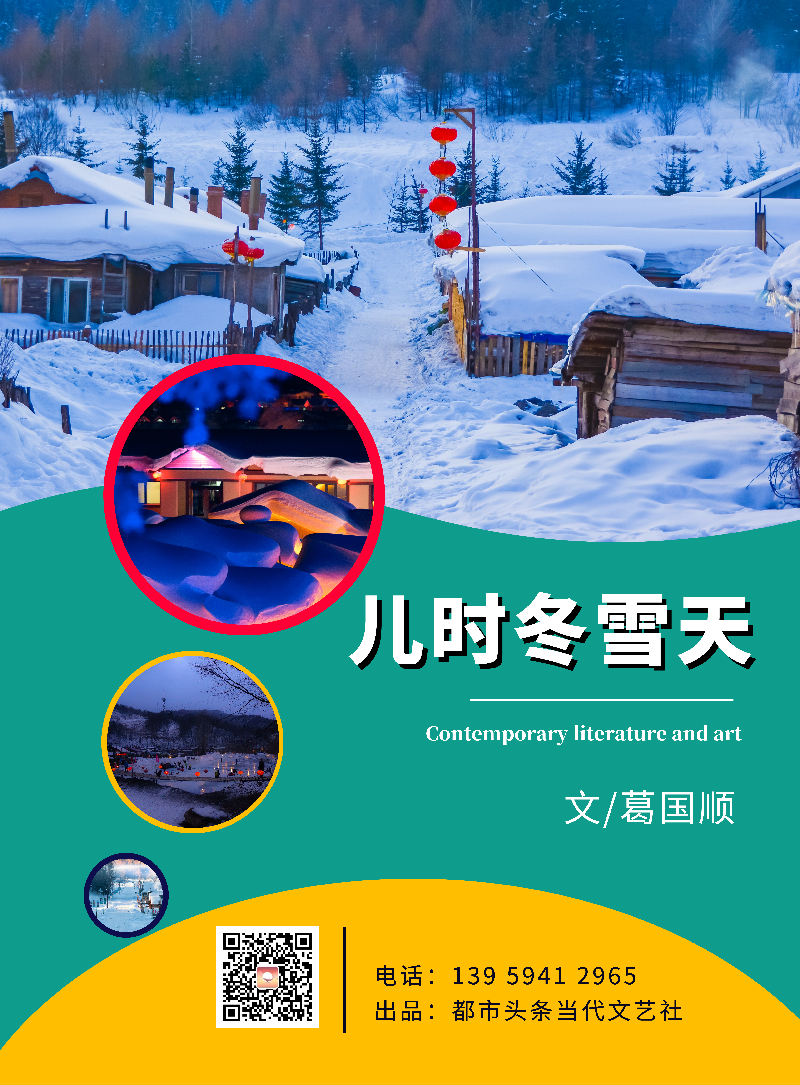

儿 时 冬 雪 天

文/葛国顺

2020年末骤降一场雪,在庚子鼠年头九最后一天的12月29日下午气温陡降,随着小雨夹雪飘落而下,这场雪来得是那么凶猛,是那么劈天盖地,比起2018年的雪要来得早且大得多!

我是那么热切地盼望下雪,只见那一片片晶莹剔透而又轻柔的精灵,漫天飞舞,铺天盖地。倒不是说我不喜欢晴天,也不是因为我偏爱寒冷,只是觉得没有雪的冬天,就不像个冬天,缺少温馨、浪漫和缠绵,是一种残缺。也许是冬日的阳光太过热烈,也许是空气太过干燥,又或许是这个世界太过喧闹,让冬的使者不肯露出她久违的脸。也可能我改不了农民气息,憧憬有雪相伴的日子,想在冬天能看到雪花漫天飘舞,田野里的油菜与麦苗都覆盖上厚厚的棉被,好预示瑞雪兆丰年的意思。

读了汪曾祺写的《冬天》,知道汪老生长的那个年代高邮人是怎么过冬天的。我的童年是在建国初期渡过的。那时候国家还在困难时期,物质还十分匮乏,可以说是没有好的吃,没有好的穿,道路也不好走,别说阴雨雪天了,平时就难走。上学时没有象现在有保暖的鞋子穿,那时就是“钉鞋”(用布骨子做的,再用桐油油起来的,鞋底下面打上钉子的那种,起保暖防滑作用),稍微跑得快些,脚后跟就会打出血来,只得用棉花衬起来。雨雪天有双棉鞋大人也舍不得让我们穿。正如汪老描述的那样“南方的冬天比北方难受”“早起,穿上冰凉的棉袄棉裤,真冷。放了寒假,就可以睡懒觉。棉衣在炉子上烘过了,起来就不是很困难了,尤其是,棉鞋烘得热热的,穿进去真是舒服。”哪有象现在的孩子衣暖食饱无忧无虑地玩耍。

记得那时候冬天特别冷,整日是北风呼啸、寒气逼人,小河封冻连月不开,我的小脸总是冻得耳鼻通红。尽管如此,调皮好动的我们一群小伙伴照样能在寒冬中寻找到自己的乐趣,有时溜冰堆雪,有时冰上游戏取暖,诸如打连螺、砸钱堆、打铜板、跳白果、打冰飘等,女孩子一般多是踢毽子,很少参加男孩子的游戏。在学校,课外活动不少同学喜欢玩“挤麻油”,找个向阳的墙根下许多人朝着一个方向挤,直挤得每人浑身发热、头上冒汗。也有喜欢玩“斗鸡”,两两相对,右脚独立,单腿踮跳,将左膝抱至胸前攻击对方,以将对方的左膝拱到个人仰马翻为赢,大家哈哈一笑了之。

其实,玩也有不愉快的时候,有件小事虽然都过去几十年了,可至今难忘。有次与本村一位同学在冰上玩打铜板,当时有约定,铜板擦飞了不赔,结果发生点小摩擦,在与我死磨硬缠时他的沙鼻子被我碰流血了,中午放学回家我刚坐上桌搬上饭碗,只见那个同学已站到我家门口“告状”来了,脸上的血迹还未干,父亲见状不问三七二十一,将筷子往饭桌上一扑,我拔腿就往外飞跑,父亲顺手操起一把叉子追赶我,害得我中饭也没吃成,晚上回家挨了一顿训才了事。玩过头了也会闯祸,现在想起来真好笑。

最有童趣的活动当数“堆雪人”了。那时最盼下雪,天降大雪便欢呼雀跃,摩拳擦掌投身堆雪人,孩子们虽然年岁尚小,堆起雪人来可劲头十足,有用扫帚扫雪的,有用铁锨铲雪的,忙得不亦乐乎。雪人堆好后,还要精心打扮一番,找来圆萝卜当眼睛,找来胡萝卜当鼻子,把它们安到雪人脸上,脖子上给围上“围巾”,有人还找来破草帽将它戴在雪人的头上。在丰富多彩的娱乐运动中,把严寒的冬天过得生动活泼、趣味无穷。

葛国顺,笔名草页,1954年7月生于高邮,江苏省作家协会会员、扬州文艺创作研究会理事。擅长随笔、散文、言论、歌词和论文写作,作品散见于全国报刊、电台和网络媒体,多篇作品在省内外获奖。2016年4月结集安全文化作品集《安监之魂》(中国科学文化出版社),2017 年3月出版个人散文集《生活如歌》(上海文汇出版社)。

赏阅葛国顺老师的散文《儿时冬雪天》,文章详细记录了儿时冬天的一些趣事。说起冬天,说起儿时,每个人都无法用篇章满载,无法用笔墨细说。童年,总以阳光灿烂、天真无邪作标榜(不管以前还是现在)。解放初期,中国正处在贫穷落后、衣不遮体、食不知味、山河待整、百业待兴的困难境地。那时的童年,孩子们放学后要帮助家里养猪、放牛、担水、烧饭、带弟妹,然后才是写作业,这些都完成后,就跟小伙伴们一起玩耍,一起做游戏。艰苦的环境造就了那一代人吃苦耐劳、拼搏奋发的意志力和上进心,不管冬寒凛冽,还是夏日炎炎,童年的时光在天天消磨,快乐与否只需自己解读。现在的童年,富足与富裕并存,学习与劳动脱节,繁重的学习任务压得小肩膀、小脊背几乎垮掉。从上学后,从每天醒来后,他们从不知道除了学习、作业外还有其他。家里家外所有事情都与他们无关,他们只需埋头读书,读完学校的,再读校外的,这样的童年快乐与否,也只需日后作答!也许是扯远了,作者说的是儿时的冬雪天,我扯上现在的童年了,发一通议论。作者笔墨犹佳,叙事清楚,快乐的童年让人联想许多,欣赏学习!(点评:李晓云)