为邓广铭先生搬书

文/吴仰生

前几日写了篇散文随笔《读书》,发表在江锐先生创办的“赭麓文学"上。其实,真正激励我读书、写书且笔耕不辍、奔而不止的原因,还远远不止读书,还有为北大著名教授、宋史大家邓广铭先生搬书,那时我十五岁。

我们那个时代的人都知道三年灾害的可怕。从五九年到六二年,饿死了不少人。我上初一的吋候,一个人过,每餐都定着量,一小把米加苦菜和胡萝卜英子,这还算好的,我还吃过配给的"小秋收",就是苞米芯子与树叶搅成的糊糊,硬吞下去,大便就跟你拜拜了。出不来,就憋死你。我就差点死了几回。虽说勉强活了下来,但小腿肿得有腰粗。当涂初中有个余校医,见我可怜,常给我救命的粗麦皮子。

我们班上有一个同学的老子,从农村趔趔趄趄地摸到学校来看他。其实是饿极了,想混一口粥喝。住校的同学也大气,一人省一口,让他喝了几大碗。这下坏了,大家都成了杀人凶手。那大叔吃得太饱了,又体弱趔歪,一跤摔下去,就再也没有爬起来。

谁是真正的凶手,小小的初中生怎么弄得懂?

我带着负疚感,将这事写信告诉了远在北京当保姆的母亲。当时,正好放暑假,母亲就要我立马进京度命。

于是,我犹如赶考的穷书生,惴惴不安地找到了北大的朗润园,成了邓广铭家的小客人。因为我的母亲就是帮他家做事的阿姨。

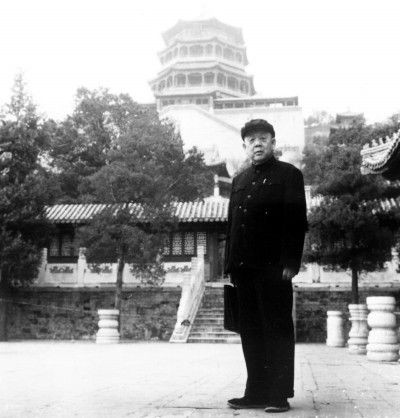

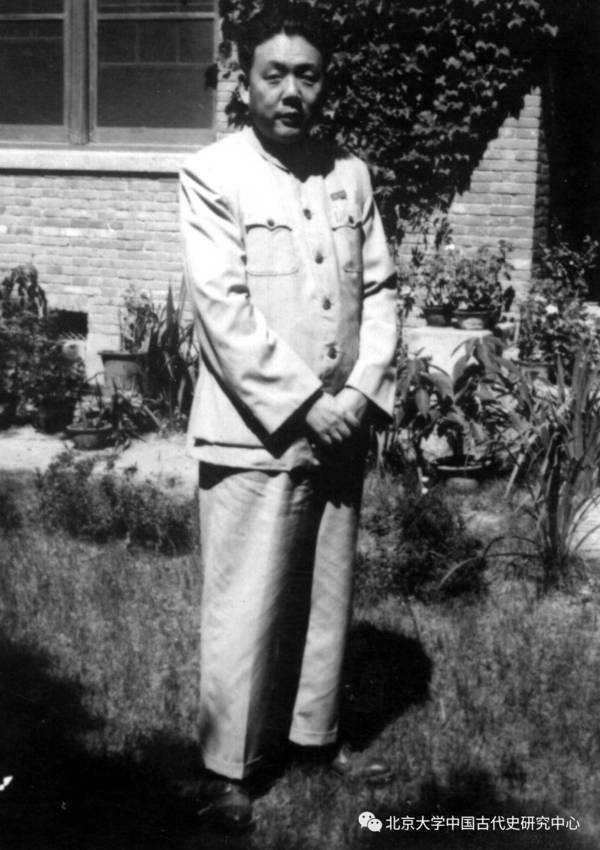

邓教授当年五十多岁,白净微胖,有时不苟言笑,但和蔼可亲。当时,只有一个叫小南的小女儿跟他生活在一起。小南不到十二岁,他叫女儿喊我哥哥,并让出闺房,硬叫我睡在他女儿的床上。

这待遇也太高了,连我母亲也想不到。

那天的晚饭菜,是邓教授带着小南去买的。母亲说,三年来,他是第一回亲自买菜,说着就眼红了,直叹着气。

黄昏的时候,邓先生带着我和小南,围着未名湖转了一圈。他告诉我,北大本身就是中国园林,所以又叫燕园,而这未名湖又是园中之园,是园子的中心。我随着先生的指点,欣赏着不远的层塔,近处的石舫。小桥架于河湖之上,繁茂的林间溪水纵横;大屋顶的中国式建筑掩映在高大的古树之中。这一切让我几乎忘却了这几年的饥饿和惨痛,让我沉浸在对莘莘学子的羡慕之中。

先生沒有把我当成小孩子,他深情地对我说,我就是北大毕业的,舍不得走了,就在这儿著书立说、教书育人了。

小南,这个俊俏的小女孩就说,我以后也象爸爸一样,在这儿立说育人。

小南是可爱而又有毅力的女孩。她的闺房几乎让少儿的书塞滿了,桌上是她的一本又一本日记和一摞又一摞练书法的本子。我很想偷看几页,但还是忍住了。十五年后,小南还真的考上了北大历史系,成了知名的教授。他爸爸的三、四间书房之书,总算有人继承下来了。

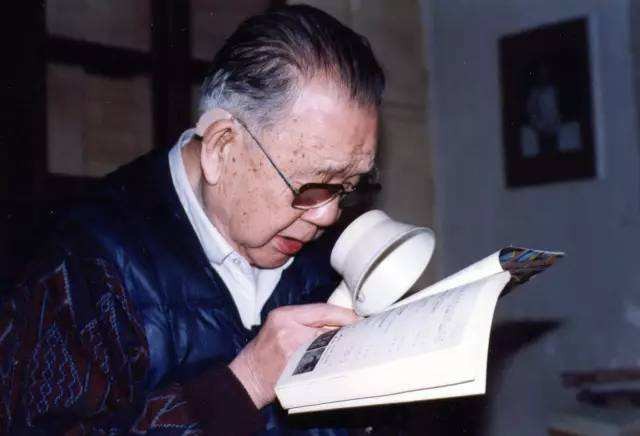

半夜里,我怎么也睡不着,就看见先生书房里灯光亮亮的,他仍在伏案写史,有时竟到天明。

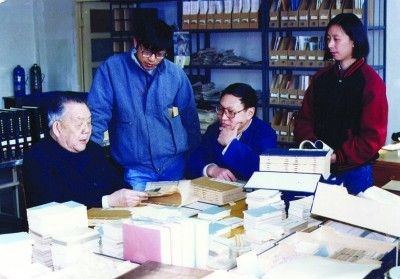

大厅和书房的地下垫着厚厚的红地毯,四壁皆环立着高高的书橱,里面的排排书藉大都很厚也很旧,当然更十分贵重。小南告诉我,很多都是孤本,爸爸不让别人抹橱撣灰,都是自已动手……

先生给我弄了张北大图书馆的临时借书证和阅览厅的出入证,让我有益地打发白日的时光,不可荒废了学业,坏了读书的习惯。

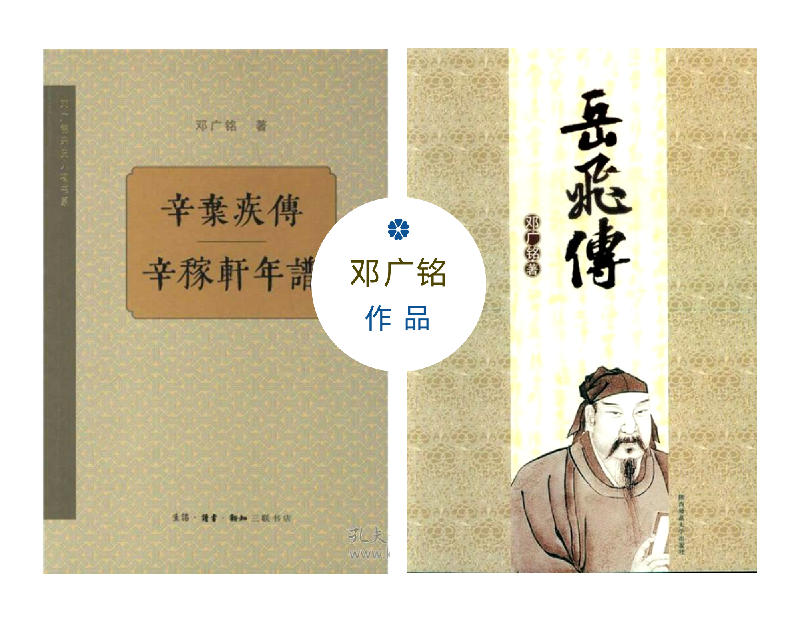

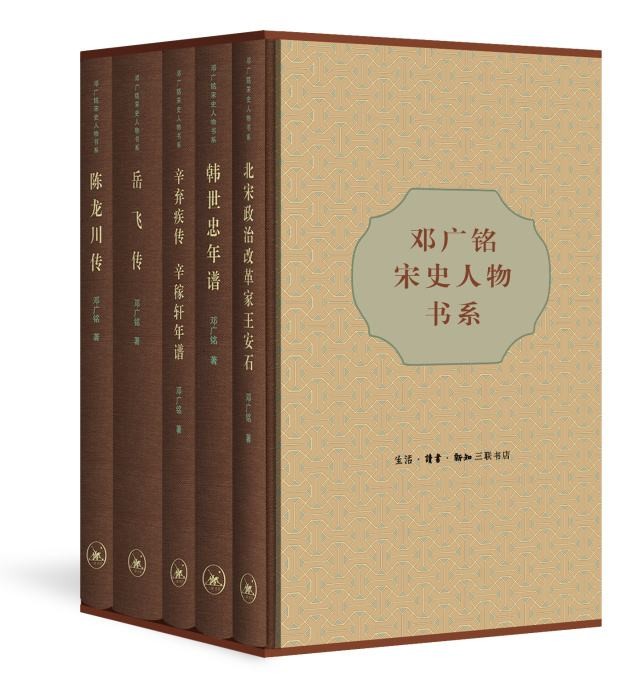

我既然已经非常敬佩邓教授,就想多了解一些他。我找见了当时正在北大读研的吴泰昌。他告诉我,邓先生可了不得,吳晗是明史大家,他是宋史大家,是胡适最得意的学生之一。小仰生吔,你好好读读他的《岳飞传》与巜辛弃疾传》,那是他不到三十岁时的力作,这对你做人与长知识乃至以后做学问都大有好处。

难怪泰昌兄常去拜望邓先生,一个是史学大家,一个是将来的文学翘楚,怎么这么相融?殊途同归,学问是不分国界与分野的,我又算是长了大见识。

我又去北大图书馆查看了有关邓先生的资料,从十几篇文章中,我初步了解了我眼前的这位史学伟人。

他是山东人,家乡临邑是一个相当偏僻、闭塞而且文化很不发达的地方。二百多年来没有出一个进士。他十六岁考入山东省立第一师范学校。他选择了史学,这与风靡那个时代的疑古思潮对他的吸引是分不开的。有趣的是,他在一师的同窗,如李广田、臧克家等人,都相继走上了文学道路,这是偶然吗?非也。在一定环境下,在导师的指引下,成功者就绝非个人了。其实,邓先生的文笔极好,不逊于任何一个作家。有诸多评家说,邓广铭先生只是不写小说罢了,其文字功力,与老舍当在伯仲之间。

毛主席十八岁时才走出农村,上了长沙一师,也是一大批同学同仁成功了。

这两个师范学校有很多的相拟,就令人浮想甚多。比如说,现今公众号特多,写作的人也许多于读者,这种现象到一定时候,就会质变,即是纯文学家喻户晓的日子便不远了 ……

我虔诚地拜读邓先生的《岳飞传》与《辛弃疾传》有近六十年了。其中版本很多,因为有人烧焚,作者又不断改写,我喜欢这种与时俱进的读书乐趣。试想想,当你背诵岳飞的《满江红》:“仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闭白了少年头,空悲切。”还有什么痛苦不能承受呢?我不就是三十岁才上的大学吗?小意思呀!岳飞能为冤而战、为国而死,我辈人也算走运了。

辛弃疾跟岳飞一样,也是文武全才。他的“千古江山,英雄无觅……想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。……四十三年,望中犹记,烽火扬州路。”这又是何等的气势与坚毅。说来巧了,我和我的难进大学的同学们就是四十三年前突的围,上的大学。

岳飞与稼轩是古代的大英雄,而为他俩立传彪柄的邓广铭先生也当是文史界的大英雄。我为少年时认识且受教于他,而深感庆幸至今。

有一次,我问爱人,在农村,那么艰难,你怎么就愛上了我。她认真地回道:那么酷爱岳飞与辛弃疾的人绝不会差呀!我听了,十分振奋,就不由自主且激动非凡地吻了她……这可是我们的初吻,其月下老人应该是三位。二位南宋的古人,还有一位就是当代的宋史大师邓广铭先生。

邓先生有两个重要恩师,即胡适和傅斯年。尤其是胡适,在给他的毕业论文《陈龙川传》的评语中,指出"陈同甫与辛稼轩交情甚笃,过从亦多,文中很少说及,应予补述。” 这就为邓先生指明了研究方向,坚定了他研究辛弃疾、岳飞、陈亮的契机,从而为他们写了不朽的传记。当然,还有一个大动机,就是“当时日寇步步进逼,国难日亟"。所以说,爱国主义成就了邓先生。

两位恩师在建国前去了台湾,要邓先生也跟他们去台大任教。然而,他果断地谢绝了。这又是一种爱国主义,爱的是中华人民共和国。

然而,从五七年到六二年,他被所谓的政治斗争剥夺了上讲台的权力。我见他的时候,他刚刚被恢复教学,所以他很高兴,几乎手舞足蹈,把我当作忘年交。

但是,好景不长,从六四年至七七年,也就是从他57岁到70岁之间,十四年没有发表过一篇论文,更不用说著作了。对于他这个伟大的宋史大家,在他最精华的年代,却被如此冷落和折磨,是何等的残酷呀!这对于中国的史学,又是何等的损失和浩劫呀!

我就是在他那一年的间隙中,幸运地遇到两件令我终身难忘的事。

有一天,家里来了位中年女学者,端庄、清秀,也美丽。听先生说,是他的学生,现在一家历史研究所工作,是宋史研究的带头人。她要写两本专著,有些书只有邓先生有。女学者交给先生好几页纸的清单。先生笑起来,说,全有。你的大作可写成了。

足足有三百多本,要从三楼搬下去。我怎么能让先生上上下下呢?就全包了,理由是从十一岁时,象小南这么大,就拎一百来斤的水往返水炉与家里。还说,少年寺差点就收了我。

小南说,哥哥当小和尚,小妹妹我就去当小尼姑。这幼稚、纯真的话,惹得大家都笑起来。从小到大,还没有一个人这么在乎过我。一个热血少年的心就快跳蹦出来了。所以,我特别卖力,虽大汗淋漓,气喘如牛,竟尽是快意,一点也不觉得累。

书堆进小车中,人只能侧身坐着。女学者给了我地址,我当然也给了她。一年半后,她果然寄送了我两本签名的著作。可惜的是,连同我的藏书,全被我的同学烧了,还有那地址。我不止一次地在多篇文章中提及这焚书之辱。有时,我就呆想,跟她联系不断,也许我就爱上了史学,就上了历史系,那感情好!

这次卖力且无悔地为邓先生与女学者搬书,对一个初中生来说,实在是一次爱书、读书、写书的洗礼和净化,心灵的净化、理想的净化、人格人情人为人准的净化。谢谢邓先生给了我这次机会。

邓先生的重要著作,都是反复修改,有的竟改了六十年之多,这是何等的严谨呀!

当时,他正在第十三遍地改《辛弃疾传》,为上海的商务印书館。先生提出来要我帮他抄誊部分章节。我既紧张,又兴奋,直埋怨自已少小之时轻视了练字。在这近半个月的过程中,我发觉每章的结尾处总有几个字错了,就提出改过来。成稿后,他要我去寄出,连封面都要我来写。

先生这么信任我,是在培养我……这比说教要严格惬意得多、形象得多,人格人性化得多,是可以算得上经典的言传身教的。

我更明白,他的错字是故意的。"狡狤”的邓先生可瞒不了小南。她偷偷噘着小嘴告诉我,过去爸爸也这么对我,哼!骗不了我!

先生一九零七年出生,一九九八年仙逝,享年九十一岁。据说病逝的头一天,还在伏案写稿。

也就在那一天,我晚上梦见他对我说,搬书别伤了,写书别累了……

我惊醒了。告诉妻。妻说,应该去北京看看他。我们去了北大朗润园,上了三楼,踏上了他的书房地毯,红色的,已经很旧很旧了,色都褪得差不离了。然而,那一排排殷实的书架还是那么醒目。

哥,你们来啦?!

小南还象小时候那么清脆地亲热地叫着我……

2020-09-23 深夜于当涂老屋

作者简介:

吴仰生,笔名仰生,一九四七年生。作家,中、大学教师。笔耕不辍,已有近200万字的散文、小说、报告文学等作品发表与出版。曾获"小天使”全国儿童文学奖、“阿英”文学奖等十多种奖项。

【编者按】

作家吴仰生《为邓广铭先生搬书》一文,文章以回忆录形式,详细描述了与北大邓广铭教授私人结交与搬书结缘的往事。刻画了一代史学大师邓广铭先生的形象,他治学严谨,热爱祖国,平易近人,关爱晚辈。作者从小受邓教授的严谨治学态度的熏陶,经过不懈努力,也成为当代作家,并且耕笔立书。从某种程度上来讲,是岳飞、辛弃疾等名人的高尚品德在激励作者,更是邓教授的言传身教的作用影响。吴老师在后来的教学生涯中一边工作,一边学习,一边创作,创作出许多优秀的散文、小说、报告文学、儿童文学等作品,并且获得国家级大奖。在创作方面取得如此成就,这说明作者是步了邓教授的脚印,不断拼搏进取的结果。作品细节描写细腻,叙事生动,娓娓道来,为您点赞!(点评:兰云)