刘俊卿,笔名悠悠岁月,安徽省蚌埠市人,祖籍山东省邹县石祥镇,一九四五年五月生。自幼受家父影响,爱好古文、书法,喜好写作。曾经在纺织行业及《安徽工人报》等媒体工作过。著有《感悟与评论》、《咏叹集》等作品问世。退休后经常为地方报刊撰写文史类文章发表。

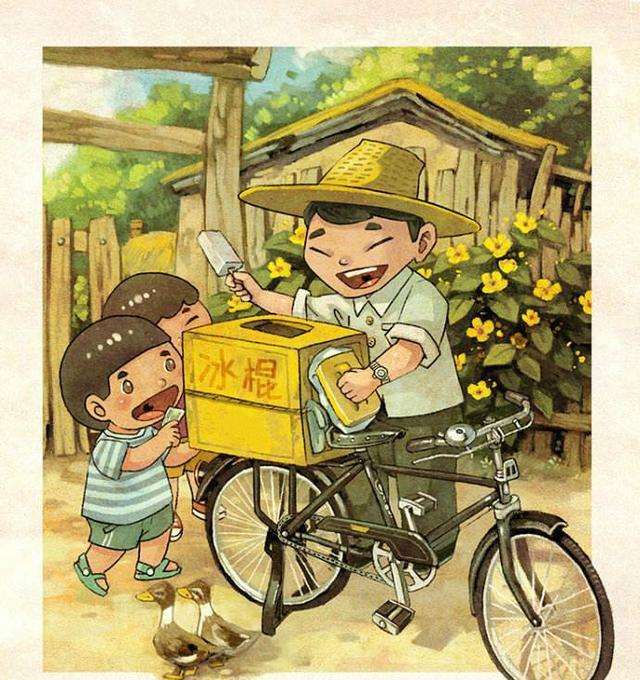

卖冰棒

刘俊卿

说起卖冰棒这个话题,确实让我感到沉重且有许多话要说。我们家曾有二代人卖过冰棒,而且靠卖冰棒渡过了家庭生活的困难时期。

最早卖冰棒的是我的大舅,他比我大十岁,上世纪49年时他才刚十五.六岁,由于山东老家生活困难便全家来到蚌埠讨生活,在没有什么门路的情况下他选择了卖冰棒挣些生活费补贴家用,我清楚地记得他当时的冰棒箱是大箱子中间套个小箱子,小箱子外是用锯末填充的,而小箱子里则是用棉被裹的严严实实的二三十个冰棒,那时人的收入都少,消费也低,一天能卖完二三十个冰棒就不错了。但幸运的是我,只要大舅卖冰棒我每天都能吃到一支。

我和弟弟卖冰棒是在五十年代末放暑假期间的亊,我们从经一路的弹花社冰棒厂进冰棒,进的是只有淡红颜色和甜味的水果冰棒,进货排队需要用七.八个小时的时间,但出来卖时,很快就能卖完,每次进200个水果冰棒最多只能挣一元六角钱。

六十年代初的几年里我和母亲也卖过冰棒,那时母亲从工厂下放来家,我初中毕业也没有工作,好在那时卖冰棒无需象现在这样要登记,要办证,办各种手绪才能经營,那时只要你有卖冰棒的箱子人人可为,这在当时,确实是解决了许多家的经济困难之道。于是,为生活计我和母亲就背起了冰棒箱,走街串巷地卖起了冰棒。卖冰棒的道具很简单:只需一个一尺多宽二尺来长的长方形箱子,当然,这箱子最好是既轻巧又保温的泡桐木的箱子了,箱子里必须有能防冰棒融化的棉被,箱子外要有一条能背起箱子的宽带子便齐了。不过,还有就是几乎卖冰棒的人人都有的,那个能发声的协助卖冰棒的”摇子”,这”摇子”是用老竹子中间的竹节做成的,须到篾匠街去买,这厚约1.5公分直径约十来公分的”摇子”,全靠摇子绳上的玻璃珠来回敲打竹节中硬化的隔膜发声的。”噹.噹.噹.噹.噹.噹..”这摇起来十分清脆悦耳连续急速的声响,很象戏院硬皮边鼓发出的声音,完全有别于卖油郎不紧不慢的”梆子”声,也有别于杂货郎揺”拨浪鼓”发出沉闷的声音,让人老远一听就知道是卖冰棒的人来了。不要小看这”摇子”的作用,它省去了卖冰棒人多少句”冰棒”,”冰棒”的吆喝声,它实在是卖冰棒人最得力的销售工具。

午收时节我和母亲还曾背着冰棒箱坐三小站火车,到邻近的凤阳县临淮关去卖冰棒。可是我市的蚌埠站却不给卖冰棒的上火车,无奈,我们就毎天早晨五时起床走到市东的肉联厂去进冰棒,然后用两角钱的工钱,让人把冰棒箱拉到市东郊的长淮卫小站上火车,待到了临淮关站下车才能去卖冰棒。那时,我毎天都上200支冰棒,母亲上150支,她就在临淮关的街上或附近农村售卖,到了傍晚她也能售完。我则仗着年轻力壮背着冰棒箱径直奔向东北的乡村农家去售卖。一路喊着”冰棒,冰棒”,一路还不断地把手里的”摇子”摇的噹噹响,真是手脚不适闲,口眼也不适闲。要说卖冰棒的人辛苦可能人们不会有异议,你看,大热天,人都想找阴凉地乘凉,可卖冰棒的人却是要顶着如火的娇阳,汗流浃背地背着几十斤重的箱子马不停蹄地到处奔走吆喝着去卖冰棒。要卖完200来支冰棒-天走几十里的路可是常亊,为卖冰棒我曾多次光顾过临淮北的二堡,这二堡可是离临淮镇有二十多里的路啊!何况卖冰棒进到乡村庒子里还时常会有几条恶狗同时跟着你乱叫,你撵都撵不走,常让你心惊肉跳。

不过到农村售卖冰棒也有让人高兴的时刻: 有好心的老农也会递送凉开水让你止渴。如果正好赶到打场农民需要吃冰棒时,他们往往一次就能吃掉十几支冰棒,他们不付现金,往往是用场上的小麦跟你交換,一支冰棒可以換自行车的-铃铛盖子小麦,按当时的市价这是很划算甚至是有嫌的。还有就是,当时,当地没有生产冰棒的冰棒厂,加之我们运输和辛劳的成本增大,故而在边远农村出售冰棒的价格比城市价要高上一角钱-支,那么我们-天下来就可以净挣十几元钱是没有问题的,比起当时一般工人的一天-.二元的工资肯定要高出许多。这也是让我们这些卖冰棒的人感到欣慰的地方。

刘俊清.于2020.9.26

米坊合作饭店

刘俊卿

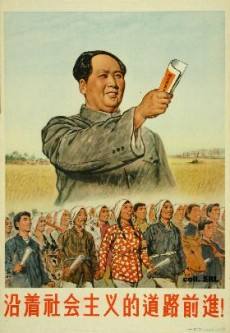

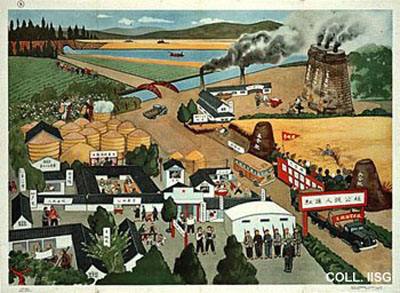

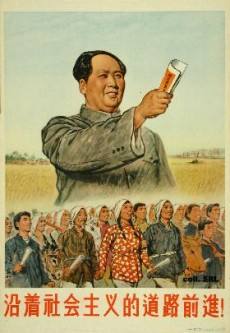

蚌埠最早的-条街是青年街(之前叫老大街),以前,他的中段由于有多家经营和加工粮食的店舖,便被人叫做米坊街,米坊饭店便是位于米坊街的-家饭店,成立于上世纪1956年,其实,飯店的全称应为:米坊合作饭店。是政府组织联营的飯店,由十几家分散在街上卖马糊.烧饼.油条.糖糕.面条等小吃经营户合作联营而成的,这种合作性质与农村合作社的性质相同。那个时期,农村搞合作化,小社并大社,低級社変高级社,城市里也同时搞合作化及公私合营,目的是在农村去消单干在城市消除个体经营,合作饭店是响应毛主席”走集体化道路”而成立的,是毛泽东的社会主义工啇业改造运动的重要内容。米坊合作饭店便是在这时应运而生的。

饭店位置优越,面临人多热闹的青年街和南山路的东南街囗,有门面房五六间,店堂宽敞,有饭桌七八张,经营面积约有百十平方米,这在当时是个很象样的饭店了,饭店主要经营早歺和中歺,早歺経营有烧餅.油条.糖糕.麻圆.马糊.米粥.辣汤.豆浆.面条.大馍.包子.等十余个品种。中歺主要经营米饭.大馍.面条及烧炒菜等。

由于饭店人手少店员的工作强度都很大,每天几乎都要工作十个多小时,还从无休息日,大多数人都是凌晨二时多就起身准备早市的油条马糊等工作了,往往要干到下午一.二点钟才能下班。他们虽然工作辛苦,但薪酬并不高,虽是小集体经济但并没有按多劳多得分钱,而是按评议上报批准后的数额开支,剩余利闰全部上缴。当时店里的倪经理和技术最全面的掌红锅的老刘师付月资才拿48元,负责制售豆浆的周师付每天工作八.九个小时每月只拿12元。不过,要说的是那时全国都是低薪酬。

那时的小吃都很便宜,一根一两多重的油条才卖三分钱,糖糕.麻圆.马糊.辣汤.豆浆.包子等单价也是三分钱即可买到。那时在这里一角钱吃个早歺绰绰有余。

由于取消了个体的餐饮,两条街只此一家饭店,因而,米坊饭店的生意异常红火兴旺,早晨喝马糊吃油条都要排好长的队才能吃上。中午午飯时分,来饭店吃米饭面条的也是拥挤异常,人满为患。在这里吃饭要先买牌子,再拿食品,尤其是早歺,往往要排二次队才能吃上,而中歺,买了牌子,吃米饭炒菜或是吃杂烩面等花样面条的人则可由店里服务员送到桌上。那时的素面(阳春靣)是一角一分一碗,是用当时带有和平鸽图案的”和平碗”盛放的,这碗很大,一般的人一碗则可饱腹。那时的青菜面是二角一碗,其实青菜面里不只有青菜还有不少的肉丝,而二角六分一碗的猪肝面.蹄膀面.杂烩面也很实惠,除了素面,花色面条全是-碗一烩,用的全是汤锅里熬制的肉汤,配料制作和囗味都十分考究。就说杂烩面吧,配料有鱼圆子.肉圆子有蹄膀肉.肚片.皮肚.黄花菜.玉兰片(笋片)葱花蒜苗等,尽管这些烧炒都很费亊费力,由于炉火旺盛,白案配合及时,更是红锅大师的技艺纯熟,在他们紧张有序的操作下,只需几分钟便可炒好一个菜烩出一碗面,只听得大师用炒勺噹噹噹的敲锅声,这是宣吿炒菜或是烩面烧制完成的胜利的声音,是传统的大廚们一贯的做法,那时我是非常喜欢听这声音,总感到这声音是那么地悦耳热闹,又仿佛是大师美妙的厨艺奏鸣曲,是他们紧张忙碌的休止符,这声音确实给了那纷杂的环境增添了几分生气。可惜,现在的厨师都很少这样敲击了。

令人遗憾的是米坊饭店由于人手少,老弱病残多,加之以后的.联店办农场和大办钢铁,到处都要抽人,至使饭店无法正常运营,只好将剩下的人员合併到淮光.淮滨及其它飯店里去了。59年前后米坊饭店正式关张停业。

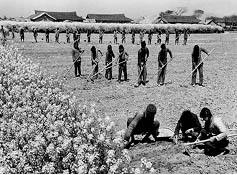

农业合作化运动

农业社会主义改造即指农业合作化运动。在人民民主专政条件下,通过合作化道路,把小农经济逐步改造成为社会主义集体经济,是中国共产党在过渡时期总路线的一个重要组成部分。党在完成土地改革以后,遵循自愿互利、典型示范和国家帮助的原则,采取三个互相衔接的步骤和形式,从组织带有社会主义萌芽性质的临时互助组和常年互助组,发展到以土地入股、统一经营为特点的半社会主义性质的初级农业生产合作社,再进一步建立土地和主要生产资料归集体所有的完全社会主义性质的高级农业生产合作社。

总体情况

到1956年底,参加合作社的农户占全国农户的百分之九十六点三,其中参加高级社的农户占全国农户的百分之八十七点八。在所有制方面,基本上完成了对农业的社会主义改造。

农业合作

农业合作化是在中国共产党领导下,通过各种互助合作的形式,把以生产资料私有制为基础的个体农业经济,改造为以生产资料公有制为基础的农业合作经济的过程。这一社会变革过程,亦称农业集体化。大体分为三个阶段。

第一阶段

第一阶段是1949年10月至1953年,以办互助组为主,同时试办初级形式的农业合作社。1951年9月,中共中央召开了第一次互助合作会议,讨论通过了《关于农业生产互助合作的决议》,并以草案的形式发给各地党委试行。此后,各地党委加强了领导,使农业互助合作运动取得了较大的发展。到1952年底,全国农业互助合作组织发展到830余万个,参加的农户达到全国总农户的40%,其中,各地还个别试办了农业生产合作社(初级社)3600余个。

1952年冬至1953年春,在发展农业互助合作运动中出现了急躁冒进倾向。为纠正这种倾向,中共中央于1953年3月8日发出了《关于缩减农业增产和互助合作五年计划的指示》,又于3月26日发表了《关于春耕生产给各级党委的指示》,并公布了《中共中央关于农业生产互助合作的决议》。4月3日,中共中央农村工作部召开第一次全国农村工作会议,阐述了“稳步前进”的方针。10月15日、11月4日毛泽东两次同中共中央农村工作部负责人谈话,提出互助合作运动是农村中一切工作的纲,是农村工作的主题,说“纠正急躁冒进”是一股风,吹倒了一些不应吹倒的农业生产合作社。两次谈话,有许多正确的意见,但也表现出在农业合作化问题上急于求成、贪多图大的思想。12月16日,中共中央公布了《关于发展农业生产合作社的决议》,此后,农业合作社从试办进入发展时期。

第二阶段编辑

1954年至1955年上半年,是农业合作化运动的第二阶段,初级社在全国普遍建立和发展。1954年春,农业生产合作社发展到9.5万个,参加农户达170万户,大大超过了中央提出的数字。4月中央农村工作部召开第二次农村工作会议。会议分析了互助合作运动的形势,指出农村将相继出现一个社会主义革命高涨的局面。为了吸引更多的农民入社,国家从各方面大力支援农业生产合作社。到同年秋,全国新建农业生产合作社13万多个,加上原有的共22.5万多个。

1954年10月,中央农村工作部召开了全国第四次互助合作会议,决定到1955年春耕以前,将农业生产合作社发展到60万个。中共中央批准了中央农村工作部关于这次会议的报告。到1955年4月,合作社发展到67万个。由于发展速度过猛,不少地方又出现了强迫命令、违反自愿互利原则的现象。中共中央在1955年初发现了上述问题,发出了一系列通知和采取措施纠正偏差。1月10日,中央发出《关于整顿和巩固农业合作社的通知》,要求各地停止发展,集中力量进行巩固,在少数地区进行收缩。3月上旬,毛泽东提出了“停、缩、发”的三字方针,即根据不同地区的情况,停止发展、实行收缩和适当发展。为了贯彻三字方针,农村工作部于4月下旬召开了全国第三次农村工作会议,总结经验,布置工作,提出要求。到1955年7月,全国原有67万个合作社,经过整顿,巩固下来的有65万个。

1955年5月17日,中共中央召开华东区、中南区和河北、天津、北京等15个省市委书记会议。根据毛泽东原来的提议,会议提出1956年发展到100万个社的意见。6月中旬,中央召开政治局会议,批准了关于到1956年合作社发展到100万个的计划。不久,毛泽东从南方考察回来,主张修改计划, 加速发展。担任农村工作部部长的邓子恢不赞成改变计划,认为合作化运动应与工业化速度发展相适应,不宜发展过快。毛泽东认为邓子恢和中央农村工作部思想右倾。

第三阶段

1955年下半年至1956年底,是农业社会主义改造的第三个阶段,也是农业合作化运动迅猛发展时期。1955年7月31日,中共中央召开省、市、自治区党委书记会议。毛泽东在会议上作了《关于农业合作化问题》的报告,对党的农业合作化的理论和政策作了系统阐述,并对合作化的速度提出新的要求。报告还严厉批评了邓子恢等人的“右倾”。10月4日至11日,中共中央在北京召开七届六中全会,通过了《关于农业合作化问题的决议》,要求到1958年春在全国大多数地方基本上普及初级农业生产合作,实现半社会主义合作化。会后,农业合作化运动急速发展,仅3个月左右的时间就在全国基本实现了农业合作化。到1956年底,参加初级社的农户占总农户的96.3%,参加高级社的达总到农户总数的87.8%,基本上实现了完全的社会主义改造,完成了由农民个体所有制到社会主义集体所有制的转变。