目录

引言

第一篇 四 季 2

第二篇 冏 事 7

第三篇 匮 乏 12

第四篇 渴 望 17

第五篇 乡 情 23

第六篇 伴 侣 27

第七篇 法 则 31

第八篇 笃 信 35

第九篇 苦 学 40

第十篇 明 亮 45

第十一篇 通 畅 49

第十二篇 出 山 53

第十三篇 乡 味 58

第十四篇 村 官 63

第十五篇 丰 足 68

第十六篇 税 收 73

第十七篇 交 换 78

第十八篇 机 械 82

第十九篇 信 息 87

第二十篇 玩 伴 92

第二十一篇 山 水 98

第二十二篇 房 屋 104

第二十三篇 流 逝 109

第二十四篇 离 析 113

第二十五篇 差 距 118

第二十六篇 进 退 123

第二十七篇 水 田 127

第二十八篇 父 亲 133

第二十九篇 消 逝 141

第 三十 篇 坚 守 146

第三十一篇 情 结 151

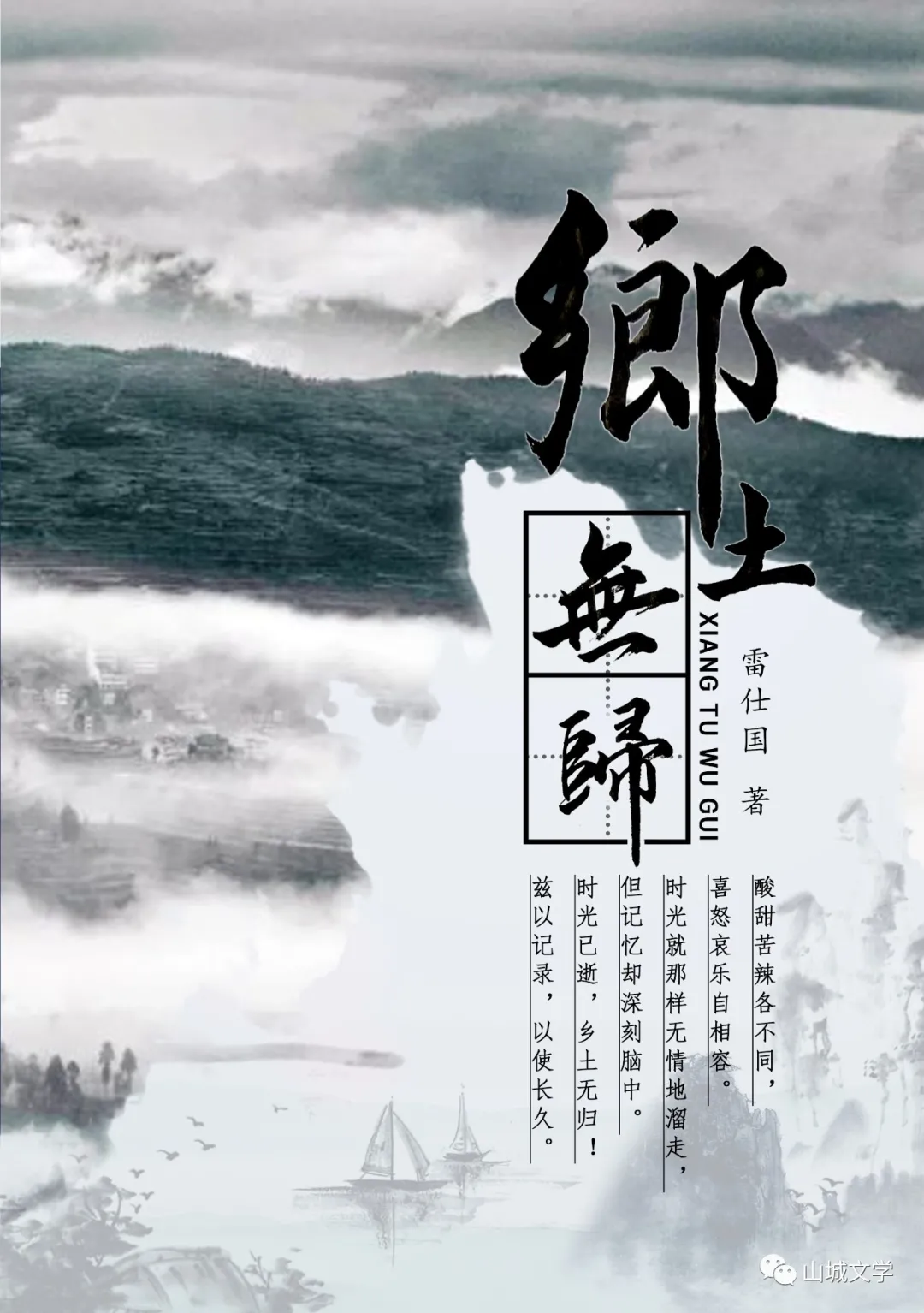

引言

城市快速发展,乡村迅速凋落。上世纪末叶,在农村长大的一代人,现大多已进入城市,他们是城乡混合的一代,是二元融合的一代。他们离开故土,并未断绝与故土的联系,却再也不会回到故土。乡土是他们挥之不去的情结,却又是再也不会重返的生活。本书从不同侧面片断式反映了上世纪末川北农村的生活场景,仅为纪念那段时光。

第二十五篇 差距

解放前的农村,差距是很明显的。比如我曾祖父,他贩卖私盐起家,视土地为命根子,秉信“勤俭持家、耕读为本”,以变态式的节俭,完成原始积累,最终拥有了几百亩土地,雇佣长工十几个。

为达到长期剥削的目的,他甚至给其中一个长工抢了个老婆。他修建的两层木质楼房在乡村显得格外耀眼,为自己置办了皮帽、皮衣、皮鞋,打扮成标准的暴发户造型,与长工的布衣形成鲜明对比。

但在吃的方面却非常节约,因为房子、衣服是面子工程,给别人看的,吃简单点,节约的是真金白银。

当在外上学的祖父写信让他卖掉田地不当剥削者时,他坚决不听,并把专门返乡劝谏的祖父暴打一顿,斥其为“败家子”。

当革命的浪潮来袭,他还没来得及反应,田地便被瓜分,人被关进大牢。倔强的他在一个冬夜越狱而出,回家把全套皮具穿戴整齐,跳河而亡。他的两层小楼也被瓜分殆尽。乡村进入了同生产、同劳动、同贫富的时代。

虽然生产资料公有,劳动共同,但人的私心始终并未消灭。

小时候,当我因考试成绩较差而被父亲责骂时,我回击道,你和母亲上学还不是不认真,你们小学都没毕业嘛?父亲道,我们那个时候没有心思学啊。我说,为啥?他说,每天上学临走时,从集体食堂里领几个红薯,充作一天的口粮,还没到学校,就吃掉了,整天就想着怎么填饱肚子,根本无心学习。

他说,集体生产时,大家干活不卖力,吃饭时却想多占,有的人甚至白天播种时记住种子的位置,晚上便偷偷到地里,把种子挖回家吃了。

我想起了《阿特拉斯耸耸肩》里的那个工人,当工厂因人才流失、效益低下而破产后,问他当初为何要投票同意工厂实施共同劳动、计划分配时。他说,其实他们当时是有私心的,因为这样他们就可以工作时偷懒却享受同样成果了。

总体感到,父亲小时候的农村,是平等的贫穷,改革开放后,则是有差距的富足。

乡村里吵架是常有的,吵架一般会升级,一般会有两个发展趋势,要么是相互以最肮脏的言语问候对方亲人,要么是炫耀自己的优势以压倒对方,主题却晾在一旁。

在集体生产时代,一个在食堂工作的邻居是吵架的常胜者,她一句“你有什么了不起,我家每天都吃一顿干饭”,怼得对手瞬间无言。

过了几年,其对手在供销社工作,一句“我家一人一件灯草昵衣服”,这才打了个平手。

包产到户后,农户的积极性得到充分发挥,差距又拉开了。

人均承包的土地都是一样多,肥沃程度也大概相等,主粮如稻谷、小麦、玉米等的收入差别也不大,拉开差距的是副业。

勤俭的人家,种植主粮之余,会利用空余时间想方设法拓展种养殖,以增加收入,这需要付出辛勤的劳作。

大部分农民是特别辛苦勤劳的,他们像机器一样劳作,几乎不休息,对冷热寒暑有强大的忍耐力。

我曾在炎热的夏天收割过小麦和稻谷,在炙热的秋天掰过玉米,难耐的高温加上飞入衣服内的叶屑,让人无比难受,但这就是农民们常年的劳作环境。

农民们又是非常节约的,舍不得吃又舍不得穿,除了生活必须品,几乎不采购其它商品,他们的人生意义仿佛就是积累财富。

有个不太恰当却很贴切的比喻,中国农民犹如屎壳郎般,用尽一生的精力把粪球滚大,埋在地下,然后供儿女们享用。

在我们村,通过辛勤的劳作,九十年代时就有一些万元户。

但仍有少部分农户还是处于贫困状态。他们几乎不搞副业,闲暇时间打牌喝酒,没钱时就把主粮卖了,青黄不接时连吃饭都困难,还需借粮果腹,花钱却大手大脚。

有户人家一直处于贫困水平,但在许多人舍不得照相的情况下花钱给家人拍写真,上级拔发给他家的扶贫款,却被用来购置精美的餐具。

农村里因病致贫、因学致贫的也不在少数,但只要勤劳,都能恢复元气。精神上的贫困却是长久的。

第二十六篇进退

在家乡,陡峭的山坡都是树林,相对平坦的地方,都开垦成了耕地。

从山上往下看去,但见一片片田地,从山下往上望,就是一坡的树林。

田地比树林的经济效益好,为了更大的收获,毁林开荒是不可避免的,首当其冲的,是田地旁边的树林。

我家旁边水田边的角落处,不知什么时候长了一颗苹果树,甚是稀罕,我尤为珍视,时常关注,因为山下阳光少,果树少有。

我想等它长大以后,做做牛顿先生那样的实验,让苹果把我脑子里的灵感砸出来。但很不幸的是,有一天,父亲劳作回来,肩上扛着一颗苹果树,和我关注的那颗一模一样,我的实验做不成了。

父亲说,树长在田边,会把田里的肥料给吸收了,影响庄稼生长。为了一点庄稼,破坏了我的伟大计划。

地势稍平坦的树林,也是田地改造的对象。我家屋后,是一片小树林,不知什么时候也变成了一块菜地。父亲的理由是树叶落在屋顶上,难以清理,改造成菜地,方便吃菜。

树木越来越少,导致了另一个问题――燃料缺乏。家乡生火做饭用的燃料,有玉米杆、麦杆、稻草等,在冬春季节,农作物早已收割完毕,燃料主要靠树叶和树枝。

先用竹制的手状的竹耙把树叶搜集起来使用,尔后就用柴禾了。我课余时间,一部分的工作就是捡拾柴禾,这也是我最喜欢的,因为可以借机在四处的树林中穿梭,游山玩水。

我喜欢在树林中行进的感觉,幽静的小径散发着大自然特有的味道,我可以像猴子般从一棵树滑向另一棵,遇到挡道的便拿刀砍开,采野果,寻找野鸡窝、野猪洞,累了躺在树叶上睡一觉,无比畅快。

在树林里,我的世界是自由的,至今,我常在梦中回到孩童时代的树林。但树林像中年男人的头发般,越来越稀疏了。在九十年代的冬季,家乡的山看起来光秃秃的,天灰蒙蒙的,像极了世界末日。

有一天放学路过村长家时,我突然注意到,他家屋后的菜地里竟全栽上了树苗,并且比我还高。因为通常那个时节,是该觊觎他菜地里西瓜的时候了。

再仔细观察,我发现沿途的树林多了,田地少了。

原来,政府制定实施了退耕还林政策,栽种树林比种地还划算。渐渐地,家乡的树林多了起来,田地少了,山川重新抹上了绿色。

一进一退之间,经济利益是最主要的指挥棒。

第二十七篇水田

水田是家乡的特色之一。在山地种植农作物,水源是需要解决的重要问题。

由于高差太大,无法利用河沟里的水实施灌溉,山上的堰塘蓄水量又有限,便在山间选择土质较粘的田地,深挖筑堤以成水田。

冬季,大部分田地都是荒置,但水田里的水都是满满的,水上往往结了一层薄冰。

从山上往下看去,犹如一面面镜子镶嵌在山间,镜里映照着湛蓝的天空和洁白的云朵,或者就是白晃晃的,给荒寂的冬天增添些许生机。水田在冬季尤为显现,所以,又称其为“冬水田”。

田里的冰都很薄,最厚不会超过一厘米。在上学的路上,我会顺便从路边的田里取出一块冰拿在手里,边走边玩。

看着手里的冰,我有个错觉,总以为冰应该是其本身的状态,而水不过是冰的变身罢了,以利于其溜走,好在另一个地方又变成冰。就像魂魄与肉体,肉体应该是魂魄在一个阶段的世间旅行载体而已,在某个肉体里待了几十年,厌烦了就撤离,换个肉体继续旅行。

握着冰的手会冻得通红,但久了也就习惯了,其实,还有更大的福利在后面,丢掉冰后,手会很快变得更暖和,比搓手、烤火的效果都好。玩冰取暖,这是我的秘密。

冬水田里,水下的宝贝多着呢。放养了一年的鱼苗,吃够了禾花、水草、虫子等天然食材,现正是膘肥体壮的时候。

水田的水不深,可以直见鱼儿的藏身之处,且冬季的鱼儿喜静,用长约一米两头洞穿的竹篓,对准往水里灌插下去,篓中即是一阵翻腾,“篓中捉鱼”顿时上演。

有一次,在我放学回家的路上,无意瞥见路边的水田里有一黑圆物,约一尺多长,前大后小、一动不动。初以为是木头,但一想,木头应该在水面,而不是水底,便凑近细看,却是条大鱼。

我掩饰住内心的激动,蹑手蹑脚地移开一小段距离,然后飞奔回家,找到竹篓返归,幸好,大鱼还在,仿佛已入眠,对我的杀气毫无察觉。

我稍稍活动筋骨,精心测算距离,把竹篓对准大鱼猛灌下去。

谁知淤泥太深、竹篓太短,我心情过激、用力过猛,一个踉跄全身跌入水田。

我眼里先是鱼、后是水,最后一片漆黑,我知道是头进入淤泥里了,迅即爬起,捧水把眼里的泥洗净,再看竹篓,大鱼踪迹全无。

看来它能长这么大,是有一定道理的。事过多年,此次捕鱼活动仍历历在目。

淤泥中的黄鳝很多,虽然从不投放黄鳝苗,但黄鳝却顽强地在水田一代一代地生存着,为我们提供食材。

夜里,大人们会头顶矿灯,手持竹制的长夹,在水田里实施地毯式搜索。黄鳝一见灯光便惊呆了,可能是它万万没想到,现在本是寂静的黑夜,怎么会出现了太阳,直到被竹夹夹往袋中,和它的亲朋好友挤作一团,一切又归于黑暗。

捕黄鳝是个辛苦活,需要冬夜赤脚在水田里工作,捕黄鳝的大多是年轻人,无论是谁家的水田,都可去捕夹。少部分是自己食用,大部分卖掉以补贴家用。

日常生活也是离不开水田的。蔬菜摘下后,先在水田里清洗一番,然后拿回家精洗。印象最深的就是清洗红笤了。

秋天,父母把收获的红笤背回家里堆积如山,然后喷洒防腐药水存入地窖,一直食用到次年春季。

地窖口小,里面空间狭窄,父母便有了非常充足的理由安排我担负清洗红笤的工作,他们叫“淘红笤”。

我带着竹篓、手电钻入地窖,一个一个地把红笤装入竹篓,然后提着沉重的竹篓经过一个下坡走到水田边。

田的角落横搭着几根木头,我需站在木头中间,才能把竹篓放在深水处,否则,会搅动淤泥。

田水浸漫篓中的红笤后,用一个倒“7”形的木棍上下搅动,直到红笤表面的泥全部脱离,“淘红笤”的工作基本完成。

后面提着带水的沉重的竹篓爬上上坡,对我来说,是很艰难的。用手提是不能完成任务的,需要把竹篓的提把放在肘弯处,待一步步爬上坡后,肘弯已是青紫色。

印象如此深刻,以至我对红笤失去好感,大街上卖烤红笤的,无论看着多么好吃,我都毫无兴趣。

这事不能怪红笤,只能怪那道长长的上坡。

第二十八篇 父亲

我和父亲第一次见面是在一个凛冬的清晨,天还没亮,我就急着从母亲的肚子里出来了。他见了我,开心地合不拢嘴,那是大龄青年得了大胖小子的灿烂之笑。

父亲说,我出来后一言不发,接生婆便打了我一巴掌,我才哭出声来,氧气进入我的肺里,完成了我人生第一次呼吸,这也是我人生第一次挨打。

对父亲最早的记忆应该是在他的背上睡觉,父亲的背结实、宽阔,散发着汗味儿,他背着我小步走摇动,小声地哼着曲儿,我侧头依靠在他背上,耳朵感受着他胸腔发音的振动,很快入眠。

稍为更事,父亲便把我搂在怀里睡觉,给我讲他知道的为数不多的故事,故事讲完了,就讲述他的经历,经历讲完了,就给我唱歌。虽然歌声并不优美,但我听着歌词,想像着歌词描绘的场景,进入了另一个我没有见过的世界。记得他给我唱《一条大河波浪宽》,其中有句“听惯了艄公的号子,看惯了船上的白帆,我不知道“白帆”,只知道“白饭”,在吃稀饭是常态的情况下,想到“船上都是白米饭”,简直是一幅绝美的画面,很是羡慕,想着长大了一定要去船上看看。

父亲自己读书不多,但辅导我学习还是非常尽心的,我上学后,每天都要帮我预习课文,检查作业,恨不得像武侠小说里传输功力一般,把他学的一点点知识传输给我。

有一次,父亲辅导我预习数学,是关于倍数的内容。“倍”是个生词,父亲教我,“亻”加“咅”读“bei”,“阝”加“咅”读“pei”,我记住了。第二天老师上课时,第一个问题就是问“倍”怎么读。我立即举手,站起来,心里想着“bei”,但却脱口而出“pei”。我还来不及更改答案,老师便让我坐下,并说,我就知道,这个字,你们容易读错。这是我最言不由衷的一次课堂回答。离校多年,一直想给老师解释,可惜,再也没见过老师。

小学五年级之后,父亲无法辅导我了,他就通过看成绩单,用棍棒“辅导”。我对学习的兴趣不大,每次期中期末考试成绩单下发之时,便是我遭受严刑拷打之时。

每次被暴打之后,我心里先是想着,等我长大有力气了,必须报仇雪恨。继而又感觉确实对不起父亲,需改过自新、努力学习,争取下一次考好。于是在新学期开始的一段时间里,非常刻苦用功,但不久,又将学习抛之云霄。

初二最后一学期,我考试的成绩极差。他看到成绩单后,一声长叹,并未打我,也不说话。

这一声叹息,声音不大,但触及我灵魂。使我想起他辛苦劳作养家之不易,和我耗费光阴厌学之懵懂。从此,我发奋学习,再也没让他叹过气。

父亲一直都是忙碌的,几乎从不停歇,无论冬夏寒暑,早上的鸡叫声就是起床令,天黑还在田间劳动,他与土地已融为一体,熟悉土地上一草一木。即使过年,他的休闲方式就是去田间地头转悠,看看别人家的庄稼。

我经常建议他歇息歇息,他说:“我习惯了,一闲下来,就不‘气绰’”。“ 气绰”是舒服的意思。仿佛有什么东西为他提供了不竭的动力,以使他不停劳作。

父亲的手因干农活而非常粗糙,龟裂和伤痕布满全手,几乎无法洗干净。每当我后背痒痒时,我喜欢叫父亲给我挠。他粗糙的手在我后背一摸,就能起到非常好的挠痒痒的效果。这应该是中国农民几千年来的基因传承,他们无比热爱土地,不知疲惫、永不停息地劳作。当我困了累了,想偷懒时,我就想起父亲,顿时就有了精力。这是父亲给我最大的精神财富。父亲白手起家,从土地里一分一分地挣钱,花钱时更是恨不得把一分钱掰成两半花。

家里的东西,能自己做的,绝对不买,能修补的,绝对不换。有时赶场卖东西,很晚才能回家,宁愿饿着肚子坚持,也绝不在外面馆子里吃饭。

有一次,我随父亲赶场,看见别的孩子在吃西瓜,便嚷着要买。父亲说,西瓜不好吃,其实就是水,买了浪费。

我要了几次,他便从卖西瓜的那里要了拇指大、薄如纸片的一片西瓜,拿给我吃。

由于量确实太少,我尝着这一小片西瓜,果然如水般,没什么味道,诚如父亲所言。

是我相信了他说的话。直到多年后我吃了一大口西瓜,才揭穿他的谎言。

父亲的脚步总是匆匆的,仿佛行走是件毫不费力的事。无论爬坡还是下坎,他都如履平地,疾驰如风。

有一次,我夜里高烧感冒,头晕脑胀。父亲立即请来医生给我看病,又按医生开的药方跑到医院拿药。我稍有好转,父亲问我想吃什么,我想起桔子罐头的味道。一溜烟的工夫,父亲就把罐头给买回来了。

我知道,父亲奔跑了一夜。我虽然一直闭眼休养,但父亲为我着急的神情,为我奔跑的样子,却一直在我脑海显现。

高中时,我进城上学,后来,在外工作。每次离开时,要上山赶车,父亲都是用背篼背着行李送我。他担心我背着行李爬山,后背的衣服会湿透,容易感冒。

走上公路,我和父亲便坐在路边,边等车边闲聊。主要是他嘱咐我各种注意事项,都是些重复多次老掉牙的事,我心不在焉地嗯嗯,却盼着班车早点到来,载我去远方。

上车时,他站在路边,一直目送我离开。他想让我走出大山,但舍不得我离开家门。上车后,我才突觉即将离开父亲这一事实,顿觉戚戚。

放眼望着父亲的身影渐渐变小,直到班车猛一拐弯,他的身影消失不见。每多一次送行,父亲的身影就越渐衰老。

后来,公路修到了家门口,父亲再也不用背着行李送我上山,我也会带着妻儿驱车回家。农活也少多了,但他还是匆忙如故。

一会儿去田里摸几条鱼,一会儿去地里摘点菜。甚或,把屋旁的道路修修补补,说是为了让我们回来时更方便。但渐渐地,父亲常常空手而归。他笑着对我说,人老了,记性差,我走过去,忘了要干啥。

由于工作关系,回家的次数越来越少,主要是电话交流。有次在电话里问起他身体情况,父亲说很好,就是髋部很疼,我让他赶快去看看医生。但他说,应该没什么问题,吃点止痛药就好了。

我知道他向来舍不得花钱,一般病疼都不去治疗,就靠拖上一段时间,以待其自然好转。后来在我的再三催促之下,他去地摊游医看了几次,拿回很多药酒,但没什么效果,还是以吃止痛药为主。他到我家里小住,我见他行走都不那么匆匆了,有时还一瘸一瘸的。便硬拉着他去医院检查,是股骨头坏死。

他定是忍受了巨大的痛苦。我让他做手术,以根除,他听说要花好几万,拒绝了。几经劝说,终于同意。术后,父亲又恢复了他匆匆的步伐。趁手术之机,顺便给他全面检查了身体,各项指标都很健康。

有一次,父亲在电话里很兴奋地对我说,他找到了一处很好的墓地,因为他坐在那个地方看周边的环境,感觉很舒服,他决定以后要葬在那儿,并给我说详细的位置。

我却听不下去,脑袋一片空白、泪腺涌动。我忙碌了一辈子的、身体健康的父亲,还没有好好陪伴,转眼之间,怎么就到了筹划终老之事的时候呢?

未完待续

值班编辑:

高丹丹,法名【真诚】中国长春市人,虔诚的佛教徒,自幼酷爱文学,把诗歌视为自已最喜欢的文体,酷爱历史和传统文化,曾毕业于中国吉林大学,北京电影学院,中国佛学院,就职于中国•【概念影像】文化传媒,弘扬普世正能量,讴歌尘世间的真善美,用文字涤荡灵魂,擅长随笔,喜欢一个人的行程,一个人沉思,喜欢简单做自己和简单的生活。