目录

引言

第一篇 四 季 2

第二篇 冏 事 7

第三篇 匮 乏 12

第四篇 渴 望 17

第五篇 乡 情 23

第六篇 伴 侣 27

第七篇 法 则 31

第八篇 笃 信 35

第九篇 苦 学 40

第十篇 明 亮 45

第十一篇 通 畅 49

第十二篇 出 山 53

第十三篇 乡 味 58

第十四篇 村 官 63

第十五篇 丰 足 68

第十六篇 税 收 73

第十七篇 交 换 78

第十八篇 机 械 82

第十九篇 信 息 87

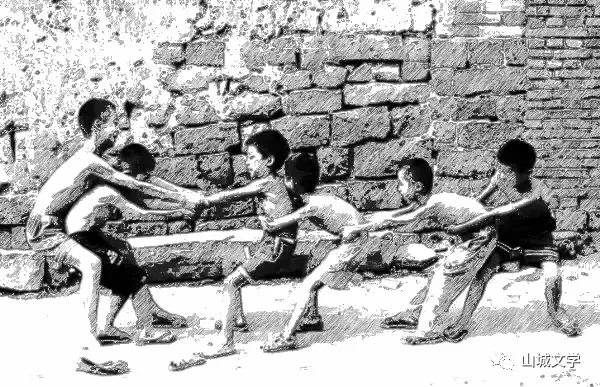

第二十篇 玩 伴 92

第二十一篇 山 水 98

第二十二篇 房 屋 104

第二十三篇 流 逝 109

第二十四篇 离 析 113

第二十五篇 差 距 118

第二十六篇 进 退 123

第二十七篇 水 田 127

第二十八篇 父 亲 133

第二十九篇 消 逝 141

第 三十 篇 坚 守 146

第三十一篇 情 结 151

引言

城市快速发展,乡村迅速凋落。上世纪末叶,在农村长大的一代人,现大多已进入城市,他们是城乡混合的一代,是二元融合的一代。他们离开故土,并未断绝与故土的联系,却再也不会回到故土。乡土是他们挥之不去的情结,却又是再也不会重返的生活。本书从不同侧面片断式反映了上世纪末川北农村的生活场景,仅为纪念那段时光。

第十六篇 税收

农业税是中国最古老、最悠久的税种,几千年来,农业税都以各种形式存在着,但到了二十世纪九十年代,却遇到了很大的难题。

征收农业税成了乡镇干部的主要任务,因征税而引发的矛盾层出不穷,甚至于造成群体性事件。

2005年,中国政府取消农业税,结束了这一税种,广大农民皆欢颜。

造成征收难的原因主要有二,一是基层政权的腐败,二是特殊的土地制度条件下,无法有效惩治抗税,导致征收难。

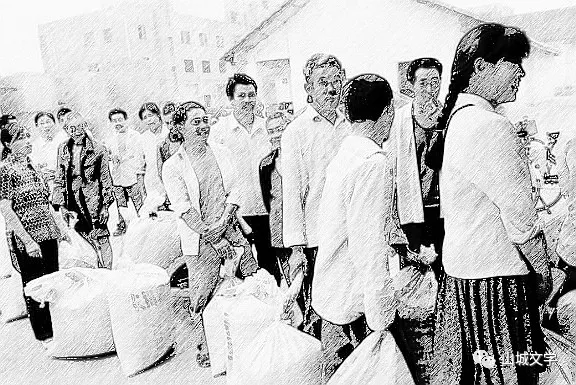

土地包产到户后,农民的积极性空前提高,生产效率也大幅提升,粮食增收,农民踊跃交税。

我家住山下,粮站在山顶,八十年代,一到收获的季节,父母都会用背篼背着粮食上交农业税,我也会背一小坨粮食跟进,以减轻父母的负担。

我们家乡充当农业税上交的粮食主要有谷子、小麦、玉米等,这些都是夏秋时期成熟。

正值四川炎热之季,背着粮食爬山,人体几成九十度角,身子一步一步爬上山、汗水一颗一颗从额头往下滴,真真切切地体会到“汗滴禾下土”的艰辛。

农业税由国家和地方各级政府等几部分组成,国家的较为固定、明晰,但各级政府往往层层加码、随意征收,最后导致税收名目繁杂、越来越多,农民的怨气很大。

同时,农产品种类繁多,质量等级标准难以统一,这就给征收人员很大腐败的空间。比如粮食质量的确定,主要靠粮站人员掌控,关系好的就以次充好、关系差的好降为次,致使农民怨气更大了。

有的农民因贫困而交不了税,有的农民由于对税收心存疑虑等原因,即使丰收也抗税不交。渐渐地,欠税的越来越多。这就引发了另一个矛盾――催收哪家的?干部们无论催收谁家的,都会被反问,为何不催收某某家,最后造成了家家欠税、家家抗税的局面。

在封建社会,土地为私有制,农村生产以地主和自耕农为主组织。佃农租用地主的土地,地主缴纳农业税。佃农若不交租,地主收回土地即可,地主为大户人家,目标明显、财大气粗,不可能抗税不交。

至于自耕农,群体小,没有抗税的力量。有的自耕农家业小,收税时便举家逃税。我听老人们聊天时说到,解放前,就有农民在收税时跑入山林逃税的情况,地主则无法逃脱了。

建国后到农村实行包产到户前,农村生产由集体组织,交税自然毫无阻力。

包产到户后,土地为集体所有,生产为农户个体生产,同时,我们政权的性质决定了,不可能因为农民未交税而收回土地。

由于缺乏有效的惩治手段,有的地方即使税少,农民也不愿意交纳。农民不愿意交、政府官员没有有效惩治手段但又必须完成任务,有的地方成立了征粮队强力征收,导致了农村矛盾激化,群体事件频发,直至取消农业税才最终解决。

农业税以交粮为主,有时还可能以其它的货物交税。曾经有一段时间,要求按人头上交桐子(桐树的果子)。最让我记忆深刻的就是上交猪蹄筋和苦胆了。

家乡的传统是一家人每年至少杀一头猪,趁冬季寒冷时节做成腊肉、香肠,以备一年荤菜之用。

每个村都有几个杀猪的匠人,他们每杀完一头猪,就在猪蹄的下半部熟练地割上三刀,取出猪蹄筋,从猪内脏里割下苦胆,装入随身携带的背篼。据大人说,猪蹄筋是美味之物,出口换汇了,猪苦胆作药用。

所以,我一直对猪蹄筋垂涎三尺,直至后来有机会品尝,才让我死了心。

九十年代是农村税赋高峰期和征收矛盾高发期,取消农业税后,农村的其它各项费用逐渐取消,现在已没任何负担。

第十七篇 交换

随着改革开放进入乡村的,除了丰足的物质产品,还有外面的市场经济观念。

记得在我小时候,乡村是盛行以物换物的。

川北凉粉是道有名的小吃,特别是在炎热的夏季,一碗酸辣的川北凉粉不仅吃着舒服,就是看着都心生凉意。

最好的凉粉是用碗豆做的,吃起来口感好、很筋道。

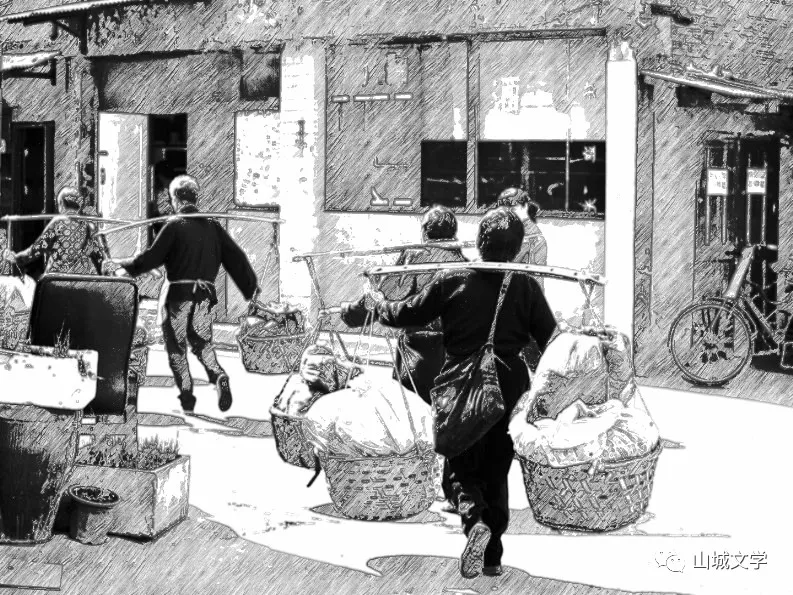

匠人们用扁担挑着两箩筐凉粉趁着天凉开始走村串户,边走边吆喝,走到人户比较集中的院落就停下来歇息,家家户户就会拿出碗豆,按照一定的比例兑换。一趟下来,两箩筐凉粉就换成了碗豆。

匠人们走村串户兑换的还有魔芋、白酒等。

家乡把魔芋叫灰菜,魔芋的形状和凉粉相仿,但颜色大不相同,凉粉为白色,通透性好。魔芋是深灰色的,我想这应该是称之为灰菜的原因。

那时的魔芋应该是没有任何添加剂的,吃起来有股植物特有的天然香味,吃起来有点麻嘴。现在外面市场上销售的魔芋听说加了不少添加剂,原来的魔芋是灰中带深灰的斑点,现在的魔芋没有了斑点,好看但不好吃,我再也没见过原来那种魔芋。

白酒也应该是纯粮食酒,因为我小时候见到的是一个壮年男子挑着白酒兑换高粱,现在回家赶场时,看到他已头发花白地在乡场上坐摊卖酒。乡邻乡亲之间,抬头不见低头见,做假售假很易被发现。

除了以物换物外,当时乡村的人工劳动也是交换的,俗称“换工”。

不像在“吃大锅饭”时代,是根据人的性别、年龄、劳动力强弱计算“工分”,家乡的“换工”是按人头计算,男女平等。我想这也与四川女子能干,干活不输男人有关。

明末清初四川人口灭绝性剧减,现在的川人绝大部分都是从外地迁入,据族谱记载,我家祖上就是明末清初迁自湖北孝感。

初到陌生地,原有的传统观念都被一概丢掉,男女齐心协力辟新邑、闯天下,于是,女人和男人各尽其长,具有同样的话语权。久之,就形成传统保留至今。

所以四川有“耙耳朵”一词,我认为四川是男女最为平等的省份。

以物换物的效率是很低的,匠人们体力耗费大,且不易就交换比例达成共识。

“换工”久了,就会出现王家帮张家的“工”,张家却不能如数还的情况,相互心存芥蒂。

渐渐的,乡民们发现“换工”越来越难了,到农忙时节,原来随便走几家都能找到人帮忙,后来走遍全村都难以找到几个。

随着市场经济观念的传入,这一问题迎刃而解。现在乡村已经没有以物换物的交易了,匠人们都是把物品拿到市集上销售。

请人干活,都是按日计费、绝无拖欠。估计不久之后,乡村里会出现各种干农活的专业队伍,最后公司化经营,为现代农业的出现创造人力条件。

回家与父亲聊天,他经常说,现在人心不古,做什么事都要出钱,不像原来是相互帮忙。这可能是人情的倒退,但也应该是时代的进步。

第十八篇 机械

稻谷是家乡的主要农作物,种植稻谷需要水,水往低处流,越往山下,种水稻的田就越多。

为了便于蓄水,部分稻田在稻谷收割之后,就会蓄更多的水,直到次年春季用来再次种植水稻。隆冬时节,站在山上向山下望去,一块块水田犹如散落在山川间的镜子。

冬水田里一年四季都有水,因而宝物甚多,主要有禾花鱼、草鱼、鲫鱼、鳝鱼、螺蛳等等。春耕时,就是冬水田的收获季。

孩子们当然最为高兴,我和小伙伴们拿着底部洞穿的废竹篓,往水田里疑似有鱼的地方扔下去,若竹篓里有跳动声,心即大喜――猎物入瓮了。

然而父亲却无暇顾及,他要趁着春雨停歇的间隙,把需要插秧的田全部耕一遍。

父亲耕田的方式为牛耕,起源于二千五百多年前的春秋战国时期,促进了生产的大发展,一千年后,隔壁邻居新罗才学会。

中国古代一直领先于世界,应该和牛耕有很大关系。战国时的秦国就是很好的例子,商鞅变法规定“盗马者死,盗牛者加”,即使把牛养瘦了都要受处罚,所以秦国很快强大。

后来的皇帝们都学乖了,每年都要举行春耕仪式,主要内容就是和牛搞个摆拍,然后象征性地拍拍牛屁股。

鉴于牛耕对中国的巨大作用,应把牛耕列为中国第五大发明,至少,应该列为世界非物质文化遗产。

牛耕是个技术活,学习牛耕绝对比现在学汽车驾驶难,村里只有少部分男人会耕田。

首先要熟悉牛的秉性,牛的脾气很犟,“牛脾气”一词并非空穴来风。牛若不合作,一切都免谈,即使找来肖邦给它弹一曲都没用。其次要善于使犁,须把握好犁的方向和深度,否则,要么耕深了、要么耕浅了,效果不佳。

耕田时,左手或双手扶犁,右手有时拿着鞭子打打牛,双脚在水田的淤泥里行进,嘴里发出使唤牛的声音。

父亲完成一天的耕田工作后,浑身是泥、满脸疲惫、声音沙哑,甚是辛苦。由于眼睛要不时向前看,好像是盯着牛屁股,所以,父亲经常给我说,你若不努力读书,长大后只有“看牛屁股”了。

还好,随着科技的发展,我长大后,即使不读书,都不用“看牛屁股”了。

在九十年代末二十世纪初,家乡逐渐引进了各式各样耕田的机器,购买农机还有补贴,最后完全代替了牛耕。

父亲现在还种了几块稻田,我给他说,年纪大了,就不要那么劳累了,他说,没事,现在电话一打,就有负责耕田的人带着机器上门服务,一点都不辛苦。

种水稻辛苦,收割稻谷更辛苦。稻谷成熟的时节正值盛夏,四川湿热的气候让人无处躲藏,为了便于尽快晒干稻谷,农民们还必须选择大晴的天气进行,其炎热程度可想而知。

在八十年代,收割稻谷也是纯手工完成的。其主要工具名曰“拌桶”,就是一长约三米、宽约两米、高约半米的顶部未封闭的箱状物,其后半部立有一高约两米的竹席。

女人们将成熟的谷苗从根部割下,一把一把摆放整齐,男人们双手握住谷苗的根部,将其向上举起,尔后用力向下砸,使谷苗的头部碰触拌桶的前挡板,谷粒就脱离出来,向后飞溅的稻谷会被竹席挡住。

整个过程废时废力,非常艰辛,可谓“一步一寸走稻田、谷粒汗水同飞溅”。

九十年代,家乡开始普及手摇式的打谷机,就是在木制的滚桶上,钉以“凹”形的铁丝,滚桶通过人力摇动旋转,稻谷就被“凹”形铁丝剥离而出了。

到二十世纪,随着蓄电池技术的发展,家乡普及了电动打谷机,效率大大提高,农民们不必在炎热之时劳作,只需利用早晚凉爽时就可完成任务了。

当然,机械是同步发展的,到了二十世纪,剥离麦子的打麦机、剥离玉米的脱粒机、切碎各种草的切草机、磨面机等等,在政府补贴的推动下,物美而价廉,很快在家家户户普及,家乡进入了机械化时代。

第十九篇 信息

农业生产看似原始落后,但要经营好农业,卖个好价钱,必须对农产品的种类、数量、收获时间等信息有精准的掌握。

这是因为农业生产具有一定的周期性,农作物的生长成熟少则几个月、多则几年,而农产品大多不能长期存储,一旦产出,必须尽快卖掉。

如果不搜集详尽的信息,并进行认真分析研判,只知道盲目跟风,往往会事倍功半,甚至白忙活。

近年来出现的“蒜你狠”“姜你军”“豆你玩”等现象,让一部分人赚得盆满钵满,但更多的是价贱伤农,这都是没有掌握运用好农业信息造成的。

中国古代服饰的特点之一是宽大,因为我们是礼仪之邦,宽大的衣服便于行礼,毕竟身着紧身牛仔裤向皇帝下跪是非常不方便的。同时,也可掩盖身材的不足。

设若唐代就有紧身服,杨玉环穿上肯定不好看,老李就不会“扒灰”,历史就要改写。

宽大的衣服还有一个功能――交流信息。据老人们讲,解放前人们交换重要信息时,双方将手伸入长袍内,通过摸手进行交流,不说一句话,事情就谈成了。

四川最有特色的信息来源地就是茶馆,一杯茶、一袋叶子烟(把烟叶晒干,用纸包卷,插入烟斗吸食),几个人可以吹上一天。

当然,茶馆里不仅喝茶,还有麻将和长牌。要了解四川,只需到各地的茶馆坐坐,就能深入体验风土人情、风俗习惯。父亲也经常去茶馆坐坐,他不打牌、不抽烟,就是找人吹牛,问问别人有什么新品种、准备种多少、农产品的价格走势等,到几个茶馆走上一遭,他就对全乡的情况有所了解。

由于善于搜集分析信息,父亲种的东西总能卖个好价钱。这也深深地影响了我,我在做事之前,都要充分搜集信息,了解清楚之后再行动。

在我小时候,了解外面的信息主要靠广播。广播是从乡广播室经由一根细铁丝引接到家家户户的,在我家屋檐下的铁丝终点处,悬挂一个简易的喇叭,喇叭往下还要引出一根细铁丝,顺着木柱插入土里,称之为“地线”。

如果喇叭声音不清楚,出现噪音,就要往“地线”入土处浇盐水,增强其导电能力。

每遇此种情况,我立即飞跑取来盐水浇下,感觉那是高科技产品,我浇水也算是搞科技工作。

乡邮政所有部老式电话,通过摇手柄拔打,摆放于邮政所窗外的石台上。放学后,正是邮政所冷清之时,唯一的工人也瞌睡或开溜了。

我们便悄悄靠近,随意乱摇,偶尔也能打通,大家听着听筒里传来的声音,可能来源于千里之外,感觉很是神奇。

大胆的还冲着话筒佯装大人对话,听着听筒里面传来质问的声音,大家便一哄而散。当时想,若家里有部电话该多好啊,但估计是不可能的,因为父母辛苦一年都买不了一部电话。

九十年代末,乡场上建立了通信基站,有些从城里回乡的拿出随身携带的手机,在众人羡慕的眼光下使用,仿佛那是能联系全世界获取外部信息的宝盒。

但打电话时,必须先爬上高地找到信号,并且姿势最好不变,换个姿势,信号就可能跑得无影无踪了。

二十一世纪初,通信基站增多,无线座机开始在家乡普及。父亲也多了份兼职――搜集全村的土猪信息,协助商人收购,他则从中提成,这项工作也叫“猪红娘”。

我回家时,常见他戴上老花镜,拿着手写的电话薄,逐家逐户打电话,打完之后,他会自豪地告诉我,这次他又可以赚多少钱了。这项工作,成了他重要的收入来源,信息兑换成了物质。

现在,手机已经完全普及,宽带也通到大部分的农家,没通的,主要原因是家里没有年轻人,不会使用电脑。信息化之风吹到了偏远的家乡。

第二十篇 玩伴

农村的孩子都是一茬一茬出生的。因为年青男女一到婚配年龄,媒婆们就会施展蜜蜂般的嗅觉,十里八里赶来说媒。仿佛肩负为国为民的神圣使命,她们锲而不舍、服务周到,没有现在一些红娘公司的欺诈行为,于是,大多数年轻人一到合适年龄就结婚了。

婚一茬一茬地结,孩子一茬一茬地生。但我父亲没有遵循规律,作为地主右派的后代,他整天忙于参加各种批斗会、写无穷尽的交待材料,结婚这种小事自然就搁一边了,等他想起,已过而立,成大龄青年。

我也顺便推迟了几年出生,一睁开眼才发现,本该是我的同龄人,早就出来混了。

由于同龄玩伴少,自小我就坚持独立自主、自力更生的原则——自己玩。我最早的记忆始于两岁,父母把我送到一亲戚家寄养一段时间,目的是让我忘记吃母乳。

他家有一木质阁楼,当我发现我在楼上用脚跺木板,楼下就会传来吼声时,我顿觉有趣,于是经常悄悄爬上阁楼,跺着脚,然后很有兴致地听楼下传来的吼声。

遗憾的是,这种趣事,并没有打断我的记忆,寄养结束后,我又嚷着要吃母乳。

大约三四岁,我加入了村里最年轻的群团组织——六个比我大四五岁的清一色的男孩子队伍。一群小学生,带着一个学龄前儿童四处游荡。

这个组织之所以乐于接受我,一是我跑腿勤快,二是不告密,三是父母实施放养式管理,我积极参与组织活动。当然还有一个原因,是其领头者是我亲戚――我是有关系的,他能照顾我。

他极聪明,成绩是全班最好的,打牌通常是赢家。并且他能带领大家找到好玩的活动,比如:去鱼儿丰美的河沟捉鱼,组织滚铁环比赛,到几里地外看电影或录像。

当然,谁家的水果成熟了,他会严密组织、科学分工,于神不知鬼不觉间获取丰硕成果。

记得有一次,他带领我们拿着火把,深入一神秘的“蛮子洞”探查,在黑黢黢的洞里行进了几百米,在里面发现了石床、石灶等人类生活的遗迹,并成功退出。

特别是他经常给我讲他学过的历史故事,激发了我的探索基因,使我对历史兴趣极大,并保留至今。但他母亲早亡,父亲一直多病在家,严重影响了他的学业,初中第二年,他父亲病故,他也随即辍学,我们就很少见面了。

后来,听说他外出打工,却因操作不慎而致残。前两年我回家见到了他,他已秃顶,走路一瘸一瘸地,满面沧桑。多年未见,不知说啥,也不知该做啥。

待我上小学时,下一茬孩子到了可以和我玩耍的时候了。我是70和80年代之交出生的,所以能明显地感受到两个年代人的不同风格。70后兄弟姐妹多,80后多为独生子。如果说70后是放养的话,80后就是圈养。

我和大哥哥们漫山遍野地疯跑,游泳、打鸟、捉鱼等冒险活动都可以开展,但我带着80后玩耍的风格就完全变了。最多的就是在屋里玩捉迷藏游戏,即使偶尔到附近山坡上摘摘野果,他们的父母也要不时呼唤几声,以确保在掌握范围之内。

有个玩伴的父母望子成龙心切,取小名“学娃子”,希望他学习好,学有所成。

他模样甚为乖巧,个子小小的,声音也小小的,但耳朵听觉很好。他父母声音很大,到我家玩时,他随时都竖着耳朵,准备听父母的呼唤声。若没听到,他父母就会气势汹汹地找上门来,拎着他耳朵伴随着训斥声一路拖回去,久之,他耳朵也变大了。

我很喜欢他,因为在他父母的培养下,他养成了良好的服从习惯,跟在我屁股后面,像个甩不掉的小尾巴,玩游戏时,叫他扮演任何角色,他都乐于接受。

有一次,我们几个一致认为他像张飞,就是脸不够黑。另一个小伙伴带他到灶房,把锅灰涂在他脸上,直到满脸漆黑,说他这下像了,然后他很得意的回家去问父母,然后我们听到一阵嚎叫声传来。

虽然他的名字带“学”,但事实却与之相反,自到学校后,他的成绩一直很稳定,在倒数几名之间徘徊。

我离家外出上学后,他也随父母赴新疆上学。此后,再也没有见过,听说他后来长得很高,定居在新疆,在那辽阔的地方繁衍生息。

人是具有社会性的。没有玩伴的童年,是不完整的,没有朋友的人生,更是谈不上幸福的。人的成长过程,就是不断结识新朋友的过程。和玩伴一起长大,和朋友一起变老。

未完待续

值班编辑:

高丹丹,法名【真诚】中国长春市人,虔诚的佛教徒,自幼酷爱文学,把诗歌视为自已最喜欢的文体,酷爱历史和传统文化,曾毕业于中国吉林大学,北京电影学院,中国佛学院,就职于中国•【概念影像】文化传媒,弘扬普世正能量,讴歌尘世间的真善美,用文字涤荡灵魂,擅长随笔,喜欢一个人的行程,一个人沉思,喜欢简单做自己和简单的生活。