目录

引言

第一篇 四 季 2

第二篇 冏 事 7

第三篇 匮 乏 12

第四篇 渴 望 17

第五篇 乡 情 23

第六篇 伴 侣 27

第七篇 法 则 31

第八篇 笃 信 35

第九篇 苦 学 40

第十篇 明 亮 45

第十一篇 通 畅 49

第十二篇 出 山 53

第十三篇 乡 味 58

第十四篇 村 官 63

第十五篇 丰 足 68

第十六篇 税 收 73

第十七篇 交 换 78

第十八篇 机 械 82

第十九篇 信 息 87

第二十篇 玩 伴 92

第二十一篇 山 水 98

第二十二篇 房 屋 104

第二十三篇 流 逝 109

第二十四篇 离 析 113

第二十五篇 差 距 118

第二十六篇 进 退 123

第二十七篇 水 田 127

第二十八篇 父 亲 133

第二十九篇 消 逝 141

第 三十 篇 坚 守 146

第三十一篇 情 结 151

引言

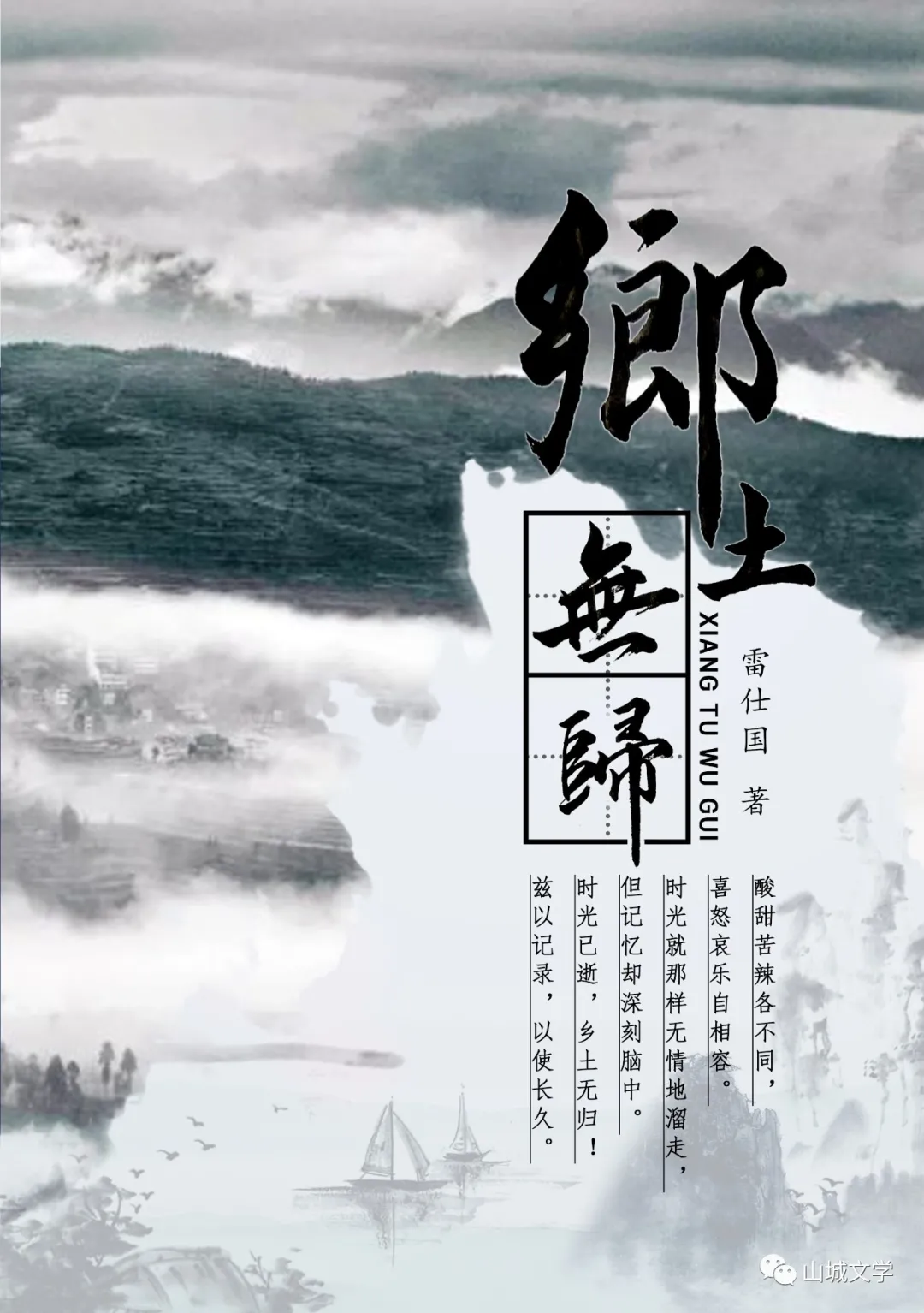

城市快速发展,乡村迅速凋落。上世纪末叶,在农村长大的一代人,现大多已进入城市,他们是城乡混合的一代,是二元融合的一代。他们离开故土,并未断绝与故土的联系,却再也不会回到故土。乡土是他们挥之不去的情结,却又是再也不会重返的生活。本书从不同侧面片断式反映了上世纪末川北农村的生活场景,仅为纪念那段时光。

第十一篇 通畅

李白五岁入川,在江油生活十九年后出川,走遍川外之路后,发出了“蜀道之难,难于上青天!”的感叹,这应该是他发自内心的切身感受,因为没有比较就没有伤害。

他说的难于上青天的蜀道,是指四川盆地四周的“道”,这些地方虽然海拔不高、山体不大,但山势陡峭、层叠起伏。蜿蜒的小路刚爬上顶,就又要下到沟谷。如此循环,着实容易让人感到崩溃,就像古代军队走到剑门关时的心情一样,剑门关是从未从正面攻破的关口。

我家住山沟,学校在山顶,给我创造了绝好的练习爬山的条件,虽然一出门就能看见学校,直线距离仅一公里,但要花一小时时间。

古时川人装扮,一般头上裹白布,如印度锡克人的头巾式样,我想与地形有很大关系,因为若戴帽子,往山顶一看,帽子就会掉下。

至今我仍能回想起爬山时看着前人的脚后跟,缓慢抬动脚步、喘着粗气、汗水从下巴滴落路上的场景。

夏天湿润多雨,早上出门时山下是雾,到山腰走出雾就见云海,到山上看是一盆“牛奶”,别有一番景致。

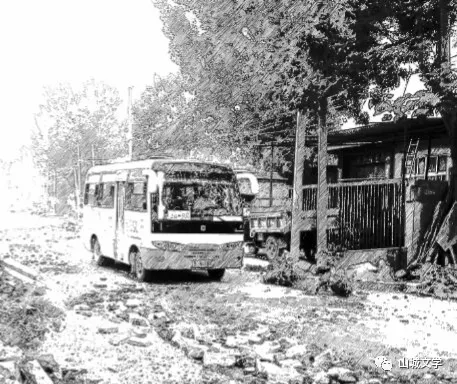

乡场到县城的马路修建于上世纪六十年代,筑土为基,面上铺以石子,路面凹凸不平,晴天一地灰,唐时“一骑红尘妃子笑”,我们那儿是“一路黄尘车来到”。

从乡场乘班车到城里,约80公里路程,一路走走停停,要耗时4小时左右,若遇车辆故障或事故,时间无下限。

为了给进城的人留够办事时间,班车6点就出发,从家里出发的时间就要提前至5点了。进一次城得起早摸黑,让人筋疲力尽,交通极为不便。

九十年代中期,随着乡场到县城的土路变成了沥青路,从乡到村也开始修马路了。

我也参加修建,正值寒假期间,村里把修路的任务分配给家家户户,我家负责约100米的路段。

四川的冬天阴冷潮湿,但我和父亲却干得热火朝天。先用炸药将巨石炸裂,再用钢钎和錾子将石头分成小块,整齐堆放,最后再用土将路填平。

整整一个寒假,我与父亲用双手和原始工具,以中国人民修建史迪威公路的方式完成了任务,手上满是老茧和伤口,但特别有成就感,现在每次经过我自己修建的路段,都要多看几眼。

通电给乡村送来了现代文明,通路拉近了乡村与外界的距离,让人们方便地将产品运往外地以及外出工作。

电、路和后来的网络,如同血管和神经,将中国偏僻的乡村与城市紧紧地连结在一起,促进乡村发展,也深刻地改变了乡土,是农村嬗变的根本推动物质。

第十二篇 出 山

爷爷徙步走出老家的大山后,做了一名水利工程师,但却因故早逝。

去世时,父亲正上小学四年级。收到让速去继续上学的电报后,我大爷爷开始层层开证明,待手续办好,正值“武斗”盛行,途中凶险难测,父亲的出山之旅被迫终止。当然,爷爷汇来的路费也落入大爷爷的口袋。

待我出生时,外出已不需开证明,刚满三岁,父亲便带着我出山寻亲。

深夜起床,爬到山顶等车,坐了半天的汽车到达县城。尔后换乘至南充的汽车,当时嘉陵江上还没有大桥,汽车过江要到江边坐轮渡。

我坐在父亲怀里,看着滔滔的江水,汽车尾高头低停在江边斜向的石板路上,路面已被江水浸湿,感觉像要滑入江中,驾驶座上心不在焉的女司机,更让我心生惧意。

我紧抓前排座椅,生成了我对城市的第一个记忆场景。到南充时已经天黑,宿住一夜,第二天再历经半天的颠簸,终于到达遂宁。

途经大街小巷时,我看到匠人在街边补锅,嘴里唱着“张打铁,李打铁,打把剪刀送姐姐”。我想老家的匠人怎么比我们先来,灰色的房屋和灰色的街道,与乡镇的区别只是规模大小而已,这是我对城市的第二个记忆场景。

到奶奶家时,看到奶奶正在理菜,其头上有一团明亮的黄光,奶奶说那是电灯,我在想这是个什么灯,比家里的灯亮多了,风都吹不熄,这是我父亲都解释不清楚的,也成了我心中的疑惑。

耗时一天半,转乘两次车,终于到达目的地,当时感觉距离十分遥远,出一趟门非常不易。

我上小学时,已识得不少字,当时有个任务轻松收入丰厚的工作。就是当有不识字的人家来信时,我帮他们读信,并执笔回信,回报就是糖、水果等零食。

有个军人复员后在建筑公司工作,有次他在信中说,他们公司需要人手,让家里的人去“打0工”,收入比种地强多了。我当时只读出“0”的音,他家人已明白意思,尔后我才恍悟。在他的介绍下,村里人陆续外出打工。

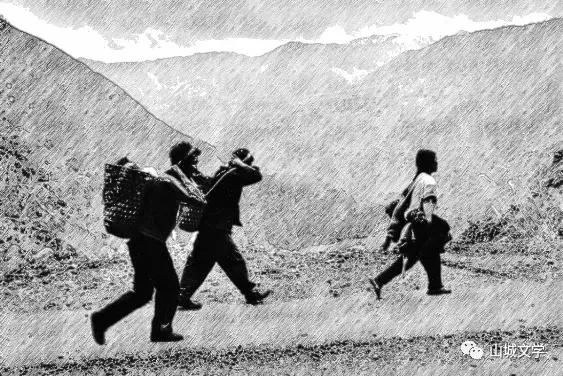

虽然交通已经通畅,但当时乡亲们外出打工仍属不易。为了节约盘缠,家里要烙上一大袋饼、煮上一大袋鸡蛋,当然要带上川人特色的油辣子、泡菜,加上被褥、衣服。

几十斤重的大包扛负在身,在拥挤的车上忍受几天几夜才能到达目的地,其艰辛可想而知。

这还是其次,让人最担心的问题是安全。钱要包上几层,放在自己认为最隐蔽的地方,因为打工者是小偷、骗子、打劫犯们最为觑觎的对象,一有疏忽,就会酿成没钱继续行程或一年辛苦白费的苦果。

每个打工者都有丰富多彩的旅途故事,只不过结局不同而已。

就这样,开始是通过亲戚、熟人介绍,熟悉情况后主动寻找,农村的劳动力大量进入城市工作,务工收入成为农民的主要收入,农业逐渐成为农民的副业。

进城务工,给广大农民子弟增加的不仅仅是收入,更主要是的提供了除考学以外的更加宽广的就业成长平台。

那个最先明白“打0工”意思的年轻人,到建筑工地后,勤学苦干、悟性极好,很快就开始拉出人马当了包工头,然后承包工程,最后从事房地产开发,成了远近闻名的富翁。

我一邻居自小聪慧,但因父母双亡初中毕业后即辍学,于是外出打工。在打工的过程中感受到,缺少知识技能只能从事简单的工作、赚取低廉的薪水,于是拿出几年的积蓄进入职业学校学习,最后凭其工作经验和一技之长,在一大型国有企业找到工作。我大学毕业和他在同一城市工作,他的工资已是我的两倍。

有个比我长几岁的伙伴,身材魁梧,初中毕业后就挑着沉重的宿营行李,赶着一大群鸭子到处放养,我们称其为“鸭倌”。外出务工后,对管理工作得心应手,很快就进入管理层,估计放鸭子和管理人应该有什么共通之处。

无论团体与个人,要坚持开放和交流,敢于走出去尝试挑战,就能充分发掘自己的潜能,展示自己的能力,固步自封只能成为井底之蛙。

临近春节,从县城回乡的客车每在山顶的公路上停下,定能吸引村民们的注意,大家会猜测是谁返乡了。

小孩子们更是无比兴奋,返乡者后面必定跟了一群孩子,他们给孩子们带回花样的零食,也从外面带回故事、物质和文化。

第十三篇 乡 味

阆中是春节的发源地。据说伏曦的母亲华胥是阆中人,伏曦在阆中云台上创绘八卦又执规治春,初置元日,华夏的袓先伏曦就成了“春节先圣”中的鼻祖。伏曦的传说有点久远,有模棱两可的感觉。但另一个阆中人落下闳编写的《太初历》,将正月初一定为春节,为阆中无可争议地成为春节发源地来了个神助功。

春节文化里最重要的就是吃了。在自家吃,去别家吃,送礼送吃的,还礼还是吃的。每个中国人,一想起吃,最能引起味蕾骚动的,就是家乡味了。

阆中产醋,以麦麸为原料,辅以矿泉水酿造,稠而香,据说有防癌的作用,名扬国内外。从城里回乡,带的最多的就是外用竹条编框、内用瓦罐盛装的保宁醋,成了标志性的礼物。

醋味,是家乡最突出的味道。面里放醋、菜里放醋、汤里放醋,甚至能直接抱着瓶子喝醋。当然,也有能当饮料喝的醋,原来一直出口国外,现在阆中街头卖饮料醋的比比皆是,“醋当饮料卖”,是阆中的一怪。

有一道菜叫合家欢,由酥肉、猪心、猪舌、猪肚、肉糕(很好吃),配上黄花、木耳、青菜、胡萝卜8种食材组合而成。有荤有素,还有醋,就像一个大家庭样一样和睦快乐。

腊肉和香肠是平常三餐和过年、过节等宴席中,必不可少的美味。家乡的香肠,麻辣味比较突出。将猪肉按照肥瘦比例切成小块,放入葱、姜、蒜,配上辣椒面、花椒粉,再放入白糖、精盐搅匀,码味一小段时间后,就可以灌肠了。搅拌好的肉馅灌入肠衣内,挤紧,然后用针戳上数个小眼,以便肉馅变干、肠衣缩小后,肠内空气能顺畅排出。每家每户的灶上,都有横吊的木杆,腊肉香肠被挂上木杆,接受柴火烟的直接烘熏。诱人的腊味在烟熏火燎中玉汝而成。

腊猪脚是我的最爱。猪脚里的瘦肉,因运动较多而紧致,一口咬开,成丝状的肌肉特别有嚼头,猪脚的皮都非常香糯。每年的大年三十,母亲都用萝卜、海带炖一只腊猪脚,成为我童年记忆中的年夜饭的符号。

农村自家养的猪都比较肥大,腊肥肉吃起来甚是油腻,腊肉饼子很好地解决了这一问题。在面粉里加入鸡蛋,搅成浓稠状的面汤,舀一汤勺倒入热锅,面汤自然摊成圆形,尔后放上切成片的熟腊肉。待底部变硬后,翻面。腊肉的油汁在升温的过程中溢出、渗入面饼,使面饼的表面因油炸而变黄变脆,迸发出腊味、面粉和鸡蛋混合的香味,吃起来油而不腻、香脆可口。

家乡有种叫“油勺”的小吃,让我印象深刻。把面粉、鸡蛋、豆腐粒、肉沫、颗粒状小葱混合,搅拌成汤状,用一汤勺舀起倒入较大的汤勺,并用勺背挤压,以使面汤均匀附着勺壁而不沉入勺底,尔后放入菜籽油中煎炸。农家纯菜籽油和食材激烈碰撞出的香味很快生成,吃起来香而脆,酥而嫩。油勺摊点旁边,往往站着一群直吞口水的小孩,曾经是我逢赶场必点的小吃,可惜现在回去后,再也没见过。

阆中的牛肉面很有特色。用开水将面煮到七八分熟后捞起,加少许生菜籽油后搅匀冷却,面丝金黄油亮,散而不粘。将牛肉切成肉丁放入锅中煸干,铲起。将菜籽油加热后,放入冰糖、豆瓣炒香,再加入磨细的香料,进一步炒香后,倒入牛肉,加水熬制,最后加入湿豆粉搅成糊状,再用红糖将汤汁上色。牛肉面的臊子便做好了。臊子熟而热,面条熟而冷。将两者混合,即可食用,应该是秒成的快餐。“冷面热着卖”,是阆中一怪。我一直有个想法,就是开个店,卖阆中牛肉面和云南过桥米线,取名“快快餐”。

白糖蒸馍和张飞牛肉是阆中人喜欢馈赠的特产。白糖蒸馍与一般糖蒸馍不同的是不用纯碱,在适当的气温下自然培植酵素,既保持了面的清香,又因发酵而自发产生了纯正曲香。色白如银、酥散绵软、鲜香回甜、久存不坏。阆中人喜欢在雪白的蒸馍上盖上小红章。

阆中牛肉表面呈棕黑色,彷佛就像张飞的脸,可用刀轻轻一切,那深黑色的表皮下便露出一片诱人的红来。“馒头盖章卖”“牛肉熏黑卖”是阆中美食的两大怪。

虽然到各地都喜欢品尝美食,但家乡的味道却是永远挥之不去、一触即馋的。

第十四篇 村官

我自小就读的学校位于乡政府旁,放学后,我时常还担负一个光荣而艰巨的任务――当政府的信使,把政府的通知、文件等送给我们村的村长、书记。

小学三年级时就在课本上学习了《鸡毛信》,我觉得当信使是一件非常光荣的、考验我革命意志的任务。

我把政府的文件用纸包好,夹在书里,放在书包的最里层,感觉我已是海娃,瞬间神圣起来,前途有很多艰险在考验我。

实际并无任何艰险,最大的考验就是送信给书记。自小到大村长都是一个人,即使后来实行村民自治,村长改名为村主任,仍然稳坐村主任交椅数十年。

在我记忆里,书记每隔几年就换人了。村长家在我去学校的必经之地,但书记家却飘忽不定,若顺路也还好,有时书记家和我家隔山相望,我得为送信而多耗费1个小时,回家已是天黑,考验极大。

有句话叫“别拿村官不当干部”。确实,从国家制度上来讲,村官的确不是干部,待遇也仅够维持生活,但相对于普通老百姓来讲,村官向上对接乡党委、政府,掌握“上层”信息,向下熟悉老百姓的情况。

在信息不太公开透明的情况下,村官靠信息差而获取了巨大的话语权。

在经济条件较好的农村,村官的权利甚至堪比县官,比干部还要“干部”。同时,村官没有任期限制,往往在村里工作数十年,与宗族势力相结合,根深蒂固、历练深厚,其政治手腕与资深政客也相差无几。

我们村长是我父亲的同班同学,和父亲纯正的农民形象大不相同,他面容整洁、穿着工整,保持着数十年不变的“干部式”头型。

手提一公文包,随时都是笑眯眯的,不大的眼睛眯成了一条缝,把眼珠子严实地隐藏起来,让你看不清他的真实意图。

但在开会时却无比严肃,不得不让人惊叹于人类面孔的变换力。他家在半山腰,公务非常繁忙,自然无暇于农事。日常杂活由其妻子负责,农忙时节或大项农活都是请村民帮忙,去帮忙的村民们倒也乐意。

听村民们说,他能长期担任村长,与其充分发挥了中国酒桌文化的功能有很大关系。

我放学后送文件到他家时,差不多近晚餐时分。于是经常见到赴宴的宾客陆续来临,客人以乡政府干部为主,也有村里各方面的人。

为了搞好接待工作,他让两个儿子都做了厨师,其中一个在乡政府食堂任主厨。

其酒量惊人,在我考上大学的升学宴上,我眼见他喝完两瓶白酒,仍谈笑风生。在中国农村,没有什么事是吃一顿解决不了的,有,那就吃两顿。

另一个原因,就是他家兄弟姐妹众多,其母育五男三女,他育两儿两女,亲戚、亲家遍全村。这与美国前总统克林顿在其自传《我的生活》所写的,其母亲数次婚姻致使他亲戚遍全美,为其竞选提供了一定帮助,有异曲同工之妙。

我其实是间接受了村长不少恩惠的。我的上学之路是条土质小路,睛天一路灰、雨天一地泥,行走很是不便。

大概在我小学三年级时,他应该是从政府要来了钱,把他家通向政府的路,修成条石质的大路,方便乡干部到他家赴宴,也缩短了我的上学行程。

他家背后是片山林,林子里本是柏树、青杠树、松树等四川农村常有树。他弄来资金,把原有树木全砍掉,种上了海棠、苹果,花大气力维护、施肥。

几年之后,待到收获之时,树枝上的果实却很小。原来他没有考虑到日照因素,家乡的山大而陡,日出之后的一段时间里,阳光都照不到山腰,在山腰种果树,效果不佳。久之,种的果树成了野果。

他的水果卖不出去,自然成了我们的腹中物,放学之后,在路上随便摘野果,别有一番风味。

现在我回家时,偶尔经过那片果林,果树还在,只不过自然生长的杂树已高过果树,果树基本不结果,山林渐渐恢复了原来的模样。

合村并乡之后,我们村和邻村合并为一个村,原来的村长是现在大村的村主任,只是他头上的白发多了些许。

第十五篇 丰 足

时光之轴转到九十年代,我离家上学,回乡的次数和时间越来越少,但每次回去,我都会到处转转,找老友聚聚,了解掌握家乡的发展变化。

与八十年代相比,家乡的物质越来越丰足了。八十年代,农民的收入来源仅靠出售少量的谷物、牲畜,而九十年代则多而丰,印象较深的有蚕茧、沙参、银耳、蘑菇等等。阆中的丝绸较为出名,能进入丝绸厂工作是一件骄傲的事,厂里工人以女性居多,她们被称为“丝妹儿”、“绸妹儿”,是小伙子们优先追求的对象,而生产蚕茧的农夫农妇们则在乡间默默劳作。

春暖花开之时,设立在乡镇的蚕种站就会把蚕卵发放到养殖户。蚕卵如菜籽般大小,仿佛是用胶水粘在纱布上般,很牢固的样子。

父母把蚕卵领回来后,放在竹制的簸箕里,用木架架高并罩以纱罩,防止蚕宝宝被蚂蚁当零食吃了。

数天后,密密麻麻的黑色的小蚕就破壳而出,成为密集症患者的噩梦,却是农户们的最爱,父母就用最鲜嫩的桑叶喂食。

蚕用的桑叶是需要精心培育的,每年都要剪枝、嫁接,以保证桑叶的鲜嫩可口。

我家门前有颗巨大的桑树,小时候经常爬上去玩,我看了后羿射日的故事后,一直怀疑那些三足鸟就是栖息在这颗桑树上的。

因为每到傍晚,我一眼望去,桑树上正好挂了颗红通通的太阳。

但这颗桑树的叶子硬而粗,蚕宝宝并不喜欢,其主要作用是给我提供桑椹食用,桑椹初为白色继为绿色再为红色成熟后为紫色,我吃得舌头都变紫了,如同“中毒症状”。

蚕的生命周期很短,它们的工作除了进食就是排泄,在养蚕的屋子里随时都能听到蚕吃桑叶的“嘶嘶”声。必须经常为它们提供食材,“蚕食”一词并非浪得虚名。

经过约两个月的喂养,蚕宝宝就会长大并“作茧自缚”,这时就要把蚕茧剪开取出蚕蛹,若不及时蚕蛹就会“化茧成蝶”,蚕茧会变黄变黑,卖不了好价钱。

具体不记得是在九十年代的那一年,家乡掀起了种植沙参的热潮,并打出了“四川中药材之乡”的牌子。

其实我屋后的山里是有野生沙参的,但却一直没有种植。沙参需要两年的成长期,第一年为育苗期,第二年要将沙参苗挖出重新栽种。

沙参成熟后,需要把其叶子割掉晒干,干沙参的本色为黄,父亲买来硫磺将其熏白,我喜欢闻着硫磺燃烧后发出的似药非药、似香非香的味道。

那时度娘还没有诞生,我以为用硫磺将沙参熏白是件好事,现在才知道食用这样的沙参对身体是有害的,用硫磺熏白,一是为了好看,二是为了防虫吃,虫都不吃,可见其毒性。

现在想起,当时的行为是助纣为虐,但父亲其实并不知情,他是按药材商的要求行事。

父亲还种植过银耳、蘑菇,养过兔子、山羊。

副业的发展使家庭收入大大增加,家里新建了几间房屋,家俱在不断地更换,电视机从黑白换成了彩色,闭路通到了家家户户,电也不像原来那样忽强忽弱,原来我一直遥望的位于山顶的公路也延伸到了家门口。

尤其是每次回家后吃着自家生态食材用柴火做出来的饭菜,格外可口,原来顿顿“泡菜下稀饭”的日子一去不复返了。

现在有的喜欢生态产品人士到农村市场采购“土货”,往往买的却是养殖场的产品,因为“土货”大多被农民自己吃了,并不出售。

城里超市销售的产品在农村集市大多有售,由于运费增加价格还偏高,当然,监管难度大,农村集市更是“山寨”货的天堂。

未完待续

值班编辑:

高丹丹,法名【真诚】中国长春市人,虔诚的佛教徒,自幼酷爱文学,把诗歌视为自已最喜欢的文体,酷爱历史和传统文化,曾毕业于中国吉林大学,北京电影学院,中国佛学院,就职于中国•【概念影像】文化传媒,弘扬普世正能量,讴歌尘世间的真善美,用文字涤荡灵魂,擅长随笔,喜欢一个人的行程,一个人沉思,喜欢简单做自己和简单的生活。