目录

引言

第一篇 四 季 2

第二篇 冏 事 7

第三篇 匮 乏 12

第四篇 渴 望 17

第五篇 乡 情 23

第六篇 伴 侣 27

第七篇 法 则 31

第八篇 笃 信 35

第九篇 苦 学 40

第十篇 明 亮 45

第十一篇 通 畅 49

第十二篇 出 山 53

第十三篇 乡 味 58

第十四篇 村 官 63

第十五篇 丰 足 68

第十六篇 税 收 73

第十七篇 交 换 78

第十八篇 机 械 82

第十九篇 信 息 87

第二十篇 玩 伴 92

第二十一篇 山 水 98

第二十二篇 房 屋 104

第二十三篇 流 逝 109

第二十四篇 离 析 113

第二十五篇 差 距 118

第二十六篇 进 退 123

第二十七篇 水 田 127

第二十八篇 父 亲 133

第二十九篇 消 逝 141

第 三十 篇 坚 守 146

第三十一篇 情 结 151

引言

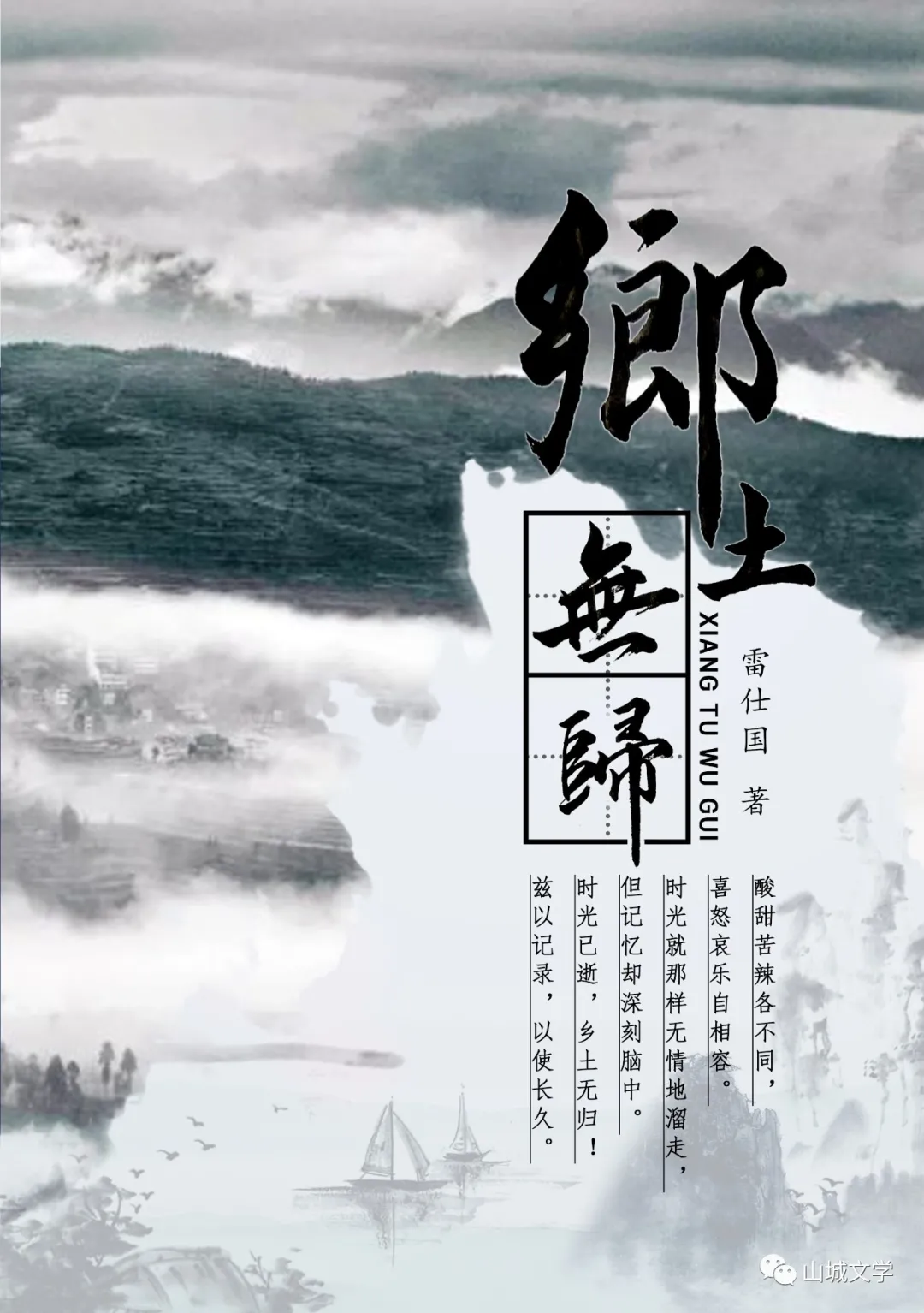

城市快速发展,乡村迅速凋落。上世纪末叶,在农村长大的一代人,现大多已进入城市,他们是城乡混合的一代,是二元融合的一代。他们离开故土,并未断绝与故土的联系,却再也不会回到故土。乡土是他们挥之不去的情结,却又是再也不会重返的生活。本书从不同侧面片断式反映了上世纪末川北农村的生活场景,仅为纪念那段时光。

第七篇 法则

八十年代的乡村,市场经济的雨露已沾,但中国几千年小农经济对人的烙印仍未褪去。婚姻里有旧式的影子,遇到利益冲突也主要遵循传统法则。

我家地处阆中的最东北部,属于大巴山山脉,山高865米,高差400米左右。

山势陡峭,勤劳的乡民们只能利用山间的平坝垦田种地,人均耕地约0.7亩,旱地、水田各半,资源紧张程度可想而知。

为了获得最大的收成,一是精耕细作,二是寸土必争,为土地的争斗时有发生。

首先是女人上场叫骂,必定用最污秽的语言问候对方所有的亲属,然后生猛地揭开对方所有的伤疤和短处,最后把自己所有的优越之处都表达出来,声音会尽可能地大、时间是尽可能地长。

曾有人创下连骂一天一夜的纪录,凶悍的骂者也确实有威慑力,让人不敢轻易招惹。

其实,战斗以骂开端古已有之,讨伐前首先是发一篇骂人的檄文,陈琳骂曹操、骆宾王骂武则天均是经典之作,不过文化人骂得文雅、乡下人骂得粗俗而已。

以骂开战,是孙子“不战而屈人之兵”的具体体现。

骂到激动处,就可能忍不住,于是就用上第二种武器――拳头。这个时候,男人多的家庭就占便宜,古人信奉“多子多福”,我想可能还有个不方便说的理由,就是多子好打架。

许多乡村的“村霸”,大多是男人多的家庭,因为乡村还存在用拳头说话的生存法则。

我家附近也有此一人,身高力大,在家打老婆、在外打邻居,直到我成年后,看到他准备打我父亲,我迅即以拳头接触他面颊,他倒地,稍倾爬起,吐出四颗牙齿说道:“谁用锤子砸我?”。

当得知是我的拳头后,投我以先凶狠、后畏怯的目光,然后再也没找过我家麻烦。看了那么多武侠小说,用拳头做了多年的俯卧撑,我终于找到用武之地。

当纠纷扩大或久拖不决需要旁人介入时,老人的作用开始发挥。有一民国时期的保长,经历颇为传奇,解放后被枪毙,子弹穿头而过,却奇迹般生还,有点老“古惑仔”气质。

因为他年龄大、辈份高,大家都认可他,大部分纠纷他都能圆满解决。老人们不仅解决纠纷,对不学上进、好吃懒做的年轻人,以及不孝顺父母的子女也定期组织“帮教”。这样的老人,对促进乡村和谐有一定的积极作用。

当纠纷扩大到连老人们都无法解决的地步时,就需要请村官出面了。

别拿村官不当官,村官能够对上与乡干部维持紧密联系,在村里通过各种手段获得村民支持,大多能在宝座上稳坐数十年。

从我记事时开始,我们村的村官就几乎没换过。村官们纵横捭阖官场的经验,若能让其尽数抖出,整理提炼,定能成为畅销的官场教科书。

传统的惯性是十分巨大的,在上世纪八、九十年代,农村虽然搞过数次“普法”活动,但深入人心、落实到行动上是极难的,人们不自觉地就按照传统的“法则”处理身边的事。只有长期的潜移默化,或者随着人的更新换代,观念才能彻底改变。

第八篇 笃信

袁天罡和李淳风是中国历史上最著名的相士、星象学家、预测家,两人留下了著名的《推背图》以及无数神奇的传说。

后来,他们一直隐居在阆中,至死都未离开。现在,阆中天宫乡五里台山上和观稼山半山腰,袁天罡和李淳风的墓遥相对望、比邻相守。这也使阆中获得“风水之城”的名号。

有时当我介绍我来自阆中时,有的人就请我帮忙看看风水,让我情难以堪。但我记忆深刻的阆中符号除了保宁醋、张飞牛肉、白糖蒸馍外,就是风水先生了。

他们一般都上了年纪,背一布包,小心翼翼地从包里拿出用红布包裹的罗盘,四处对望、察看,然后发出指令,作为人们修建房屋、摆放家具、造墓立碑和选择黄道吉日的依据。

现在风水逐渐成为一门学科,但其原理仍不甚清晰,有很大的玄秘成份。更玄秘的就是我们那里的“师娘子”,书面语应该叫巫婆,她们都是女性,文化程度不高,通常是大病一场或者遇有变故后,突然“通灵”,能预测人的未来和给人祛灾治病。

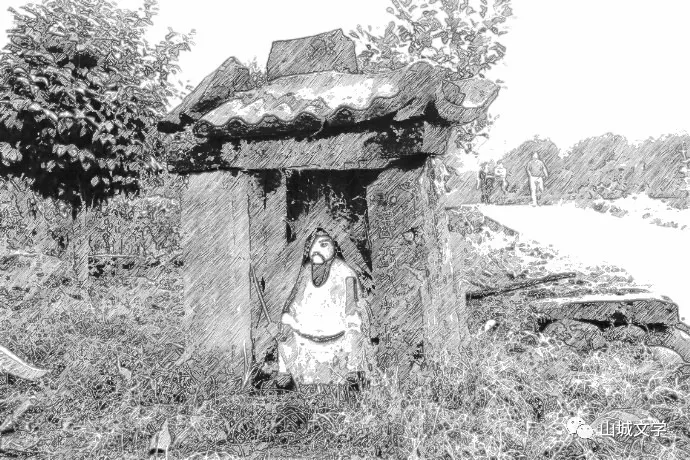

她们的墓我们称为“古毛”,是几块巨石堆成的“丌”字形,对其有不敬行为都可能遭受惩罚。

我有个傻乎乎的小学同学,到三年级时就因跟不上学习而不得不退学,据说他变傻就是小时候在“古毛”上撒尿所致,害我一直对距家不远的“古毛”敬而远之。

现在想来,“古毛”应该是古代巴人的坟墓,那些神秘色彩皆因误传,待以后有时间去考考古,说不定能发掘出不少尘封的历史呢。

当时的乡村,人畜有病时,首先就是到“土地庙”去祈求许愿,为了方便服务,每个村都有几个。

“土地庙”里供奉的是土地公公,就是孙悟空随叫随到的那位,在西游记里给人以老实本份、忠于职守的形象,这其实也是中国农民的形象。

在我的印象里,土地公公也是保佑乡亲祛灾去病,只做好事,从不惩罚人的可爱的老头儿。

当在“土地庙”里许了愿都没有作用后,就会去找乡村医生。他们随身携带一个木质的小药箱,抽出粗大的针筒在屁股上扎一针,再包几包苦涩的药片,大部分的小病都能治好。

遇病先求神再求医,除了笃信神秘力量的原因外,还有考虑成本的因素。看医生至少得花几块、几十块钱,但求神的话,只需要鞭炮、草纸、油灯而已。所以,愚昧和贫穷是迷信的温床。

乡民们对神秘力量十分笃信,对传统也笃信不疑。

初中毕业后,学校会安排老师给我们进行农业知识培训,以便为大部分同学的下一步工作打下基础。记得当时老师讲,牲畜和人不一样,人吃熟食,要给牲畜吃生食,这样食物里的营养不会流失。

我想起父母每天都要很早起来给猪煮熟食,既然老师说猪可吃生食,那我把这个秘密告诉他们,既减少劳动量又防止营养流失。

谁知回家一说,即遭强烈反对,理由是这么多年、这么多人都是给猪吃熟食,吃生食是懒人所为,老师教的方法无法推行。

第二天我给老师反映,谁知他也苦笑着说,他给他老婆说,他老婆也不接受。

科学是对真理永无止境的追求和探索,它没有终极结论和标准,始终在不断地实践、检验、批判之中,弃旧迎新、永不停息。

对事物只笃信不批判的思维方式,只适合于信仰,不适合于科学。因为乡民的笃信,所以科学难以在农村推广。

第九篇 苦 学

父亲上了四年小学,母亲在父亲的基础上打了五折。他们虽然笃信传统,不信书本,但在让我上学读书这件事上却十分一致--想方设法“威逼利诱”我上学。

“威逼利诱”是以“威逼”为主、“利诱”为辅。为了让我上幼儿园,父亲用一根黄荆棒把我从家“护送”到学校,我的腿上也多了数条红色的条纹状“饰色”。

上了一个多月幼儿园,就到了“六一”儿童节,赶到学校时却发现空无一人,原来忘记了当天要提前到学校,然后统一去乡里表演节目,我索性再也没去。

几个月后就开始了我的小学生活,也开始了“黄荆棒联打”的生活。父母对我的要求是成绩在80分以上免打,低于70分是低强度打,不及格就是高强度打。

期末考试结束后,领成绩通知单的那一天对我来说,往往是最漫长的一天。

我的分数少有超过80分的,更气人的是我通常是处于50-70分之间,根本不给我改成绩的机会,看着有的同学轻松地把“17”改为“97”,我只能羡慕嫉妒恨。

我最后一次挨打,是初中第四学期,当我鼓足勇气把语数外三门都不及格的成绩单拿给父亲时,父亲打了我一下就停住了,然后仰天长叹。

我看着他痛苦的表情,想起他辛苦劳作养家,我却以不堪入目的成绩回报,深受触动,这比打我还痛苦万分,从此我努力学习,再也没有给他打我的机会。

所谓“利诱”,就是饭桌教育。只要一家人在一起吃饭,父母就会反复给我举例,谁家的那个谁,努力读书,考起大学了,然后又过上什么样的生活等等。

他们把听到的所有例子都夸大一番,讲给我听,然后又说谁考了个好大学,通过看电视听老师讲课。当时电视都是贵重之物,确让我羡慕,后来我才知道他上的是电大。

到学校的交通方式只能是步行。小学至初中毕业共九年时间,每天要花两个小时在来回的路上,其中一半的时间是独行,这也给了我充足的时间独自思考人生。

早上出发时,要带上水壶、饭盒(内装生米)和咸菜,快到学校时,在路边的井里打上一壶水。到学校后将水倒入饭盒,放到学校里一个巨大的甑子里蒸。

中午下课时,几百人一齐冲向甑子,取出自己的饭盒就咸菜吃饭。

咸菜一般就是泡菜或腌菜,用油炒一炒,就算是步入中产阶级,若再加入肉,就定然引来同学们的瓜分。

汤是没有的,冰冷的井水是唯一的饮用水。若时运不济,自己饭盒里的水被别人打倒,只能吃夹生米饭。甚至有时饭盒会不见了,那一定是正在被别人享用。这样的话,下午上课时的精力都得集中到肚子上。

若不愿受跋涉之苦,或到了临毕业备考时间紧张之时,可在学校住读。

学生宿舍均为大寝室,一间可容纳50人左右,床是连体的,一人翻身、数人感应。床上铺以稻草以确保舒软,上铺的动两下,下铺就飘下阵阵稻草灰。

住宿的学生周末必须回家,以拿取下一周食用的大米和咸菜。朝鲜战争时因后勤保障而有“礼拜攻势”,现在有“礼拜住宿”。

每到新学期,领到新发的教材,看着彩色的封面、闻着油墨的香味,让人无比爱惜。

我会找来报纸或牛皮纸给书包上壳,再小心翼翼地放入书包,但还未到期末,课本绝对已是“体无完肤”。

那时没有补课,或者说没有时间补课,若放学放晚了,像我这种离学校较远的就不能在天黑前赶回家。

但如果要求背诵的课文没能背诵,就会被老师留下背书。我一般都在被留下的名单里,因为我到家时一般已天黑,在煤油灯下不方便看书,我也以此为借口不看书,早上时间要用于赶路,课间时间要用于玩耍,就只有利用放学后的时间了。

为了不走夜路,我只有迅速完成背记,或者迅速赶路,经过长期的锻炼,我速记能力和赶路能力都得到极大提高。

所谓“苦”学,并不是刻苦学习,是因为条件艰苦,农村孩子不能将精力集中于学习上,导致学的很苦,学的很差。

第十篇 明亮

发展是不可阻挡的,人都是趋上的,只要接触更先进、更文明的事物,自然会将落后的坚决抛弃。

我的幺爷爷,自小随我爷爷在城里生活,高中毕业后返乡,当时的高中生算是文化人了,但他时运不佳,因故未能参加正式工作,一直在乡务农。

在闲聊时,他说:“还是农村好,吃东西不要钱,想吃什么就能马上到地里摘新鲜的”。我当时都信了,直到去城里亲戚家做客,每顿都能吃肉,屋里屋外都有电灯。

当时感觉电是神奇且高大上的,脑洞再大也想像不出我们那个偏僻的乡村会通电。

但有些事物的发展是非常快的,1990年,电通到了我们乡村。

那时公路还是土路,只通乡场不通村社,但对电无比渴望的村民们,只用一天的时间就把几百斤重的电杆,从800多米的山上抬到400多米的山下。

我早晨上学时看到的还是原始乡村景况,放学时就发现沿途多了数根钢筋水泥组合成的杆状物,好像进入乡村的外来文明的先遣队。

安装电线的工人们也顺便发现了乡间的野生美食。我们原来一直用来喂猪的野草,称之为“猪鼻孔”,其叶子和根都可以食用,村民们也跟着喜欢上了吃“猪鼻孔”,后来我知道李时珍叫它“鱼腥草”,西南地区叫“侧耳根”。

电一通,村民们就扔掉了手中的煤油灯,整个村庄瞬间明亮起来,晚上看去,山坡上好像遍是星星。

由于电力缺乏,刚开始时,电压很不稳定,在用电高峰期,电灯暗得像煤油灯。

我知道电不能碰,触电的后果很严重,但对触电到底是什么感觉很好奇。于是在一个电灯很暗的夜晚,我用拇指和食指捏住一根铁丝插入电插座,瞬间感觉血管里的血液突然以巨力沿手指向指尖冲击,带动两个指尖猛烈撞击。我条件反射地甩开铁丝,安全顺利圆满完成第一次触电体验。

紧跟着电灯而来的是电视,14寸的黑白,小不是问题,凑近点看就行,反正我视力好。关键是不能刮风,一刮风就会把插在房前核桃树上的电视天线给吹偏,电视里的图像就变成雪花点。

天线是制式天线加上家里的铝锅盖组合而成,待风停后,我得爬上树,与父母里应外合密切配合才能重新校好,这时电视上往往已显示剧终二字。

但那时看电视很热闹,因为数量少,一般都是几家人聚集在一起看,大家有说有笑,看电视如开晚会一样。

未完待续

值班编辑:

高丹丹,法名【真诚】中国长春市人,虔诚的佛教徒,自幼酷爱文学,把诗歌视为自已最喜欢的文体,酷爱历史和传统文化,曾毕业于中国吉林大学,北京电影学院,中国佛学院,就职于中国•【概念影像】文化传媒,弘扬普世正能量,讴歌尘世间的真善美,用文字涤荡灵魂,擅长随笔,喜欢一个人的行程,一个人沉思,喜欢简单做自己和简单的生活。