目录

引言

第一篇 四 季 2

第二篇 冏 事 7

第三篇 匮 乏 12

第四篇 渴 望 17

第五篇 乡 情 23

第六篇 伴 侣 27

第七篇 法 则 31

第八篇 笃 信 35

第九篇 苦 学 40

第十篇 明 亮 45

第十一篇 通 畅 49

第十二篇 出 山 53

第十三篇 乡 味 58

第十四篇 村 官 63

第十五篇 丰 足 68

第十六篇 税 收 73

第十七篇 交 换 78

第十八篇 机 械 82

第十九篇 信 息 87

第二十篇 玩 伴 92

第二十一篇 山 水 98

第二十二篇 房 屋 104

第二十三篇 流 逝 109

第二十四篇 离 析 113

第二十五篇 差 距 118

第二十六篇 进 退 123

第二十七篇 水 田 127

第二十八篇 父 亲 133

第二十九篇 消 逝 141

第 三十 篇 坚 守 146

第三十一篇 情 结 151

引言

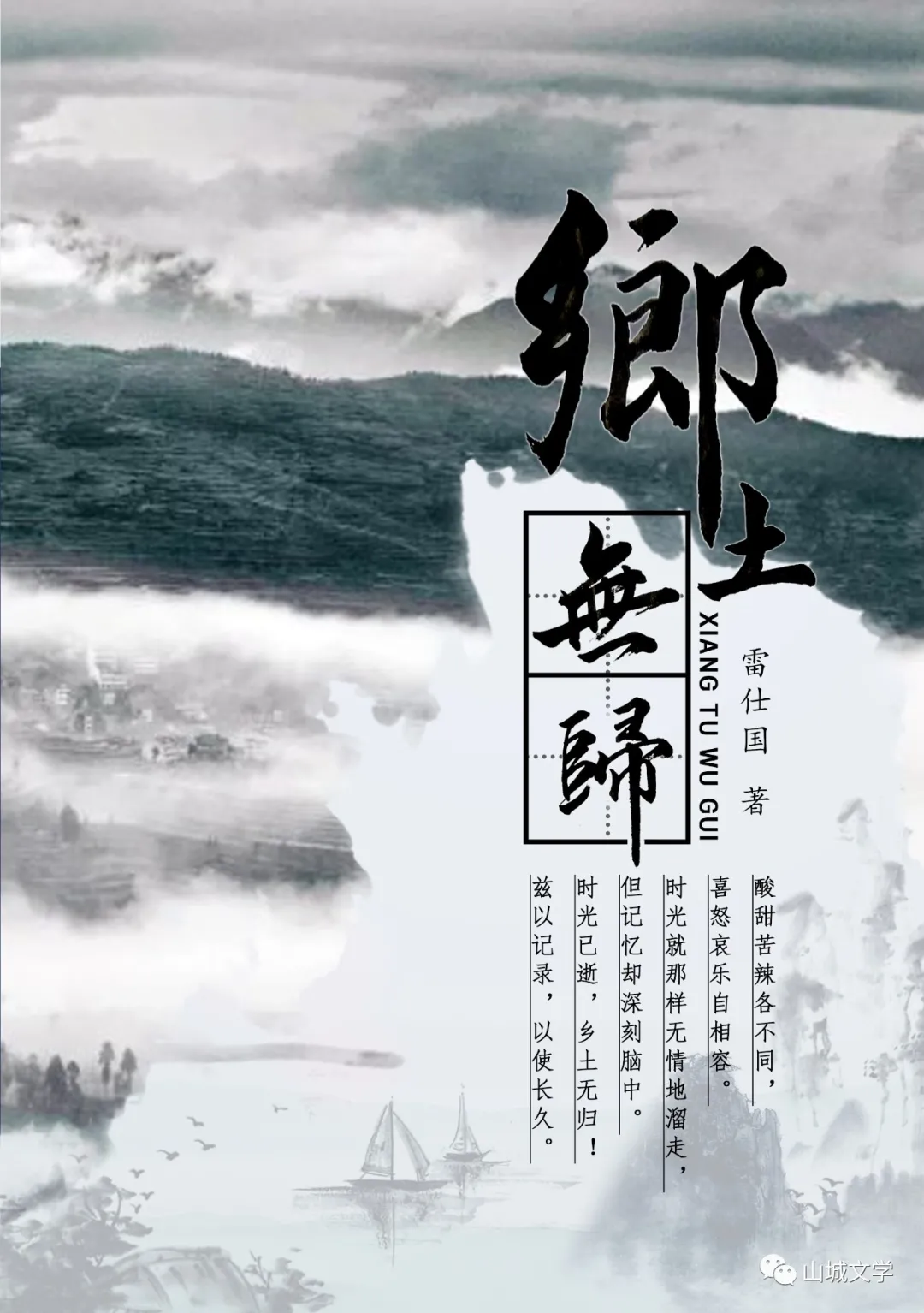

城市快速发展,乡村迅速凋落。上世纪末叶,在农村长大的一代人,现大多已进入城市,他们是城乡混合的一代,是二元融合的一代。他们离开故土,并未断绝与故土的联系,却再也不会回到故土。乡土是他们挥之不去的情结,却又是再也不会重返的生活。本书从不同侧面片断式反映了上世纪末川北农村的生活场景,仅为纪念那段时光。

第一篇 四 季

犹记儿时,正值上世纪八十年代,改革开放的春风还未吹到家乡的偏远村落,通往县城的土马路上偶尔出现的汽车,都能引起村民的关注和向往,关注是因为汽车是奢侈品、乘车是件骄傲的事,向往是因为汽车会沿着土马路驶向令人羡慕的繁华的远方。

但我的生活并不受汽车影响,也与其毫无关联。

春天,绿芽破土而出,被屋里的柴火烤了一个春节的人们也破门而出,奔向刚披绿的大地。

大人们有的用锄头挖旱地,有的用牛犁水田,小孩们则割草放牛、捡拾柴禾,努力打破山村的寂静。

山区具有声音传播的良好条件,练就了山里人的大嗓门,相隔数百米,照样能吹牛聊天。

年轻人唱着流行歌曲,老年人则唱山歌。记得当时有一个七十多岁的老头,能连续唱数小时,远近闻名,歌曲内容记不清楚。可惜此人现已离世,若当时能记录下来,说不定是珍贵的文化遗产。

夏天,瓜果成熟,张家的梨、王家的苹果、李家的桃,哪块山坡的野地瓜在什么时候成熟,我和小伙伴们如数家珍,因为随时都眼睛盯着、心里惦记着呢。

白天,到竹林里捉住竹笋上的笋子虫,用小竹签系住,再插入“十”字形的高粱杆里,笋子虫绕杆而飞,“生物风扇”就制成了。

趁大人们午睡时,我们就发出早已约定的暗号,三五成群飞奔至阴凉的小河沟捉鱼洗澡,直到被着急赶来的大人们打骂赶回。

晚上,坝子里的几户人家,不约而同的端着自家的吃食到居中的院坝“集中就餐”,讨论农活心得、家长里短、时政要闻。当然,老人们讲的过去的故事最吸引人。

当天有凉意,听众的附和声渐少,有的小孩已在父母怀里睡着时,无人下令,聚会自然结束,就如当初开始一样。

秋天,虽然“秋老虎”的威风还在,但勤劳的人们全然不顾,之前数月的劳动成果,现在到了收获的时候了。

打谷子的时间是早就协商好了的,趁着凉快,人们早早就来到主人家,一大碗干饭下肚,男人们扛着拌桶、女人们背着背兜拿着镰刀一起到稻田里开始收割稻谷。

小孩子们也帮忙端茶送水,心里却想着即将到来的丰盛的午餐、晚餐,因为一头猪要供一家人吃一年,肉类只能在过年和农忙时节集中食用。

收获的时间很短,错过了就可能造成很大的损失,所以学校也放“农忙假”,学生们要回家帮忙,更主要的是老师家里也需要人手。

玉米的收获就不那么紧张了,凭自家的人力就可完成。大人们专心掰玉米棒子,而我们则寻找粗壮、水份足的玉米杆,像甘蔗一样撕开表皮后,里面的白瓤嚼起来甜甜的,散发出植物特有的香味。

冬天,被折腾了大半年的土地随着其包裹的小麦种子一起沉睡,但关于家的活儿却不能停歇。

这家娶媳妇,说媒、订亲、做嫁妆、整修房子、办酒一套流程走完,主人家得好好歇一阵子。哪家添丁,要修几间新房,于是烧瓦、打地基、筑土墙、木工架梁,一个冬天的时间还是略为紧张。

当然,农具还必须整修,卖出多余的粮食和养了一年的肥猪,给家里添几样像样的家具,也是冬天里的主要活动。对我们小孩子来说,最盼望的还是过年了。

大年三十,一顿丰盛的满是大鱼大肉的午餐是一年中最美好的回忆和期盼,一身的新衣服虽然早就看到,但必须是大年初一才第一次穿上。

过年的主要活动是到庙里上香、走人户,至于到哪家送多少礼、给哪些小孩准备多少压岁钱,那是大人们的事。我们就是见见分别一年的小伙伴,一起玩闹,然后顿顿饱餐,恨不得把下一年肚皮需要的油水都摄足。领到的不多的压岁钱马上上交,因为父母会把这钱发给下一家的小孩。运气好的话,发出去的钱,最后还会领回来的。

第二篇 冏 事

记得上学时最让我头疼的就是写作文,因为课本里描写的事物,我都没见过。

小明周末一般是去文化宫或是图书馆,我想图书馆应该像乡场上那飘出饭菜香的馆子,里面满是图书,而文化宫就是座宫殿样的建筑,这个书上有插图。

小明做的事也难实践,比如扶老太太过马路,我们这里的马路主要供人行走,当然也没有马,听说我曾祖父曾经养了一匹,能看到车算是幸运的了。

关键是农村老太太个个身手矫健,走路比我还快。捡钱交给交警叔叔永不会发生,首先大部分人都无钱可带,掉的机率小,其次是因为我们那没交警。

课文示例如此,我以为作文得写那样的内容,我写不出来,因为我是诚实的孩子。

我的周末活动主要是干活,父母给了我比较大的自由度――可以选择干什么,但不能选择不干,农村要以勤劳为本。

于是我春夏草丰时割草、秋冬柴多时拾柴。活儿虽然简单,但照样能学到东西,比如独立创新。

我年纪最小,开始割草时,总是跟在大伙伴的后面去找草。

有一次,我一路尾随着他,他非常不耐烦,他吼我道,不能老是跟在别人的屁股后面干活,要学会自己去找,自己去总结方法,那样就能找到草多的地方。

这句话音量很大,我为之一震,反思之前的行为,觉得确实不妥。从此,我永远记住并一直实践着,做任何事情都从实际出发创新。

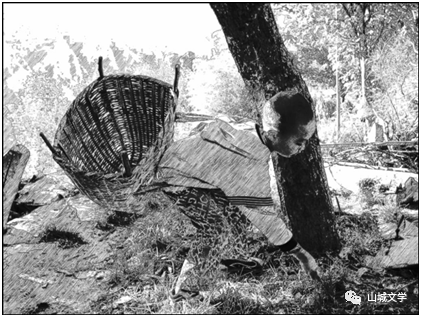

一次和小伙伴拾柴,为了把树杆中部的枯树枝折下来,我们合力把山坡上的一颗树拉成弯弓形,我紧紧抓住树尖,他一只手拉住树的中部,另一只手折下干树枝。完成任务后,他似乎忘记了树是由两个人合力拉弯的,随即撒手。我双手紧抓树尖,树尖带着我在空中画了一个漂亮的弧形,继而脱手,我开始自由落体运动。我只感觉自己翻了个大跟斗、眼前的天地突然连成一体,身体瞬间就位移到距树落差约20米的水田里,完成了人生第一次无保护蹦极加跳水。幸好田里水深淤泥多,虽然落差极大,我浑身湿透却皮毛无损。

我以为是“大难不死、必有后福”,但几天后去看别人家筑土墙,刚走拢墙就倒了,砸伤了我的脚,结果是“祸不单行”。

作文难写的另一个原因,就是我做的事不便于写出来让老师知道。

由于家距离学校远,每天得花两个小时左右时间在路上,如果搞点事情的话还远远不止。

长路漫漫,总要找点事干。路边的水果成了我们觊觎的目标,当然不需要我亲自动手,我负责享用就行。

由于我年龄小、个子矮,我的任务一般是负责望风,或者帮伙伴们拿东西,搞后勤保障。

有一次,我们在上学的路上就仔细观察了一颗杏树的成熟情况,并制定了周密的实施计划。

放学一出校门,他们就把书包里的书交给我,以便轻装急进,腾出空间装更多的胜利果实。当我负重缓慢到达杏树时,他们竟和主人家一起,围坐享受饕餮盛宴呢,一大堆杏仁残骸整齐堆放,留给我的只有残品次品。

原来当年杏价贱,主人家让他们帮忙摘下并就地享用,只要留下杏仁就行。我这次得出的教训就是,工作要进入核心岗位,否则就会丧失很多机会。

第三篇 匮 乏

童年冏事主要是“干活”和“吃”,因为“干活”是不想干但必须干的事,“吃”则是想干但却没条件干的事。

毛主席曾说“闲时吃稀忙时吃干,不闲不忙半稀半干”,以此推理,我童年大部分都是“闲时”。

紧跟季节出产的变化,稀饭里会加入红薯、玉米、南瓜、四季豆等,主要目的是让饭更稠些,不至于让躲在一旁的少数大米显得那么尴尬。

下饭菜以咸菜为主,荤菜大约一周能遇见一次。为了保证摄入充足的卡路里,以满足我不断发育身体的需求,我必须以食物的数量换取质量。五岁时我曾一次喝了五碗玉米糊糊,那个碗可盛半斤水,高中时我一顿能吃一斤米饭。

我十个手指头的纹路都是“簸箕”,家乡做干饭时要用“簸箕”过滤掉半熟稀饭里的水份,然后再蒸熟,也叫甑子饭。所以,大人们都说我命好――“簸箕”多,长大以后天天都有干饭吃。

但我的野心可是更大的。有个老师每天要喝一小杯用奶粉兑的牛奶。我的座位在教室最左侧的中部,距放置牛奶的讲台约五米的距离。估计当时奶粉里没加三聚氰胺,所以我能闻到牛奶散发出的诱人的奶香,比我曾经喝过的麦乳精的香味更沁人心脾,我立志以后要过上每天都喝一大杯奶的日子。

中学时到城里一亲戚家做客,惊于每顿都有荤菜,我想书上说的小康应是如此,于是关于吃的理想又提高了――每天有奶喝、每顿有肉吃。

虽然我祖上曾阔过,并且证据很明显,就是我家那扇高2米、宽1.8米的大门――那是我曾祖父木楼的厕所门,我父亲代表我祖父与他四个叔父瓜分得来的唯一财产。父亲没有吃亏,因为是五个人分半间厕所。我出生时门还是一家人的床,会走路时床成了家里的门。

我的童年时期物质匮乏无处不在,除了吃,穿也是稀缺品。小学同学中有谁穿了新衣服上学定能一眼看出,并吸引住全班的目光。从补丁衣服群中找到没有补丁的衣服是非常容易的,也有部分男同学穿着现今时髦的破洞裤,设计更为大胆――破洞在屁股上。

交通全靠走了,即使到距家二十公里之外走亲戚也只能使用双腿,这练就了我良好的徒步行走能力和对山林地道路良好的辨力。有一次因作业未做被老师留下补做,等做完上交时天已渐黑,我在没有灯光的情况下仍能走小路平安回家。

当然与前辈相比我已退化。我爷爷是走一天的路到县城上学,然后再走两天才走到工作的地方,走出去多次后,再也没有走回来;我父亲背着上百斤的化肥走十几公里的山路,化肥是从远方的亲戚那里买来的,那时的化肥是稀缺品,得找熟人才能买到。

现在川人给人以喜欢打牌、懒散、悠闲之印象,但当时土地刚包产到户,父辈们激情满怀、肯干勤快,绝无闲散之人。

但为何物质仍如此匮乏呢?除了因一穷二白的基础需要尽力节约开支以积累财富以外,更重要的原因就是商品交换还未繁荣,家里只能靠卖点谷物维持平日的开销。最大笔的收入就是每年卖出的几头大肥猪,为了让猪保持体重,得请五个人花一个多小时抬到山顶的公路上,再出售给提前联系好的商人。

后来,经商的人越来越多,品种越来越丰富,家里开始养蚕,种植蘑菇、沙参出售,虽然只是利用农闲时间,但收入却成倍增加。

有了公路方便运输,有了商人从事贸易,就有了频繁的商品交换,农民用于劳动的时间没有增加,但物质财富却成倍增加。

(未完待续)

值班编辑:

免贵姓卢,芳名笑笑,豫州福地,河南驻马店人。《中国诗歌网会员》《中国作家网会员》《文学艺术大家网会员》《山城文学》特约编辑,月印无心佛教文化平台特约编委!“比投”中国文学艺术名家榜前十名 ,《山城文学》首届全国征文大赛第三名。爱好文学,弘扬国学正气!