迂回包抄,一种更高妙的书写策略!

——钟教授陪您读古诗词(34)

这是曹操所撰乐府《步出夏门行》组诗四章中的第一章。《步出夏门行》是汉乐府诗的一个曲调,调名与正文的内容没有什么关系。

汉献帝建安十二年(207)秋,曹操亲率大军北征,平定了辽西一带游牧民族乌桓的叛乱,消灭了袁绍军阀集团的残余势力,统一了中国北方。九月凯旋,途经今河北昌黎县,登碣石山,观渤海,写下了这首情满于山、意溢于海的乐章。是年,诗人五十三岁。

全诗凡十四句,押一部仄声韵,韵脚分别是“峙”“起”“里”“志”。前十二句,四句一韵;最后八字,两句一韵,似乎不大整饬。为什么会是这样?原来,末二句说“高兴之极,歌咏此诗以表达自己的心志”,只是乐府诗的一种程式化的结尾,本来不必与正文有所关联,连不押韵也是可以的。不过此篇却是个特例:它不但押韵,而且与上文情绪贯通,联系紧密。如此,则读者将它看作全篇的一个有机组成部分,也就不奇怪了。

全诗起二句叙事:登山观海。末二句抒情:幸甚咏志。中间十句写景,是一篇的主干与精华。

三四句“水何澹澹,山岛竦峙”,谓近海水波,微微荡漾;山岛突出,高耸海面。一二句“东临碣石,以观沧海”,先山后海;三四句,则先海后山。同样是山海并举,用笔却颇错综。

接下去四句,仍然双绾山、海,却扩展为二句写山,二句写海,章法又有变化。五六句“树木丛生,百草丰茂”,上承“山岛竦峙”之外部形貌,而转入山间草木繁盛之内部景观。七八句“秋风萧瑟,洪波涌起”,上承“水何澹澹”之近海风光,而转为秋风掀起大浪之远海气势——或因视角的变换而笔触愈显得深细,或因视野的拓展而境界更趋于恢宏。

再接下去的四句,“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”,不再分笔写山,而将目光专注于海。如果说上文近海、远海,还只是海的局部,还只是用直笔从正面去描绘的话,那么,这四句已扩大到写整个海域,且又换了一种更加高妙的书写策略:用曲笔从侧面乃至背面去迂回包抄。

你看,太阳月亮之运行,银河星光之灿烂,仿佛都出自大海,那海的辽阔无边,包罗万象,岂非不言而喻,尽在其中?如若仍然用直笔从正面去摹写海的广大,那么任你使尽洪荒之力,即便能够做到穷妍极态,也只写得个“大海真大”而已;而诗人妙用曲笔从侧面乃至背面去迂回包抄,则不仅写出了“大海真大”,更向读者展现了日光下镶了金的大海,月光下镀了银的大海,星光下嵌了万千颗钻石的大海,这大海种种面相的一幅幅壮美画卷,使诗的审美效应达到了峰值!

我国东部虽然濒海,但论其地域的广袤,远不及中部、西部之内陆。因此,历代讴歌祖国大好河山的诗篇,以吟咏山岳、平原、河流、湖泊者居多,礼赞大海的作品少而又少。这不能不说是一个遗憾。曹操此诗,是以稀为贵的海之歌中创作时代最早,艺术质量最高的一首。诗不在多而在精,中国古代的咏海之作,有此连城之璧,遗憾可以稍释了。

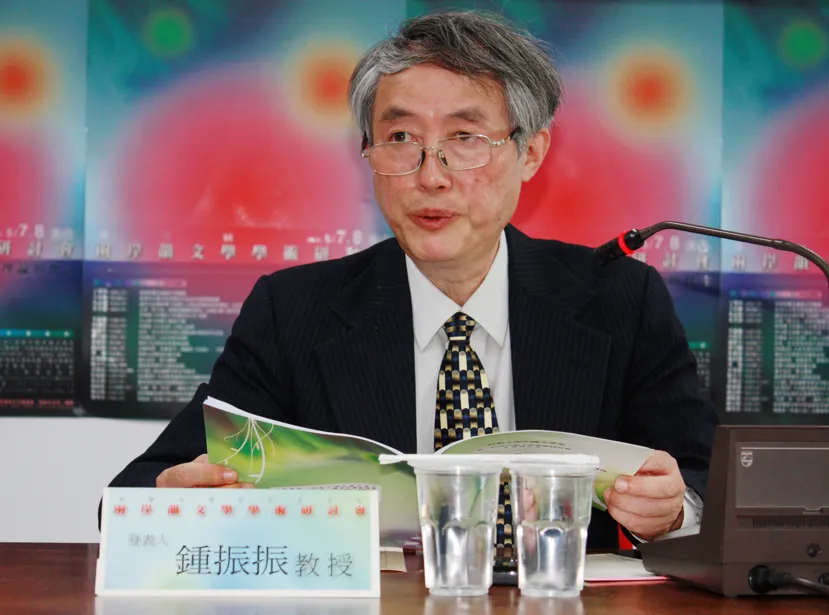

【作者介绍】

[汉]曹操(155-220),字孟德,沛国谯(今安徽亳州市)人。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家,三国魏的奠基者。出身于庶族地主阶层。东汉末年,天下大乱,他以镇压黄巾军起家,成为一方军阀。后迎汉献帝迁都于许(今河南许昌市东),挟天子以令诸侯,征讨四方,消灭袁绍、袁术、吕布、刘表、韩遂等割据势力,降服南匈奴、乌桓、鲜卑等族,统一了中国北方,并实行一系列政策恢复经济生产和社会秩序。在世时,任汉丞相,封魏王。死后,其子曹丕代汉建魏,追尊他为武帝。他的诗歌,抒发自己的政治抱负,反映汉末社会的动乱与人民的苦难,气韵沉雄,慷慨悲凉。有《魏武帝集》。