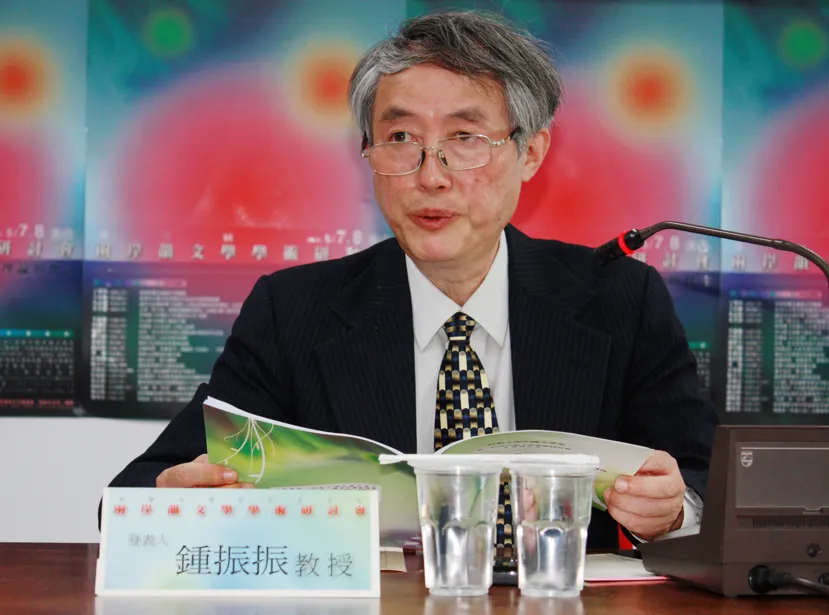

钟振振博士 1950年生,南京人。现任南京师范大学教授,博士生导师。古文献整理研究所所长。兼任国家留学基金委“外国学者中华文化研究奖学金”指导教授,中国韵文学会会长,全球汉诗总会副会长,中华诗词学会顾问,中央电视台“诗词大会”总顾问、国家图书馆文津讲坛特聘教授等。曾应邀在美国耶鲁、斯坦福等海外三十多所名校讲学。

通篇对仗的五律

——钟教授陪您读古诗词(30)

水槛遣心

经过安史之乱以来四年多的颠沛流离,杜甫一家于唐肃宗乾元二年(759)冬来到成都。得友人帮助,他在成都郊外的浣花溪畔建了一座草堂,总算有了个暂时的安居之所。这首五言律诗,描绘草堂风光,抒发闲适心情,约作于肃宗上元二年(761),是年诗人五十岁。题目中的“水槛”,即临水建筑物的栏杆。“遣心”,犹言散心。“去郭轩楹敞,无村眺望赊”,首联点题。“去”,离。“郭”,外城。“去郭”,谓草堂在成都城外。“轩”,有排窗的廊或屋。“楹”,柱。“轩楹”,即指水槛。“赊”,远。由于草堂远离大都市的尘嚣,附近又没有什么村落,故环境幽雅而视野开阔。在敞开的小轩里凭栏面水而远望,作者心情的闲旷可想而知。颔、颈二联接着写眺望所见。“澄江平少岸,幽树晚多花”,“澄江”指浣花溪。“平”指水满。由于春雨连绵,溪水涨满,故所见溪岸较平日水位低时为少。晚来树林幽暗,而林花色浅,故看得更加分明,显得比白天多。一“多”一“少”,都是极寻常的字面,却下得精切,具见诗人文心之细密。“细雨鱼儿出,微风燕子斜”,细雨落在水面,翻起水泡,故鱼儿上浮;如是急雨,鱼儿便潜入深水,不出来了。燕子弱小,难以承受猛风;但在微风中,却顺应风势而斜飞,姿态轻盈优美。宋叶梦得《石林诗话》赞曰:“缘情体物,自有天然之妙。”“此十字,殆无一字虚设。”“城中十万户,此地两三家”,尾联回应首联之“去郭”与“无村”——成都城中,人烟稠密,言外是说,哪能见到如此旷远、恬静的景致!而此地只有三两人家,则“天人合一”,自然与人亲密无间之意,尽在其中了。妙在只作客观陈述,此外更不着一字加以评说,含蓄隽永,耐人寻味。一说到祖国的大好河山,人们首先想到的便是名山大川。名山大川,奇丽惊人,固然是好,但可供旅游,却未必适合居家。而像杜甫此诗所写的乡野风光,所在多有,平易近人,似更为宜居。它们又何尝不是祖国大好河山的另一面相呢?律诗一般只要求中间四句作两联对仗,本篇却八句四联都是对仗,从开头一直对到结尾,可谓创格出奇。对句比散句多一重格律上的制约,少了许多自由,写作的技术难度更高一些。才华稍有不逮,便显得吃力,容易产生堆砌、呆板、凝滞、窒息等弊病。而杜甫本篇,却因难见巧,举重若轻。首尾二联,不必对而为之对,读来却不觉其对;中间二联,必对而循例为之对,读来却似无意于对。总之,对得自然,对得流走,对得浑成,充分展示了诗人高超的艺术功力。