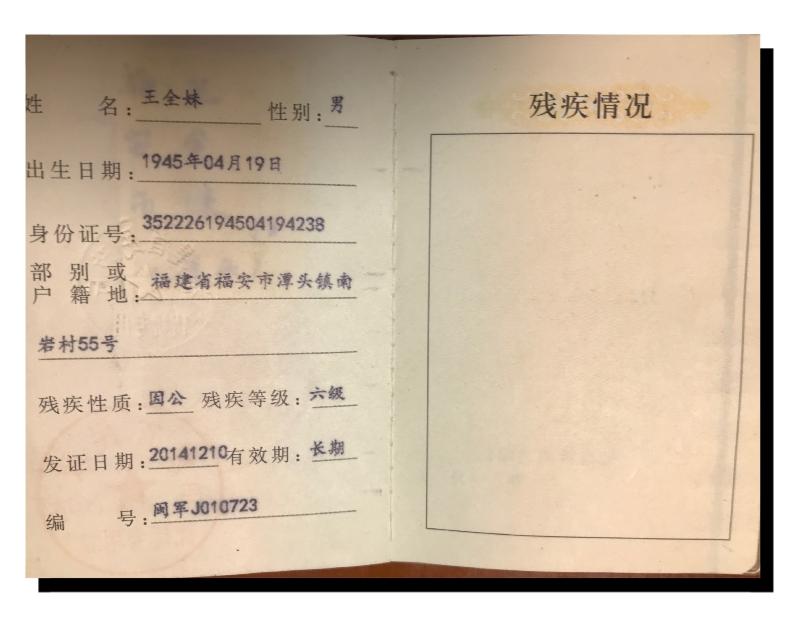

——记“抗美援越”老兵王全妹

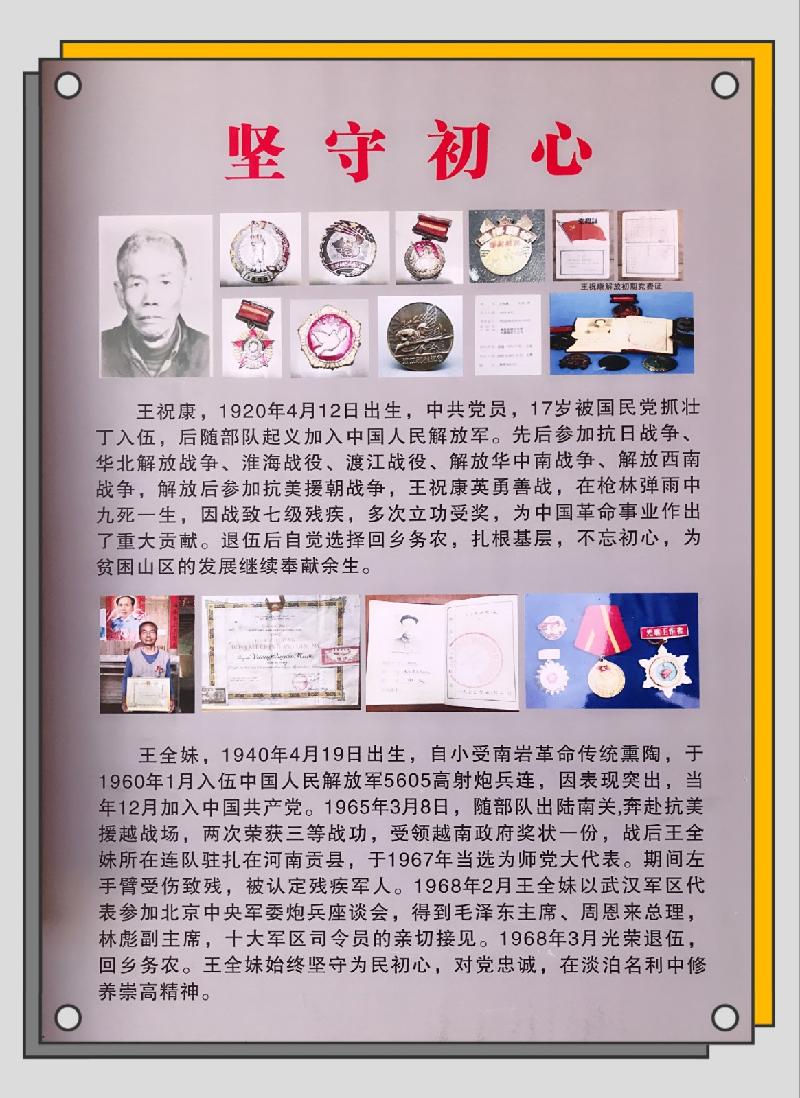

我的家乡在福安市潭头镇南岩古村,村里有三位分别参加过“抗美援朝”、“抗美援越”的 老战士。我读小学时听过王祝康老人讲述亲历战火的故事,这位老人1920年出生,17岁被国民党抓壮丁入伍,后随部队起义加入中国人民解放军。先后参加抗日战争、华北解放战争、淮海战役、渡江战役、解放华中战争、解放西南战争,解放后参加抗美援朝战争。浴血奋战十多年,王祝康英勇善战,在枪林弹雨中九死一生,他多次身负重伤,上半身已弯躬变形,战致七级残疾,战功卓著,多次立功受奖,为中国革命事业作出了重大贡献。退役后考虑到当时国家的困难,却以重度伤残之躯自觉选择回乡务农,扎根农村,不遗余力地为家乡贫困山区的发展,鞠躬尽瘁,奉献余生。他终身未娶,直到终老在家,始终没有给党和政府增添任何负担,深受人们的爱戴。

还是我读小学的1968年,村里两位参加过“抗美援越”战争的战士,王全妹和王家法,也退役回家当农民。那时,在村里常常听他们讲故事,耳濡目染这些最可爱、最可敬的人,战功卓著,却不事张扬。他们始终乐于奉献,甘为孺子牛的感人事迹,在孩子们心中潜移默化,很受教育和鼓舞!只是那时自已还小,不能将所见所闻,所思所想,形成文字,一一记录下来。后来我也入伍从军,离开了家乡,与他们鲜有交集。前几年王家法也因病去世,成了故人。村里三位参战老兵,目前只有已过耄耋之年的王全妹健在,若再不抓紧时间记录下一点文字,唯恐他们那精彩的人生足迹,湮灭在岁月的沧海里,将永远成为一件大憾事!还有一个原因,促使自己尽快去做这件事。今年6月初,旅长退役当村官的尤溪县梅仙镇半山村党支部书记,全国“最美退役军人”、全国“道德模范提名奖”等诸多荣誉获得者——林上斗同志,前往南岩古村参观考察。他在听了王全妹事迹介绍后,颇为感动,十分谦虚的表示王全妹真正是最美退役军人,与其相比,自愧不如。林上斗抽空约见了王全妹,对老英雄表达了敬意和问候。并建议南岩村党支部收集整理材料,上报有关部门。同时,还可以作为基层党组织开展党性教育,弘扬奉献精神,非常生动的教材。

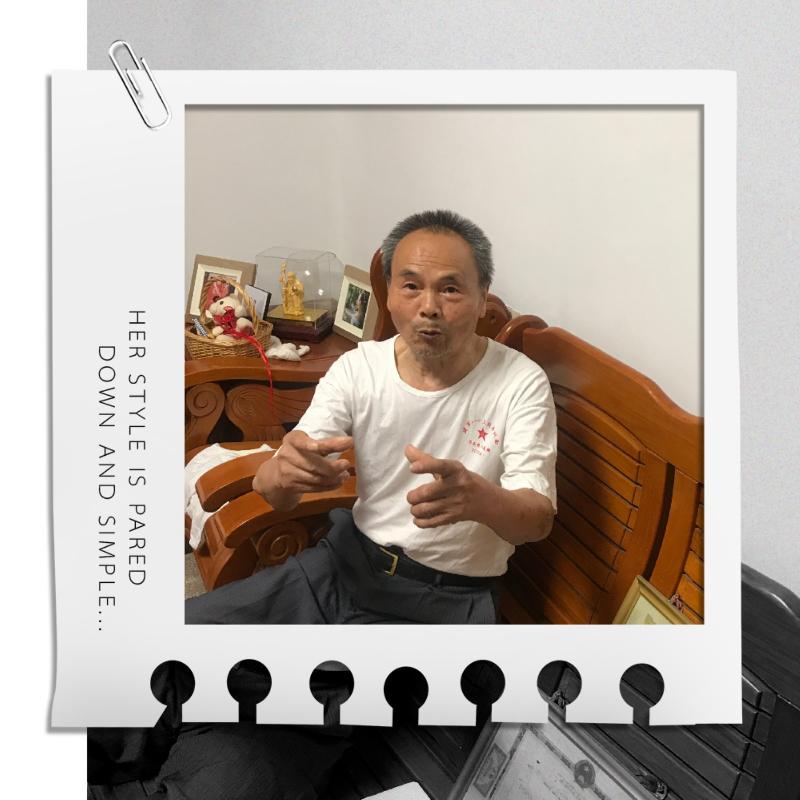

基于上述的原因,笔者有了一种强烈的责任感、紧迫感。在“八一”建军节前夕的一个午后,登门拜访王全妹老人,于是,有了下面的访谈内容,以飨读者。

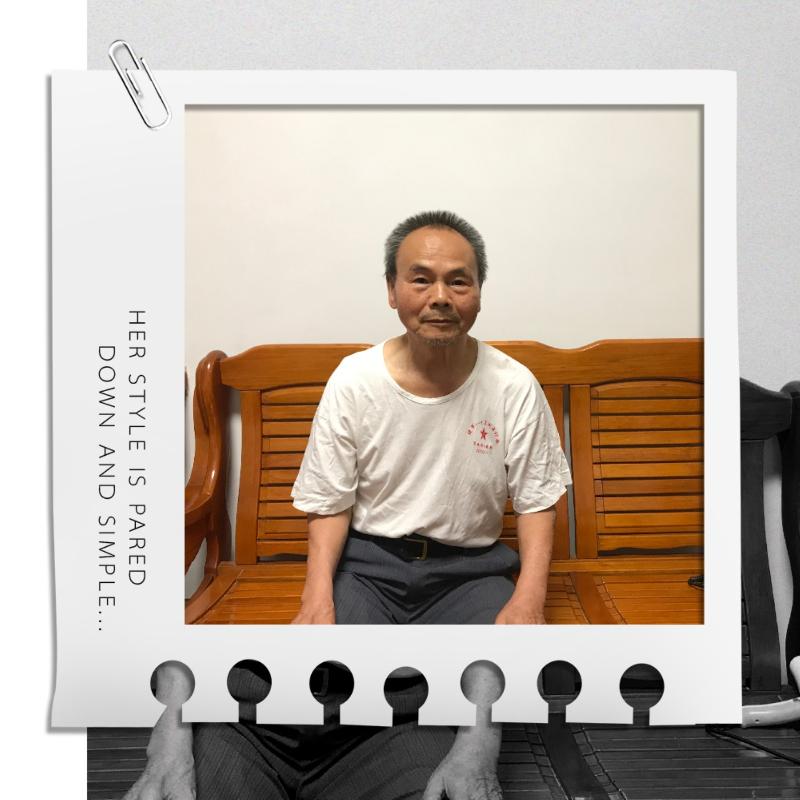

在我的印象中,他是个严肃、古板、不苟言笑的人。可是落坐后,打开话匣子,谈起自已过往的经历、军旅生涯的时光,这位让我肃然起敬的功臣,显得十分健谈。有时,他仿佛还生活在那段炮火连天的峥嵘岁月里,嘴里全是些军事术语,和具有时代印记的政治理论。特别让我惊讶的是,他思路清晰、思维敏捷、记性很好。对已经过去了半个多世纪历史事件的时间节点,场景复述,都非常准确和完整。还能一字不漏地背记“五好战士”、“三八作风”等的内容,兴致勃勃地给我唱起“五好战士”等歌曲。并对像抗美援越防空作战中,共作战2153次,击落美机1707架,击伤1608架,重大战役的开战与告捷时间,以及过程中的重要场景等等这些,都能凭着记性信手拈来,如数家珍。

让我们跟随王老的记忆,去追寻他所走过的人生之路……

王全妹,1940年出生,他是四个兄弟里排行最小的一个。虽说祖上留下的“私塾大院”老屋,还彰显出家族曾经有过的辉煌与荣耀。其实,到了他爷爷辈时,已经家道败落,属于身居深宅大院的贫寒人家。 父亲在他八岁那一年,便撒手人寰了,这让原本窘迫的家境更加艰难。大哥长得魁梧帅气,一表人才,母亲担心他被国民党抓去当壮丁,只得安排其到保长家里当长工,寻求“保护伞”,也能减轻家里负担。但事与愿违,大哥却因故英年早逝。家里的日子难以为继了,三哥不得不过继给了在安福县上中区苏维埃政府做事的林姓人家。家里四兄弟中,只剩下二哥王发达和王全妹两人与母亲相依为命。王全妹岀生的祖厝(私塾大院)南岩里村55号,1934年被作为中共上中区区委秘密驻地,隶属中共安福县委管辖。因被国民党发现后,当年的农历七月七日派飞机轰炸,将南侧厢房炸毁,目前还保留着遗址。6年之后,他呱呱坠地成了这座老屋的小主人。有人开玩笑说他这一生注定了与飞机、大炮、炸弹等,结下了不解之缘!

一晃眼,到了1959年冬,王全妹已是19岁的小伙子了。那时正好是征兵季,他踴跃报名去当兵。他说当时潭头与上白石两地一共有700多个适龄青年参加体检。经过层层筛选,只有60多人合格,自己幸运成为其中之一。王老在讲述当年与同村人王家法一起入伍,胸前佩戴大红花,去往上白石区公所的路上,走过村前马兜山岔口与乡亲们挥手告别的情景时,仍然很激动。他讲起新兵在福安集中,进行第二次严格复检,以及运送新兵过程的细节,勾起我的回忆,彼此间的共同话题也多了起来。有些巧合吧,王老年长我19岁,我们两人也都在19岁的年纪去当兵。他入伍的那个月份正好是我出生的时候,19年后的1978年,我也是19岁的年纪,也是与一个乡亲踏着老兵们的足迹,走过马兜山岔口,与亲人挥手告别,入伍从军。当时从福安往福州至少要一天车程,途中我们都在连江地界吃过入伍后的头一次午餐,也同样是清汤配干粮。从福州前往部队途中,闷罐车哐哐当当,一路走一路停,这些都成了我们的共同记忆。所不同的是,他在部队的经历比我丰富而精彩,战火把他锤炼成共和国的功臣,而我只是一个普普通通的军人。

入伍后,王全妹分配到了著名的高炮63师607团3连当兵。高炮63师是一支具有光荣革命传统和战斗经历的队伍,1950年1月在上海组建,同年8月跨过鸭绿江,参加抗美援朝战争。1953年,朝鲜战争全面结束,部队按中央军委的部署,调回台海前线的福建漳州。当时,国民党反攻大陆的心还不死,福建前线局势紧张,高炮部队对空防务的任务很重。王全妹回忆说,他入伍后在漳州驻防两年,部队时常处在国民党派遣特务,小股武装力量袭扰的严峻形势下。他还回忆自己入伍半年后的1960年6月9日,一场特大洪水淹没了整个漳州城,他们部队全力投入保护人民生命财产的抗洪抢险战斗中的情景。那时,部队条件艰苦,住的是用毛竹搭盖的简易营房。为救遇险老百姓,部队把营房拆了,把竹子捆扎起来做成竹排。甚至,把连队的汽车轮胎拆卸下来,取出内胎充气,都用来作为救生器材了。他还讲起那一次自已遇险的经历:自己和同连队漳州平和下寨籍战友赖顺来被洪水冲走,幸好两人都同时抓住驻地村子水井边上那棵龙眼树。当时的情况异常紧急,两个人都不识水性,洪水又持续上涨,他俩只能步步向上爬,快到了树梢头了,心想万劫不复,必死无疑了!所幸被人发现救起,算是命大了。前些年老人到厦门,专门回故地寻访,想去看看搭救过他们两人性命的龙眼树,和与自已生死与共的战友赖顺来。几经辗转,还真的找到了那地方,也看到了那口水井,但很可惜龙眼树已不复存在。他也打听到战友的家乡和联系方式,却得知他已经去世了,心里十分的失落!王全妹接着回忆说,他们高炮63师后来还调防厦门大概也有两年的时间。1964年8月的一天,在毫无任何先兆的情况下,部队突然奉命调往广西南疆,此后通信地址也因保密需要改为某某信箱了。他回忆说,火车开了一天一夜,第二天到达江西新余下车吃早餐时,太阳刚升起。停靠站台吃饭必须是分秒必争的,动作慢了就可能掉队了。第三天才到了广西柳州,然后一路向广西凭祥进发。刚到那里的一段日子异常艰苦,没有营房,也没有帐篷,晩上睡觉只能用雨衣往地上一铺倒头便睡。晴天还凑合,下雨时就不好过了,大家只能穿起雨衣席地而“睡”。广西是壮族自治区,部队的民族纪律很严,不侵犯群众的利益,不进村庄住宿。后经当地政府批准,战士们自己动手砍伐树木,搭起简易的小“屋”宿营。据说周总理得知后,指示有关方面赶制帐篷送往部队,此后生活条件才稍有改善。王全妹说:在广西凭祥备战训练的一年时光,记忆犹新!部队当时的口号是“阵地为家,艰苦为荣”,有着革命乐观主义精神的我军将士们,也真正做到了。

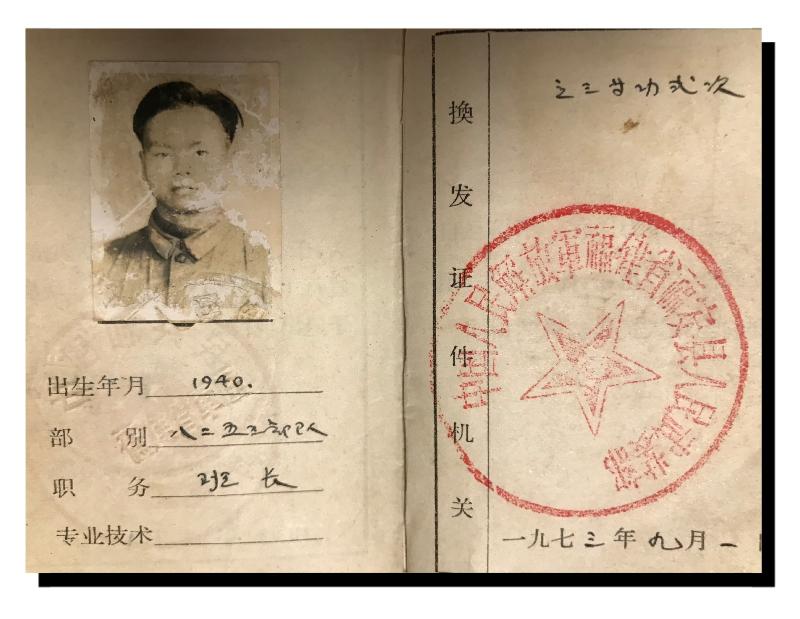

谈话间,我向王老了解在部队立功受奖的事,他随后起身进到卧室,拿岀了奖章和证书给我看,并很自豪地告诉我说:当时入伍第一年就入党的新兵极为罕见,但我是其中之一,也是同时去63师的老乡战友和全连新兵里唯一的一个。服役的九年里,年年被评为“五好战士”,多次受到嘉奖,期间,在援越抗美的战场上还立过两次战功。由于战争环境,几经辗转,这些记录着自己荣誉的奖章、功章,大多遗失了,留存到现在的只很少的部分。

我们继续着部队生活话题的聊天,还一起观看八一电影制片厂摄影师张贵友、夏建荣、曾国富1965 年8月跟随他们高炮63师参加援越抗美,在十多次防空作战中,不顾被敌机轰炸的生命危险,拍摄了指战员们不怕牺牲、英勇战斗的真实情景。回忆起这一段亲历战火,刻骨铭心的岁月,讲起击落美军战机那惊心动魄的时刻,老人依然亢奋,手舞足蹈起来。接着,他向我分享了岀关到越南作战的故事。

1965年8月3日下午五点,广西凭祥友谊关(镇南关)前,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣!当地党政部门、机关团体和人民群众,为出征作战的我英雄儿女壮行,这威武之师当中就有王全妹的身影。他们高炮部队的指战员雄赳赳,气昂昂出南疆边关友谊关,开赴异国他乡的前方战场,与越南人民军一起,共同抗击美国侵略者。我军岀关进入越南先在北江稍事休整,转战谅山后,开始有了几次小规模的防空作战实战,不久进驻安沛安营扎寨。高炮部队大都选择在山头驻防,便于观察敌情,和发挥高炮防空作战打击敌机的优势,但目标容易暴露,风险更大。来犯的美军飞行员,随身都携带着手枪、通讯工具、刀、压缩饼干、和同时用越南周边七个国家的七种文字,写好的投降书,用以遇险时的自卫和摆脱困境。敌方飞机一旦被我击落,飞行员在跳伞逃生时,则会尽可能选择降落最高处的山峰,第一时间用通讯工具,向在泰国的空军基地通报情况,寻求派飞机救援,减少被我军俘虏的风险。假如降落伞被缠绕在丛林树上,刀具能帮助尽快脱离险境。在越作战期间,亲历过大大小小,数不胜数场次的战斗,很多都随着时间流逝而淡忘了,但其中有的战役和重要事件的场景,即使在过去了五十多年后的今天,始终萦绕在他的脑海里,历历在目。

老人打开记忆的镜头,再次聚焦到54年前的1966年5月31日下午,安沛某高地上。那天,中午12时开始,敌机不断从泰国的基地飞来我军阵地上空袭扰,一批飞机空投完炸弹返程补给,紧接着马上跟进了第二批。轮番上阵,接力轰炸,丝毫不给喘息的机会,企图凭借空中优势,重创我军力量。我军战士英勇顽强,奋力反击,歼击敌机。阵地上炮火连天,硝烟弥漫,尘土飞扬。所有的人全都灰头土面,喉咙都哑了,口干舌燥。虽然肚子很饿了,但干粮、米饭等食物难以下咽,只能喝下些稀粥汤,缓解饥渴。战斗持续到天黑,我方以较小的伤亡代价,击退敌军多次的空中进犯。

说到这里,老人家突然神情凝重起来。话锋一转说道:战争总是残酷的,战场上流血牺牲也是司空见惯,在所难免的事!在1966年6月27日下午三点开始的这场防空战斗中,敌机空袭投下的一发炸弹,在他们连队山坡一侧炸开。他亲眼目睹了从广东化州入伍的战友李景钟,不幸被弹片击中颈部,当场壮烈牺牲的悲壮情景。一次,他们师609团的指挥所,被敌机的炸弹准确命中,包括团长、政委、参谋长、军医、卫生员、报务员等多人不幸壮烈牺牲。与他们3连阵地相邻的5连,也被敌机正中目标,仅此一战5连伤亡就过半。他说自己是幸运的,有一次,美军飞机向他们连队投下一发2000磅当时为最重的炸弹,所幸未当即爆炸。疑为定时炸弹,经报告上级,派来工兵到场勘察,确认为一发哑炮,做深埋处理了事。否则,自己也可能魂断异国他乡了!这是自已入伍后的又一次死里逃生。接着这话题,王全妹还回忆说:陆续有人牺牲了,前方最高指挥机关给国内发报,请示对牺牲英烈遗体如何进行处理?周总理复电:青山处处埋忠骨!因此,这些为弘扬国际主义精神英勇献身的战士们,就都长眠在自己血染的异国土地上了。王全妹的侄子王安生曾经同我讲过一个感人的细节:烈士李景钟是连队的高超炮手,与叔叔私交很密。虽然牺牲几十年了,一次讲起当时的场景,王全妹还是泪流满面,几度哽咽,不能自已。王全妹不断念叨着,不知道景钟战友安葬在哪里?王安生通过百度搜索后,告诉叔叔:烈士曾与132名牺牲战友葬在越南安沛省安沛市安平乡郎达援越抗美烈士公墓,后面移葬回家。得知其已经魂归故里,老人终于有所释怀,牵挂的心才得到安放。战友情深,让人动容!

王全妹老人继续讲述援越抗美的故事:那段艰苦的岁月可以说永生难忘!死亡的危险,每时每刻都在威胁着大家,战争肯定是你死我活。更何况对手是拥有现代化精良武器装备的超级大国。他们凭着空中优势,掌握制空权。而我们在地面作战,使用的还是参加第二次世界大战的苏制“三九”式老炮(1939年问世),王老幽默诙谐的说,那炮比他自己的年龄还长了一岁,力量对比的悬殊可想而知。战场上的情况瞬息万变,死神随时与自己相伴同行。虽然,这些最坏的结果毎个人都有心理准备,出征前,都查验过血型,写好了遗书,除了带少量换洗的衣服等行装,其余的东西以班为单位,用麻袋包装寄回武汉办事处。但是,到了越南进入阵地,开始了战斗生活时,那种艰苦的环境还是超出了想象。那里是山丘丛林,热带雨林气候,雨水多,气候潮湿闷热。蚊虫、蚂蝗、毒蛇等虫害,防不胜防。毒蛇钻脖子,穿裤裆,险象环生,步步惊心。晚上睡觉的地方条件很简陋,为防毒虫的叮咬,帐篷必须包裹得严严实实,夏季的晚上热的很难入睡。饮用水就取自河流里很不卫生的浊水,一开始时很多人水土不服,加上长时间吃不上新鲜的蔬菜,口腔溃烂、肠胃不适和患上其他疾病,尤其是痢疾的人很多。除此之外,南越的特工、不知身份的武装特务,频繁进行骚扰,有单人化装潜入的,也有三五个人形成小股武装行动的。就在这种情况下,我参战部队指战员,发扬“一不怕苦二不怕死”的大无谓革命精神,保持昂扬向上的意志,勇往直前。当时,我们国家处于困难时期,武器装备与过去了十多年的抗美援朝时并无二致。但是,我们的对手美军的战斗机又升级换代了,装备更精良,更现代化,形容敌人从脚上武装到了牙齿,一点都不假。讲述到这儿时,王全妹提高了嗓门,双手比划着辅以丰富的肢体语言,继续介绍说:美军吸取朝鲜战争的经验教训,战略战术有很大变化。他们依托与越南很近的泰国基地,时不时地派战机偷袭。飞机先是飞向高空,接近我军阵地时,迅速俯冲下来,在距离地面三至四千米的低空,立即操纵机身转头朝上,与此同时启动按钮 开关, 瞬间完成空袭投弹任务,然后便逃之夭夭。这一系列连贯动作,在极短的时间进行完毕。逃向高空的飞行姿态也很特别,有时侧身螺旋式上升,有时忽左忽右蛇行,有时翻跟斗式爬升。狡猾的敌人使出这些招数,目的就是增加雷达监测的难度,减少机身暴露面积,降低被高炮打击的风险。针对敌人的战术特点,我军适时作出了“敌变我变,我变变在先”战术调整,按照党中央、毛主席“近战歼敌,集中火力打歼灭战”的指示要求,练就一套克敌制胜本领。在这场战争中,我军以弱胜强,以劣胜优,以最小的伤亡代价,取得了胜利!把敌人一千多架现代化先进战机,变成一堆破铜烂铁,彻底戳穿了美军空中优势不可战胜的谎言,更印证了毛主席“美帝国主义和一切反动派,都是纸老虎”的英明论断。

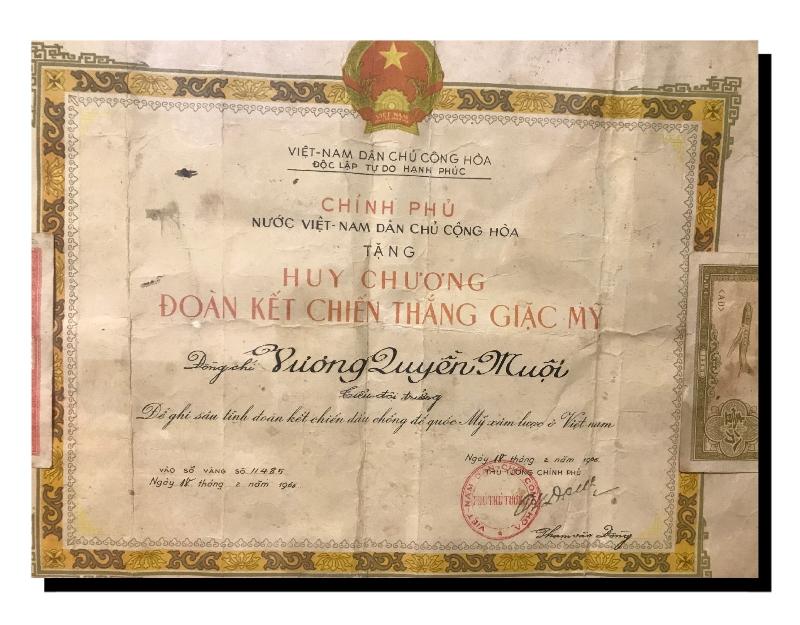

王全妹回忆道:他们高炮63师从1965年8月3日,进入越南作战以后,取得一个又一个胜利,受到越南党和政府高度赞扬。还获得了绣有胡志明主席亲笔题写的“团结,抗击美国侵略强盗”十个金字的流动奖旗,这一荣誉让我军参战部队受到了极大鼓舞,指战员们都为自己能够亲身履行国际主义义务,为打击美帝国主义的侵略行径作出贡献,感到无尚光荣与自豪。王老还向我出示一份珍藏五十多年,特意用玻璃镜框镶嵌着的特殊奖状,上头写满密密麻麻的外文。我问:此物件的来历和文字表述的内容与意思?老人回答说:这是越南政府为援越抗美有功人员颁发的,具体写了什么,自己不懂外文,这么多年来也一直没有请人翻译,所以,也不知道。但这已经不太重要了,只是把它当作贴身物件,睹物怀旧,留住那段炮火纷飞岁月的记忆吧!

王老接着同笔者继续聊起了,班师回国的一些事。大概是1966年春节期间,党中央、中央军委高级别代表团,受毛主席的委托,专程赶赴越南,看望慰问前方战场参战官兵。目睹战士们的战斗生活场景,和官兵个个骨瘦如柴的情形,代表团人员非常震惊和心疼。回国后,立即向党中央和毛主席报告这些情况。于是,中央对第一批赴越南参战人员适时调防轮换。1966年8月3日,王全妹所在的高炮部队,完成了为国争光,为人民解放军争光的神圣使命,撤回国内。从出关援越到换防归来,正好历时一年。

回国后,王全妹所在部队参战人员,奉命回到河南洛阳,开展为期半年的整编,对战斗减员进行增补,安排官兵探亲。连长、指导员考虑到王全妹入伍七年多了,没有回过一次家,甚至在他到部队一年后,母亲因病去世都没有请过假。因此,把他安排第一批次探家。但他却说自己双亲都已过世,把机会留给其他更需要的人。再说国家当时经济还很困难,不想增添差旅费等不必要的负担。直到1967年,组织上三番五次动员他回家乡,看看家乡社会主义建设的新成就,此时,才终于成行,这已经是他入伍第八年之后了。他还与我说起这次回家巧合的事,到家后才发现同时入伍,同时出国参战,但不同在一个连队,且多年未曾见过一面的同村乡亲王家法,不约而同,先于自己三天回家探亲了。在假期还未满时,他便与王家法一起回了部队。

1968年2月,王全妹作为武汉军区代表,光荣出席在首都北京举办的,为期两个月全军学习毛主席著作积极分子报告会。讲到这里时,他激动地向我讲起受到毛主席亲切接见的情景。那一天(具体时间回忆不上了)的下午,他们临时接到通知,整装出发来到人民大会堂集中。时至今日,老人还清楚记得自己当时的座位是一楼一排19号(哪个区也记不得了),以及毛主席等党和国家领导人出场的情景。毛主席缓步第一个走岀主席台,紧随其后的是周总理、林彪和十大军区司令员,他还生动地模仿主席鼓掌和挥手致意的手势。那天,主席一共有三次鼓掌挥手的动作。从主席台走岀来时先是鼓掌后挥手;第二次是抬起头对坐二楼的官兵鼓掌和挥手;第三次是主席与林彪耳语了几句,林彪用手指在另一只手掌心比划后,主席又一次带头鼓掌和挥手致意。此时,整个人民大会堂,欢声雷动!这短短的几分钟,让王全妹记了大半辈子。他说做梦都没有想到,自己一个从大山里走岀来的孩子,能见到伟大的领袖毛泽东!他自豪地说:我是手拿枪,心向党,才有这荣光!

1968年下半年,服了9年义务兵兵役的王全妹,退伍了。讲到这里,他指着身边的小孙子打趣说道,义务兵的周期为三年,我自己都把儿孙的义务也一起尽了。那年退伍兵都早启程回家,只有他自己因 被部队留下传达宣讲北京报告会精神,延期回家。部队上级机关根据其一贯表现,立过两次战功,并且,左手臂因公负伤,致六级残疾,不宜从事重体力劳动的情况,随同个人档案,专门附上信函给福安县退伍办,商请地方政府酌情安排工作。他回到县里递交档案与退伍办接洽,得知政府部门安置有困难,便二话不说拎着行李回家务农了。

王全妹回乡当了十七年农民,期间,还担任过生产队保管员、大队长、村委会计职务。他从不居功自傲,坦诚做人,踏实做事,有口皆碑。在任南岩村一队保管员的几年里,全乡147个自然村,唯有他负责晒干保管的稻谷,在向粮站上交余粮、公粮时,享有免检入仓的待遇,这为生产队队员赢得了极高的荣誉。粮站的工作人员见他实诚,还将他叫去做过临时工。我也常听村里的人夸他,王全妹当村会计,尽职尽责,为大家办事从来没有拖着或出过纰漏。诸如,有人一大早找他开证明到乡里申报户口,他怕人家误了时间,就算饭没吃完也会放下碗筷,赶到村委先给办妥贴。

王全妹的为人秉性和事迹,远近闻名。他四十五岁那年,一次,潭头乡张书记下乡来到南岩村,知道了他的情况,考虑到其有伤残,不能从事重体力劳动等实际困难,把他叫去乡里的机关食堂做临时工,负责食堂伙食管理、炊事工作。原本众口难调,很难让大家满意的后勤工作,他却做得风生水起,极为认真、细致、完美,让大伙满意,获得一致好评,年年都被评先进工作者。到了知天命的年纪,能破例转为集体所有制正式编制职工,吃上了“皇粮”,也实属并不多见。包括退休留用的时间算在一起,一共在工人岗位上干了18个年头。

老人家知足常乐,特别有获得感。曾经有人问:这一路走来,你付岀了很多,得到的很少,感觉吃亏了吧?他毫不犹豫地回答:我与长眠在异国他乡的战友相比,已经非常幸运的了。并且,不忘幽默一句,我是工、农、兵三个身份都兼有了。我现在也有三千多元的退休金以及残疾军人补助金,生活虽不算富足,但也衣食无忧了。还可以享受到儿孙承欢膝下的天伦之乐,还有什么值得抱怨呢!

是啊!我心里在想着,王全妹的确是一个对自已生活要求非常简单的人,有着很强的知足感与获得感,一个有大爱,讲奉献,乐善好施的人。现在他与妻儿经常回南岩古村小住,老有所为,释放余热,利用自身的经历和优势,当好志愿者,为到村里旅游的客人进行红色印记讲解,赢得一片赞誉,获得无数掌声。

“莫道桑榆晚,为霞尚满天”。经历炮火洗礼的“工、农、兵”——王全妹,无疑是最值得人们敬重的大写之人!

谨此,由衷祝福王全妹老人幸福安康,福寿绵长!

那次聊天将结束,我准备起身告辞时,老人再次回屋拿岀一张保存多年的电影海报,《中越战争1979》给我看。他说自己喜欢看战争题材影片,这部片子是反映1979年2月,我军对越自卫反击战的故事的。他很纳闷:对越自卫反击战和抗美援朝这两场战争的影片,都看过多部了,但这么多年过去了,为什么始终看不到一部讲述他们援越抗美战争的故事影片呢!他还说:假如可以如愿以偿,看到援越抗美题材影片的话,那死也瞑目了!王老特别怀念那一段岁月,怀念生死与共的战友,怀念那一块曾经被我们的战士鲜血染红的土地。八年前,他携带着妻子故地重游,很想到安沛去看看。带团的导游知道了缘由,告诉他安沛不安排行程,但有经过那里,可以在火车上远远望上一眼。并且,很郑重其事的叮嘱说,为了以防节外生枝,在越期间千万要对那段经历守口如瓶。对此,他也不太明白是为什么?多少有点匪夷所思吧!援越抗美的史实,中国人民解放军为了履行国际主义义务,捍卫和平,不怕流血牺牲的精神,不容否定!我最后还问他,中国人民为帮助越南人民抗击美帝国主义的侵略,付出巨大的民族牺牲。你对1979年2月的中越自卫反击战,有何想法?他说很正常,能想的开,并且,委婉的用一句话作了回答:世界上没有永远的朋友,也没有永远的敌人!

他说战争是残酷的,前事不忘后事之师,我们不希望战争,但也不能惧怕战争。正如毛主席说的:人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人。

战火洗礼过的老战士,王全妹的情怀,不禁让人们油然而生起一种敬意!

【编者按】

王雁枝老师的报告文学,以朴实真诚的文笔,严谨求实的态度,报道了抗美援越英雄王全妹的事迹。他保家卫国,反击霸权,参战越南,战功卓著,却不因功自傲,不计较个人得失,退伍后,做个默默无闻的平凡普通老百姓,继续参加家乡建设,精神可嘉,故事感人。作品题材新颖,主题鲜明,人物形象饱满生动,铺陈有序,点染结合,结构严谨,文脉清晰。作品把我国军人的高贵无私形象,刻画得淋漓尽致。正是千千万万的军人英雄,保家卫国,不惜流血牺牲,才换来今天的生活。一个崇尚英雄的民族,才是真正有希望的民族!好作品!倾情推荐共赏。【编辑:墨菲】