龙抬头的头天,我回到蓝田.给龙抬头这天下葬的舅母送灵。

我舅已去世多年了,他属龙,又生在二月二,外祖父给他取名叫龙齐。

正值他诞辰日,卧床十多年享年八十有六的舅母,又要回到他身边,使我竟觉着这老丧里有了一丝喜事的味道。

贾家在民国年间,在新寨村,也是中等偏上比较殷实的人家,全亏了有外祖父这个扎实本分的庄稼汉,把大清河的石头垒了硷,修成了水地,土地证有田三十亩,无长工无短工,评成份是中农,可见他下了多少苦。

乡里重情,舅母出殡这天,贾家门里,嫁出去的四代姑娘的家人,全都回到了他们的舅家,四代姑娘却没有一个在人世了。

从我妈算起,她的姑婆家去了,姑家去了,我和弟去了,还有大红小红代表我因车祸去世的表姐也去了,大红小红的爸,在我表姐去世后已经另娶,也依然赶回蓝田披麻戴孝昼夜守灵。

新寨没老人了。以后这条路就可能走得稀疏了。

小时有外祖父外婆,新寨村就像是我的别墅,在火烧寨住腻了,就去新寨休闲几日,巷巷道道、大清河里、指指点点,傻笑狂奔。这里是我妈小时候的地盘子,我理直气壮着呢。

见谁都喊舅,有老人就给我摇手,“不敢,不敢,火寨人,我把你妈叫姑婆呢!”知道贾家的辈分高,以后就不叫了,背着手白搭话,免得人家尴尬。

外婆走了以后,这个家连连出事情,先是公强三十多去世,再是表姐在西安出车祸离开人间,表弟娃的手放炮给炸掉手指头。我舅为了他姑姑晚年的着落,把亲表弟告到法院。他自己患了糖尿病并发症。妗子腰病卧床不起。几个娃娃大了定媳妇困难。

两个表兄弟和我聊天,感叹的说:“有咱婆在的时候,啥事情都是那么顺!现在好像是镇不住这个地方了。”亲戚之间亲情牵挂,一想起来贾家真的使人就睡不着觉。

舅母一女三子,就剩下了公正公宁,我的表兄表弟二人,两个人都是继承了外祖父爱劳动的习惯。表兄在向阳公司退休,每月退休费三千多元,还在大清河拾地,一拾就是十几亩,还到河对面普化承包土地,种土豆,种萝卜打上成千上万斤,开上手扶带斗车,四乡奔波卖菜,让表嫂跟他受罪,把自己弄得跟罗立中油画《父亲》似的,二层楼一栋接一栋的盖,又在蒋寨方向买了一院庄基。

房檐水滴的旧窝窝。他的憨厚爱劳动,人都说和我的外祖父一模一样。

亲人们都劝他,他说“有舟娃呢!”舟娃是他的长子,人长得文雅秀气,高中毕业考大学落榜,后在向阳中学复读,给他呵斥了还是打娃了,神经受刺激有了问题,只能自理,干一些简单事。娶了徐家山的媳妇。夫妻不是十分和睦。

他给舟娃盖了三间二层楼,又怕日子难过,弄了一个锅炉,办了一个浴池让儿子经营,就这还不算,他还把烧锅炉要用的煤都包买了。浴池的收入就是儿子一家的生活费。

舟娃,大名贾行舟。有一子一女,长女叫贾诗雨,儿子叫贾敬尧,全是表兄表嫂的掌上明珠。

夜里守灵,我正听唐家一个老者给我说民国年间的新寨旧事,同坐的三个老者两个是火寨的外甥,聊天就十分融洽。

这时间有一个七八岁的小男孩,从远处侧头怯生生看我,一步一步摸索近了,又止了步。

我就唤他过来,我拉他的手,他就很乖地把手递给我。

我问他“你上学了没有?几年级了?”

他看着我,嗡动着鼻翼回答:“二年级了了。”

“成绩咋样?”

他看了我一眼,声音小小的说“不好说!”

我就奇怪的问“咋不好说,你的考试分数是多少?”

“语文96,数学98 ”他小声说

我说“厉害!在你班第几名?”

他眼睛看着我,真诚的说“说不准确。大概是前三名。”

“你屋里还有谁上学?”

“我姐,哦她也是前三名。”

不错不错。我心里赞叹。“谁给你们辅导呢?”

“我妈在外面打工呢,我爸忙着呢,放学我们两人自己学习。”

他说话时眼睛一眨不眨,嘴唇张合很俏。为了寻找准确的词语,小脑袋瓜不停的在忙碌。我对这个小男孩心中充满强烈的爱意,摸摸他的头发又问“你爸忙啥呢?”

“开澡堂呢。”我想:这个新寨还有几家开浴池的?

“挣钱不?”

“过年前一天挣一千多,二三月就不行了,一天才挣一二百元。再往后人都到清河去洗澡了,锅炉就不开了。”

小小的一个人,把家里的经营都装在心里了。旁边一个老汉说:娃娃春节前还在澡堂卖票呢。

我问这娃娃:“你的名字叫个啥?”

他响亮的说:“贾敬尧。”他抬起头抱怨我:“前年姑太老了,我去你家磕过头呢。”

表兄表弟的三个孩子,除了贾行舟在家,其它两个开出租车的,当汽车教练的全都是虎背熊腰,很能干,看人的眼神里,也透出男子汉的威严和气魄,太生,我几乎和这两娃没说话。

倒是这个贾敬尧,还有远远看见的贾诗雨,让我心潮澎湃,贾家后世有人,改换门庭的时日不远了。

我抱起贾敬尧把他举起来,他高兴的脸上红扑扑的,眼里闪着亮光。

这是龙抬头的前夜。

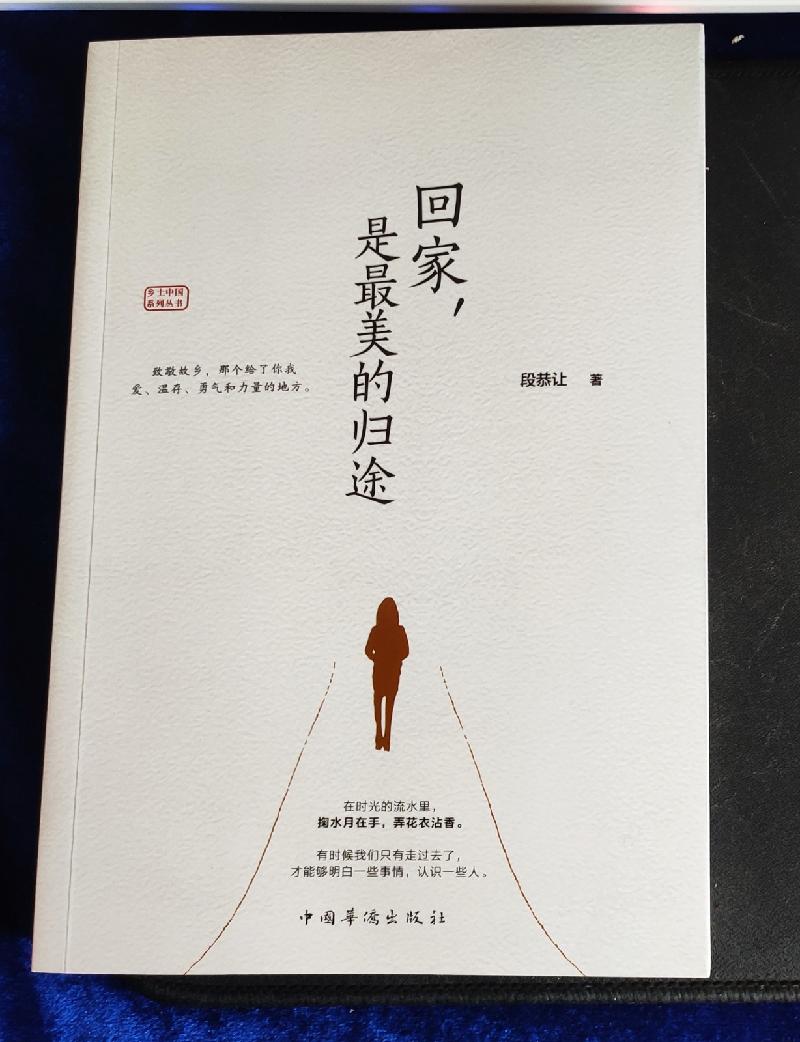

作家介绍:段恭让原籍西安,陕西作家协会会员。著有长篇小说《白鹿原下》,散文集《回家是最美的归途》,诗集《高原魂》。

诵读者:幽梦天马,对文字有着与生俱来的偏好,对文学有着一如既往地热爱,对诵读有着执着无悔的钟情。雅言传承文韵,诵读润泽心扉!