武 阳 海上清音版主,1964年首批知识青年插队务农十年。1984年考入天津市政府外事办公室,从事出国管理与政策研究。1995年调对外经济贸易委员会,从事对外经济贸易研究,有散文集《半卷斋杂记》,诗词集《半卷斋诗词稿》。

白居易的两首棉袄诗

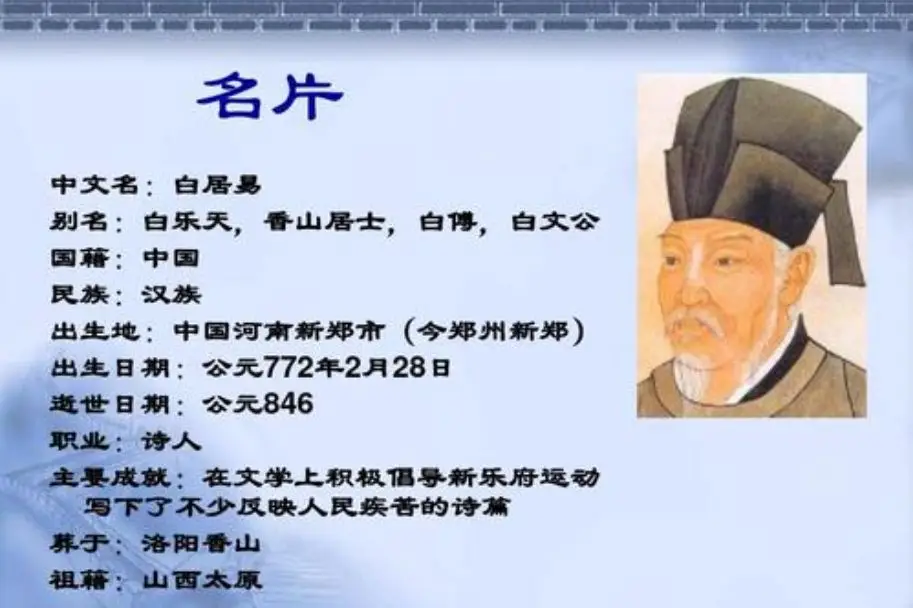

唐代诗人白居易一生写了无数首诗,流传下来的就有3000多首。但在他早年与晚年写的两首有关棉袄的诗思想内容却惊人的一致,读来耐人寻味。白居易青少年时代生活在颠沛困苦之中,祖父、父亲虽都为官宦,却因“清廉自守”而家境贫寒。少年时的迁徙流浪,使白居易得以了解穷困百姓的真实生活,更使他立下了济世治国的志向。28岁考中进士,到35岁时,任盩厔(今陕西周至县)县尉。县尉是负责催讨租税的官员,他在执行公务的过程中,更发现贫苦百姓的饥寒交迫,交不上租税就遭鞭笞乃至关进监狱的情景,使他对百姓更加同情。此时他写下了第一首有关棉袄的诗——《新制布裘》。诗中写到“谁知严冬月,肢体暖如春。”写到此处话锋一转,吐露了心声:“丈夫贵兼济,岂独善一身?安得万里裘,盖裹周四垠。温暖皆如我,天下无寒人。”一个封建士大夫,能在自己穿一件新棉衣时想到全城贫苦百姓是何等的难能可贵,这也体现了诗人作品的高度人民性。

然而,此后的二十多年里,白居易在险恶的官场中历尽坎坷,几经辗转,由一个立志兼济、决心报国的踌躇满志青年,变成一个知足保和、独善其身的白发苍苍老者。但他关心民瘼,立志兼济的初衷却丝毫未变, 60岁时他居洛阳任河南尹,又写下了另一首有关棉袄的诗——诗中仍写到“水波文袄新制成,绫软棉均温复轻。……晨兴好拥向阳坐,晚出宜披踏雪行。”同第一首诗一样,话锋又转到了贫苦百姓,“……百姓多寒无可救,一身独暖亦何情?心中为念农桑苦,耳内如闻饥冻声。争得大裘长万丈,与君都盖洛阳城。” “安得万里裘”和“争得大裘长万丈”两句诗是白居易一生致力于解救贫困百姓愿望的体现,也是他对难以实现这一愿望而发出的哀叹。诗人一生为官清正廉洁,为民谋利,任杭州刺使期间兴修水利,任苏州刺使时把自己的俸禄捐给国库。在生命的最后阶段,他散尽家产开凿龙门八滩,为船工、纤夫排险解难。然而,这一系列的善举,对封建统治下的贫苦百姓也不过是杯水车薪。残酷的现实造就了像白居易一样的士大夫的悲剧性格,也是对那些道貌岸然,一边榨取民脂民膏,一边鼓吹“民为贵,君为轻”的皇帝们莫大讽刺。