【流庄史记】——

“跃鱼沟”的故事

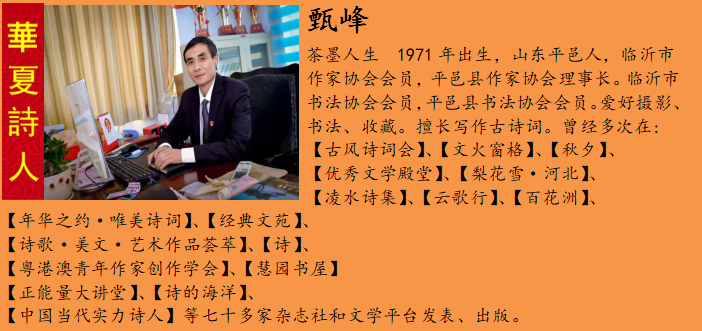

——茶墨人生

“跃鱼沟”的故事

舜:耕历山,历山之众皆让畔;

渔雷泽,雷泽之人皆让居;

陶河滨,河滨器具不苦寙。

一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。尧乃赐舜衣与琴,为筑仓禀,予牛羊。

舜在历山耕种,历山当地的乡民让给他河边的土地;舜在雷泽捕鱼,雷泽的当地乡民让给他居所;舜在河滨制陶,所出的陶械器具都是上等佳品。尧看到舜的勤恳,诚实,为人宽厚,大有兴家立业之德,故此赐给他布匹,牲畜和粮种,让他开垦荒地, 定居历山。

定居历山。

是日,正值阳春正午,舜叱牛耕田,突然狂风大作,电闪雷鸣,霎时骤雨如注。舜正准备卸下耕牛身上的绳索,只见耕牛随着一道闪电,四蹄奋起,仰天长啸,拉着身后的犁耙,直奔东北方向,转眼即逝。

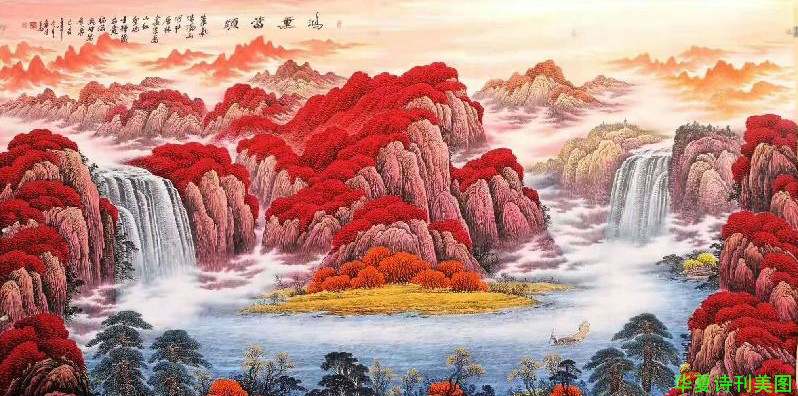

舜再看眼前的场景,已不是原来的田园,随着耕牛拉着犁头犁出的深沟,再加上倾盆大雨的洪流,顿时已形成大河,浪猛流急……

大雨下了整整三天三夜,风停雨住,太阳暖晴,乡民们纷纷聚在一起,感叹这么大的暴雨洪水,竟然没有带来半点灾难。

于是,便召集所有男女老幼,祈天跪拜。

为了纪念这条沟的突然出现,减少乡民们的洪水灾害,取名“跃牛沟”,以示后人。

第二天,也有好事的人,他们便相约三五为伴,沿着“跃牛沟”两岸,上寻至源头,也就是舜当时耕田的地方。再反转方向,沿沟下寻,大约走出去有十八里地,这条沟已经交融在另一条大河,汇流东去。隐约中还看到一座形如耕牛拉犁犁地的小山。在小山的脚下,还有一块形状似犁头的大石。疑是当时耕牛就在这里停下来的,并且是在这里卸下的犁耙。村里也住着几户人家,找来了几位老人,他们也很难解释这突如其来的小山和大石,于是便起名“落犁庄”,给后人留下记念。

慢慢的,“跃牛沟”两岸树木成荫,一年四季, 沟里绿水长流。即便是再遇上洪水泛滥,也会随着跃牛沟疏流。如若遇到无雨干旱,也不耽误乡亲们种植,他们会从跃牛沟里取水灌溉。一代代人们就这样生活着,村庄也逐渐增多,好一派田园景象。

沟里绿水长流。即便是再遇上洪水泛滥,也会随着跃牛沟疏流。如若遇到无雨干旱,也不耽误乡亲们种植,他们会从跃牛沟里取水灌溉。一代代人们就这样生活着,村庄也逐渐增多,好一派田园景象。

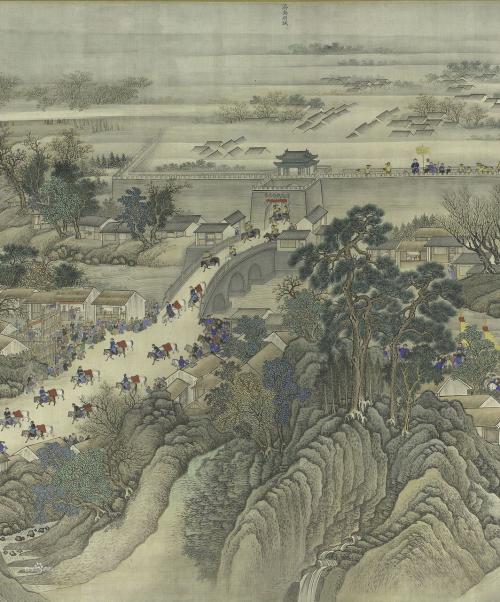

话说康熙皇帝继位以来,爱民如子,体恤民情。闲时经常微服私访到各地民间。

是年,康熙皇帝与随从经过跃牛沟,时值盛夏正午,车马劳累,又见跃牛沟一滩绿荫凉爽,沟里水流清缓,于是便下令原地休息。不觉间,康熙皇帝一觉睡到傍晚,起身更觉此时此地风光无限,清新爽朗,又看到河水清澈见底。便走下岸,去水边洗手洗脸。由于康熙皇帝手划到水面,惊动了水中觅食的鱼群,鱼儿竞相逃逐。忽然,有两条较大的鲤鱼跳出水面。康熙皇帝不禁大喊“好个鲤鱼跃龙门啊!”

惊喜之际,心情自是愉悦,于是便吩咐下人:“去找当地乡亲打听一下,此沟何名所在?”

下人们得到命令不敢怠慢,有两人驾马车进村,很快便唤来一老者。路上,一随从详细说明了皇帝微服私访的来意。老者见到康熙皇帝,顿生感慨和敬重,几番叩拜, 知道了被康熙皇帝召来意欲何为,便从头讲了“跃牛沟”的故事……

知道了被康熙皇帝召来意欲何为,便从头讲了“跃牛沟”的故事……

皇帝听罢老者的讲述,即兴说道:“既为跃牛之沟,后人未见其牛。如今但见鱼跃,何不换作跃鱼之沟啊!”

康熙皇帝也是文才卓越,吟诗作字自然精通。虽说是民间私访,每次都要让下人们携带文房四宝。当即又吩咐随从们取出笔墨,在附近挑选了一块四方浑厚的青石板,挥笔这下“跃鱼沟”三字。又让随从给了老者一些银两,叮嘱老者找好工匠,尽快打造好这块石碑,立在他早已看好的显眼位置。一切交代妥当,于是又吩咐众随从收拾启程……

身为圣帝,金口玉言,况且又亲笔题字!

“跃鱼沟”一名故此得来,并流传至今!