疫情见真情之秘鲁、智利

据国际文化发展基金会联合创始人、徐州境遥生物科技有限公司总经理、手工皂匠人Mirra马境遥女士介绍,秘鲁及智利华侨、国际文化发展基金会ICDF预备伙伴(考察)Bing Huang与友人采购11万个N95医用口罩和3000多套防护服支援祖籍国中国。

文化交流,源远流长

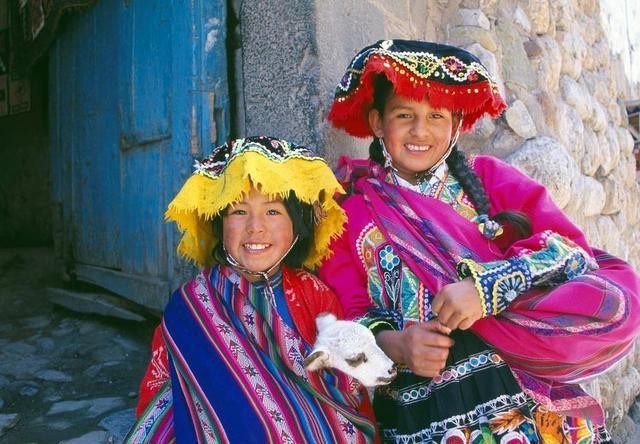

秘鲁3150万人口中,约10%是华裔,你会时常发现秘鲁和智利的当地人,面孔看起来同中国人相似。

在秘鲁的人口组成中,印第安土著人占到约45%,越来越多的研究证明,这些土著人是包括中国人在内的东亚人远亲。

考古学家将在中国的田园洞遗址(位于北京西南)发掘的古人类化石,与美洲古人类的DNA进行了比对后发现,当今美洲土著人与中国人有着密切的血缘关系。

有人类学家推测,在距今10000年以前,来自中国的古人类途径西伯利亚,通过结冰的白令海峡穿行到美洲大陆,移居到秘鲁等新的世界。

还有人类学家推测,这些古中国人类是乘船顺着洋流,途经大洋洲进而抵达西半球的。这些移民到美洲的中国古人被称为印加人,是秘鲁印第安土著人的祖先。因此,不仅现在的秘鲁印第安土著人与中国人长得很像,而且他们的土著语言,在一些字词的发音上跟汉语接近。

可追溯明朝万历年间,即16世纪后期至17世纪初,中国与秘鲁等拉美国家通过“海上丝绸之路”(Ruta Marítima de Seda)和“马尼拉大帆船”(Galeón de Manila)即“中国之船”(Nao de China)就开始贸易、文化和人员往来。

从1849年第一批中国移民到达秘鲁开始,中秘两国不断加强交往,两国的文明开始交融。

从1849年至1874年大约有10多万契约华工移入秘鲁,参与修建铁路、建设城镇、种植棉花等。

早期华工和华侨把中华民族的优良传统、习俗和文化带到秘鲁,把生产技能传授给秘鲁人民,为秘鲁的经济社会发展做出了贡献。

时至今日,在秘鲁首都利马等地,都称中国饭馆为“契发”(Chifa),即广东话“食饭”的谐音。据统计,目前在秘鲁大约有4000多家Chifa(中餐馆),中国的餐饮文化已经深深地融入到秘鲁人的生活当中,美味可口的中国菜肴早已成为秘鲁人餐饮文化中不可缺少的一部分。

利马唐人街位于市中心的繁华地段,大小店铺数百家,在拉丁美洲它是最大的,各种中国文化符号将这里装点得充满生机。

在唐人街的中心位置,设有秘鲁华侨中心团体---1886年成立的秘鲁中华通惠总局,由八大华人会馆组成,在秘鲁全国拥有27个基层会馆。

在通惠总局办公大厅,有着当年清朝光绪皇帝给通惠总局御笔题写的“通商惠工”横匾,这是光绪皇帝唯一一次为外侨社题匾。

新千年以来,文化合作紧密

2005年6月,中秘签署《关于支持在秘鲁合作建设孔子学院的谅解备忘录》。2007年12月,中国国家汉办与秘利马天主教大学、阿雷基帕大学和皮乌拉大学、里卡多 帕尔玛大学分别签署设立孔子学院的协议。

在秘鲁,近年来兴起了学习汉语的热潮。2013年11月,在秘鲁首都利马的里卡多帕尔玛大学成立了秘鲁汉学研究中心。

庆祝联合国中文日,里卡多·帕尔玛大学孔子学院于4月20日举行了一系列丰富多彩的文化活动,把中国的书香美展现得淋漓尽致。里卡多·帕尔玛大学广场热闹非凡,搭建的3个具有中国传统建筑风格的亭子里,学生们积极学习。

中国文化在秘鲁已经不仅仅局限于吃中餐、舞龙舞狮。现在学说普通话、欣赏中国音乐,甚至学《周易》成为了热爱中国文化的秘鲁人新的追求。

秘鲁音乐界友人用秘鲁的民族乐曲演奏中国乐曲《弯弯的月亮》。

中医、针灸、太极拳,是秘鲁人认识中国传统文化的窗口,也是横跨在两大文明之间的桥梁,更是中秘人民之间建立世代友好的情感基础。

秘鲁华侨周克秀经常到秘鲁边远山区义诊。2007年至2009年,周克秀几乎每周都会利用周末时间,到秘鲁中部和东部的山区和热带雨林为病人免费治疗,走访了秘鲁十多个偏僻省份,深入到一些交通不便的村落,将中国医术传播到落后地区,惠及秘鲁民众。

如今,中医在秘鲁越来越受欢迎,利马城内开设的中医诊所已有四、五十家,除了来自中国的资深中医外,将近七成是秘鲁医生,其中部分人还曾到中国系统学习过。

秘鲁人胡安·巴斯克斯通过太极拳与中国结缘。

现年63岁的他,从17岁开始学习太极拳,先后20余次前往河南进修,每次进修一个月。凭借刻苦练习和潜心研究,巴斯克斯的太极拳功底得到多方认可,多次在秘鲁武术比赛中获得奖牌。

1994年,巴斯克斯开始在利马教授陈式太极拳,先后带过100多位学员,年龄最大的80岁,最小的只有10岁,基本上都是秘鲁人。53岁的卡尔奇纳跟随巴斯克斯练习太极拳13年。她说,以前她是一个节奏很快的人,工作和生活压力很大,因为太极拳,她重新找回了内心的平静。